Traduit de l’italien

MUTINES SÉDITIONS

Edition originale :

Belgrado Pedrini

« Noi fummo i ribelli, Noi fummo i predoni...»

Schegge autobiografiche di uomini contro

Edizioni Anarchiche Baffardello

Carrara 2001

Mutines Séditions

c/o Bibliothèque Libertad

19, rue Burnouf

75 019 Paris

http://mutineseditions.free.fr

mutineseditions@riseup.net

© NO COPYRIGHT

Aucun droit, aucun devoir

1ère édition : novembre 2005

2e édition revue et corrigée : août 2011

Un certain goût pour la liberté

C’est l’histoire d’un jeune homme autodidacte de 18 ans qui

s’engage dans la lutte révolutionnaire. Nous sommes en 1931, et

le parti fasciste est alors installé aux commandes de l’Etat italien

depuis près d’une dizaine années. C’est l’histoire d’un anarchiste

qui s’arme contre lui bien avant 1943, année du débarquement

anglo-américain en Sicile, de la chute provisoire de Mussolini et

des débuts officiels de la Résistance. Bien avant 1941 aussi, et la fin

de la trêve entre le fascisme brun et le fascisme rouge liée au pacte

germano-soviétique. Cette même trêve qui avait par exemple conduit

le Parti communiste italien, inféodé à Togliatti, à proposer dès

le début des années 30 à ses militants d’infiltrer les indispensables

structures de masse créées par les fascistes pour un jour les retourner

à son propre service.

Un jour… L’attente dans une nuit sans fin, en cette période qui

précède le second conflit mondial. Des poignées d’hommes courageux

et déterminés sont pourtant prêts à risquer le tout pour le tout

plutôt que de continuer à survivre sous un tel régime. Comme sous

n’importe quel régime d’ailleurs, dès lors qu’il est placé sous le règne

de l’Etat, de l’exploitation ou de la marchandise.

C’est l’histoire d’un condamné qui, attendant son exécution

dans la prison de Massa avec ses compagnons pour avoir tué des

fascistes, est libéré avec tous les autres par un groupe de partisans

en juin 1944. C’est l’histoire d’un combattant qui ne dépose pas

les armes à la libération du territoire national. C’est l’histoire d’un

ex-partisan de 32 ans qui est arrêté en mai 1945 et condamné quatre

ans plus tard à 30 ans de prison, accusé d’avoir tué un policier

et d’expropriations au détriment d’industriels fascistes de Carrare,

Un certain goût pour la liberté

• 6 Nous fûmes les rebelles... Milan et La Spezia. Délits de droit commun, car commis avant

1943, et par des anarchistes. Condamné, tout comme des centaines

d’autres ex-partisans qui ne sont pas disposés à accepter les joies de

la démocratie imposées par le Parti communiste et les partis bourgeois

chrétiens ou réformistes. C’est l’histoire d’un prisonnier qui,

de tentatives d’évasion en mutineries collectives, ne sort de l’enfer

carcéral qu’au milieu des années 70, en toute fin de peine. C’est,

enfin, l’histoire d’un révolté qui continue ensuite à user de toutes les

armes de la critique, de la fondation du Circolo culturale anarchico

(bibliothèque populaire) et du Circolo Bruno Filippi à Carrare, de

ses articles dans L’amico del popolo, jusqu’à son appui au groupe de

lutte armée libertaire Azione Rivoluzionaria (1976-1979).

Cette histoire aurait pu être le résumé de la vie de Belgrado

Pedrini, qui a commencé à en consigner quelques éclats avant de

mourir en février 1979. Il les a malheureusement laissés inachevés,

confiant à un ami le soin d’en faire… ce qu’il en voulait !

Pedrini fut un de ces êtres dont on aime à connaître le parcours,

un de ceux qu’on peut aisément citer comme exemple presque

définitif dans une conversation qui touche à la continuité de

l’engagement. Pour sa radicalité, ou pour sa ténacité. Ce récit, qui

peut désormais voguer de ce côté-là des Alpes, rencontre pourtant

précisément toute sa limite lorsqu’on procède à une lecture aussi

partielle de la présente traduction de ses mémoires.

Comme pour les milliers d’individus qui ont combattu lors de la

guerre d’Espagne avant-guerre, et dont il ne reste trace qu’à travers

la reconstruction des biographies des plus connus d’entre eux, on

sait bien peu de choses des milliers d’anarchistes italiens qui se sont

lancés à corps perdu dans la lutte pour la liberté au cours des années

20 et suivantes.

Parce qu’ils n’en ont pas eu le temps. Parce qu’ils ne savaient ou

ne voulaient pas écrire. Parce que l’oralité conserve une saveur particulière

qu’aucun texte ne peut rendre sans la dénaturer, et porte

en elle l’intimité propre à un rapport vivant. Parce que la mémoire

des défaites est toujours plus difficile à transmettre. Parce que bien

peu d’oreilles avaient envie de les écouter.

A ce titre, les fragments qu’a laissé Pedrini nous sont précieux. Ils

nous offrent la possibilité de recevoir, au-delà des frontières et des

années, un peu de l’expérience et de l’humanité d’un compagnon

qui a su affronter le monde avec ses moyens. Un monde qui a certes

un peu changé, mais qui plonge ses racines dans les mêmes eaux

glacées de la domination.

Ses fragments ne sont ni une longue succession de hauts faits

d’armes qui nous renverraient à une époque lointaine où on pouvait

encore forcer les engrenages adverses et porter des coups significatifs

à l’ennemi, ni une mise en scène auto-complaisante. L’auteur

est suffisamment sincère et entier pour laisser libre cours à ses appréciations

ou pour tenter, à l’aune de sa seule vie de révolté, une

brève analyse de quelques mécanismes de la servitude volontaire

carcérale.

C’est aussi un témoignage sur des compagnons oubliés ou disparus,

sur une lutte et un engagement toujours actuels. Non pas

pour encourager artificiellement et de manière rhétorique les compagnons

d’aujourd’hui à continuer le combat, mais parce que, des

années 30 à la fin des années 70, dedans comme dehors, Belgrado

Pedrini les a vécus et partagés ainsi.

On ne s’étonnera donc pas de trouver dans le texte cette forme

d’idéalisme d’une génération qui portait en elle de façon bien

vivante les luttes sanglantes du prolétariat de la fin du siècle précédent,

et la diffusion des idées anarchistes de l’époque de Malatesta.

Ni de rencontrer parfois une rigidité qui le porte à parler durement

de ses compagnons d’infortune en prison. Une attitude que l’on

ne peut comprendre que dans le contexte de l’époque (les prisons

des années 50 et 60 d’avant les grandes mutineries), et qu’à travers

le parcours d’un rebelle rétif aux compromis, dont la captivité fut

rendue plus rude encore par la soumission diffuse qui l’entourait, et

Un certain goût pour la liberté...

• 8 Nous fûmes les rebelles... l’isolement dans lequel il se trouvait. Cette situation ne le conduit

pourtant pas à désespérer. Car s’il est bien une chose que Pedrini

conserve tout au long de ces années, c’est l’espoir. Non pas l’espérance,

qui confine à la foi religieuse ou se confond avec l’attente des

lendemains qui chantent, mais l’espoir d’une libération totale, individuelle

et collective, vécue comme un possible à portée de main.

Un possible à conquérir.

Nous n’avons pas voulu gommer ces aspérités par une traduction

complaisante, car nous y voyons des complexités qui font de Pedrini

non pas un personnage historique, mais un individu dans toute

la richesse de son irréductible humanité, et un compagnon de route

auquel nous nous attachons par ces liens mystérieux qui peuvent

parfois unir une génération à l’autre.

Le temps de l’affrontement armé contre le fascisme est devenu

un sujet de roman noir ou l’occasion de fêter le bonheur de l’exploitation

pacifiée. Le capitalisme démocratique ne s’en sert plus que

comme épouvantail lorsqu’il s’agit de resserrer les rangs, et l’on voit

même à l’occasion réapparaître la figure des incontrôlés espagnols ou

des bandits italiens, bien sûr dépouillés de leur qualité de révolutionnaires.

Ce que nous entendons nous à travers ce dernier terme,

ce n’est ni le sens générique du mot, ni les formes institutionnelles

qui s’en revendiquent. C’est cette aspiration qui a donné aux trop

rares Pedrini une raison de vivre, la force d’affronter —la rage au

coeur et l’arme au poing— un ennemi qui se présentait alors sous

le visage du fascisme. Sans attendre, par tous les moyens cohérents

avec leur éthique individuelle, au nom d’une liberté basée sur

l’autonomie et la réciprocité.

Ce qui caractérisait alors une partie des partisans, a fortiori les

anarchistes, ce n’était en effet certainement pas l’antifascisme tel

que les démocrates et les staliniens de toujours peuvent à présent le

dépeindre. C’était au contraire, un certain goût pour la liberté. Les

chaînes qu’ils se sont évertués de briser n’étaient pas que celles d’un

régime particulièrement infâme pour tout esprit un tant soit peu

critique, mais celles qui réduisent une vie à la condition d’exploité,

et la liberté à un choix entre différentes oppressions. Il ne s’agissait

pas pour eux de ne libérer qu’une seule portion de terre d’une occupation

étrangère, comme les colonisés en ont fait l’amère expérience

après 1945, mais de détruire tous les Etats et leurs frontières dans

une perspective internationaliste. Tout comme il ne s’agissait pas

pour eux de ne s’attaquer qu’aux seuls exploiteurs collabos, mais

bien de détruire tous les rapports de domination dans une perspective

antiautoritaire.

Pedrini n’a en effet été « partisan » que parce que le régime se

nommait « fasciste » ; c’est l’Etat et le pouvoir en soi qu’il combattait.

Il n’a été « mutiné » que parce que les murs qui le retenaient se

nommaient « prison » ; ce sont toutes les structures qui emprisonnent

la liberté au nom de la justice ou de la raison (comme les asiles,

contre lesquels il a écrit plusieurs textes) qu’il combattait. Il n’a été

« expropriateur » d’industriels fascistes que parce que l’argent dont

il avait besoin pour lutter était concentré là ; c’est le système capitalisme,

même dévêtu de sa chemise noire, qu’il combattait. Il n’a été

« terroriste » —comme l’Etat nommait ceux qui entendaient monter

à l’assaut du ciel dans les années 70, avant d’étendre le sens du

mot à toute dissidence radicale— que parce que c’était le langage

d’une critique pratique qui en appelait tant d’autres.

Au-delà des formes d’organisation qui privilégient toujours

l’autonomie et l’affinité (les actions individuelles clandestines avant

1943, les formations autonomes de partisans jusqu’en 1945, les

évasions à petit nombre ou les mutineries en fonction des possibilités

lors de sa longue incarcération, l’appui aux groupes affinitaires

coordonnés au sein d’Azione Rivoluzionaria à la toute fin de sa vie),

Pedrini n’a privilégié aucune forme de lutte. La distribution de manifestes

clandestins et le collage d’affiches était le complément nécessaire

aux actions armées contre les fascistes. L’écriture —de tracts

avant la prison, de poésies en galère ou d’articles à sa sortie—, n’a

par exemple jamais été considérée comme une activité secondaire.

L’agitation, qui voulait dire pour l’anarchiste participer à sa façon et

être ouvert aux transformations sociales en cours, avait pour objectif

une révolution anti-autoritaire pour toutes et tous.

L’antifascisme est souvent une idéologie bien commode, d’une

part pour amener une partie des dominés à une collaboration de

classe, d’autre part pour se dissocier de perspectives qui ne se limiteraient

pas à viser tel ou tel aspect du fascisme, mais tenteraient

d’analyser —et donc de frapper— l’expression même du pouvoir.

Et ce, quelles que soient les formes historiques dont il se pare (en

agissant par exemple hors des périodes de « front uni » ou à l’extérieur

des « dictatures concernées »). Face à de telles perspectives

pratiques, s’évanouit en général immédiatement l’alibi antifasciste,

alibi qui résonnait jusque-là comme une sorte d’autorisation morale

de se lancer dans une lutte féroce contre l’Etat et ses serviteurs.

Nombre d’antifascistes sont alors pris de doute, finissant par se

demander si c’est vraiment le moment d’attaquer, s’il n’existe pas de

moyens de mener une autre forme de lutte contre le pouvoir, une

lutte sinon réformiste, mais au moins capable de prendre en compte

les degrés répressifs qu’une démocratie est toujours en mesure de

proposer à ses adversaires. Une grande partie de ces antifascistes

soudainement dubitatifs finit souvent par abandonner ceux qui

continuent de lutter avec acharnement contre la domination, et

sans le moindre respect pour les périodes historiques officielles

(après 1945 pour les Français ou les Italiens, ou 1990 pour les

Chiliens par exemple).

Des quelques lignes que nous a laissées Pedrini, émergent

d’autres parcours qui viennent nous rappeler la continuité de

compagnons qui n’ont pas limité leur engagement radical à la seule

résistance tolérée contre le virage fasciste du capital. Giovanni Mariga,

vice-commandant de la formation partisane « Elio », fut condamné

à perpétuité en 1946, accusé du meurtre d’un ex-secrétaire

du parti fasciste commis après-guerre. Il est sortit de prison en 1968

à l’âge de 69 ans, après 22 ans de galère. Giovanni Zava, un autre

11 •

partisan carrarais, est sorti de prison en 1974, après 29 ans de galère,

accusé des mêmes délits que Pedrini : meurtre d’un policier en

1942 et expropriation d’industriels fascistes. Elio Wochiecevich, le

commandant de la formation de partisans qui a porté son nom, sort

de prison à la fin des années 60 après avoir purgé 10 années, accusé

d’être l’auteur d’un attentat accompli dans l’immédiat après-guerre

contre une caserne de CRS à Carrare. Goliardo Fiaschi, anarchiste

engagé dans la Résistance à l’âge de 13 ans, est arrêté le 30 août

1957 à Barcelone en compagnie de l’espagnol Luis Agustín Vicente.

Avec José Lluis Facerías, assassiné le même jour par la police,

il faisait partie d’un groupe de guérilleros urbains italo-espagnol

retourné affronter le fascisme de l’autre côté des Pyrénées. Condamné

à 20 ans de prison, il sera extradé vers l’Italie en 1965. Là,

il effectuera une peine de 13 ans de prison, accusé d’un braquage

commis en 1957 à Casale Monferrato afin de financer les actions

antifranquistes. Fiaschi ne sortira de galère qu’en 1974, 17 années

après son expédition ibérique.

Enfin, au-delà de ces quelques compagnons que Pedrini a continué

de croiser dans les différentes geôles italiennes et avec lesquels il

a parcouru le chemin sinueux de la révolte, il y a toutes les actions

accomplies par les anonymes. Celles dont il ne reste volontairement

pas de traces écrites, parce que leurs auteurs sont restés à l’ombre

des projecteurs de la justice, hors de portée des griffes des nouveaux

bourreaux démocratiques. D’expropriations en gestes explosifs,

une partie des anarchistes qui avaient eu l’occasion de combattre

la domination sous le fascisme n’ont pas mis un terme à leur vie

d’irréguliers et à leur soif de liberté.

En ce qui concerne les autres compagnons, plus connus du lecteur

italien, on ne rappellera ici que la mémoire de quelques uns :

ceux qui ont décidé de frapper de là où ils étaient, en exil, alors

qu’ils auraient pu profiter des quelques garanties formelles offertes

par les démocraties qui les avaient accueillis bien malgré elles (rappelons

que des milliers de républicains Espagnols furent incarcérés

dans des camps de concentration du sud de la France dès 1939, et

que nombre d’Italiens furent expulsés) et se contenter des pétitions,

manifestations et autres comités unitaires.

Le 3 septembre 1923 à Paris, Mario Castagna, attaqué par un

groupe de fascistes, sort son revolver et élimine l’un d’eux, Gino

Jeri. Il sera condamné en juillet 1924 à 7 ans de prison. En février

1924, se produisent une série d’attentats en France contre les sièges

du parti fasciste et les consulats italiens. Le 20 février 1924 dans

un restaurant parisien, Ernesto Bonomini tue de plusieurs coups

de feu Nicola Bonservizi, responsable du parti fasciste à l’extérieur,

correspondant du Popolo d’Italia et rédacteur du journal fasciste de

Paris, L’Italie Nouvelle. Devant la cour d’assises de la Seine qui le

condamnera à 8 ans de prison, il précisera ne pas combattre uniquement

le fascisme italien : «Je suis anarchiste, c’est-à-dire ennemi

de tous les despotismes, ennemi de l’Etat, ennemi de la propriété privée.

Je suis un rebelle, et ma rébellion ne s’exerce pas contre les crimes d’une

seule autorité, mais contre tous les crimes de l’autorité». Le 15 septembre

1927, le jeune anarchiste Di Modugno se rend au consulat

italien de Paris et assassine le comte Nardini, vice-consul en poste.

Le 22 août 1928, le marquis Di Muro, consul d’Italie, est blessé par

une attaque anarchiste à St Raphaël. Le 8 novembre 1928, Angelo

Bartolomei tue à coups de revolver le prêtre fasciste don Cesare

Cavaradossi, vice-consul de Nancy, qui lui avait proposé de devenir

une balance pour éviter l’extradition. Il réussira à échapper à la

police et à se réfugier en Belgique. Arrêté l’année suivante, il revendiquera

son geste et finira par ne pas être extradé en France grâce

à une vive campagne de protestation. Il sera remis en liberté le 28

février 1930, et expulsé de Belgique. En 1928, une grenade explose

contre un siège du parti fasciste de Juan-les-pins : Malaspina est

arrêté et torturé en prison avant d’être acquitté, faute de preuves. Il

mourra l’année suivante à Paris des suites de ce séjour forcé. Le 20

mai 1930, l’anarchiste Gino D’Ascanio est condamné à 15 ans de

travaux forcés au Luxembourg. Déjà expulsé de France, de Belgique

et de Hollande, sans papiers, il s’était rendu au consulat italien du

13 •

Luxembourg pour en obtenir. Devant le refus de sa requête par un

employé fasciste du lieu, il l’avait abattu de plusieurs coups de feu.

Le 12 août 1931, le vice-consul fasciste G. Zurattini est tabassé par

deux jeunes dans une rue de Bruxelles. Le 14 janvier 1932, une

bombe lancée par l’anarchiste Pietro Cociancich rase le siège de

l’Union des anciens-combattants italiens à Aubagne (Marseille). Il

sera condamné l’année suivante à 5 ans de prison.

En plus de ces quelques compagnons italiens qui ont agi individuellement

par choix ou suite à une analyse de l’absence de réaction

« des masses » —selon l’expression de Pedrini—, nombre d’entre

eux ont participé aux groupes de partisans qui se sont développés

outre-Alpes à partir de la fin 1943. Limités numériquement, ils

étaient en général intégrés aux brigades Garibaldi (liées au parti

communiste) ou Matteotti (liées au parti socialiste), bien que plusieurs

aient réussi à constituer des groupes disposant d’une relative

autonomie. Mais à la fin de la guerre, comme cela s’était déjà produit

au sein des formations antifascistes espagnoles en 1937 lorsque

les communistes ont entrepris de militariser les milices, la plupart

des formations autonomes de partisans anarchistes ont à leur tour

subi le changement de cap des cadres staliniens. Il visait cette fois

à transformer leur lutte révolutionnaire en une lutte de libération

nationale, afin de ne rétablir qu’un ordre bourgeois différent.

On trouve par exemple des groupes anarchistes au sein de la 28e

Brigata Garibaldi dans la zone de Ravenna, au sein de la Divisione

Garibaldi-Friuli dont le premier noyau fut libertaire, au sein de la

formation « Silvano Fedi » autour de Pistoia (53 hommes), au sein

des brigades « Malatesta-Pietro Bruzzi » (1 300 hommes) intégrées

aux formations Matteotti à Milan, au sein de la 23e Division autonome

« Sergio De Vitis » à Turin, au sein des brigades « Pisacane » et

« Malatesta » (400 hommes) à Gênes, au sein des formations autonomes

« Michele Schirru », « Gino Lucetti », « Elio » et « Lunense »

coordonnées dans la Brigata Apuana autour de la région de Carrare.

En outre, on peut citer pour mémoire le cas de certains anarchistes

qui ont fini par occuper des responsabilités au niveau national,

comme Emilio Canzi à Piacenza, qui s’est retrouvé à la tête de trois

divisions et 22 brigades (soit plus de 10 000 hommes), ou Giovanni

Domaschi qui, après 11 années de prison, 9 années de mise au banc

et deux évasions, devient le fondateur du Comité de Libération Nationale

de Vérone (instance locale coordinatrice de la Résistance),

avant d’être arrêté et de mourir en déportation à Dachau.

Aujourd’hui, suite notamment à la liquidation de la tempête

sociale des années 70 qui a porté une possibilité inachevée mais

toujours féconde (et dont les premières armes ont été fournies par

d’anciens partisans), l’Etat est parvenu à prendre une bonne longueur

d’avance sur les révolutionnaires. On pourrait ainsi décrire à

l’infini les instruments militaires, technologiques ou législatifs qu’il

affine. Cependant, une de ses plus grandes victoires reste la paix

sociale qui s’est imposée de force contre les rebelles, avec la résignation

ou la complaisance d’une bonne partie de la population.

Mais tout n’est pas si solide. Même le vieux verbe creux des gauches

s’est épuisé au contact de leur misérable opposition, voire de

leur excellente gestion de la domination. L’idéologie sécuritaire, qui

prend prétexte des illégalismes de la survie et de quelques actions

spectaculaires qui touchent parfois l’Etat et ses sujets, se développe

surtout afin de maintenir par la peur des conditions d’exploitation

que le développement du capitalisme rend toujours plus âpres dans

cette partie du monde. Le meilleur exemple en est la politique

contre les immigrés : il ne s’agit pas de les expulser réellement tous,

mais bien de les précariser ici par la matraque et la crainte des contrôles,

afin de les mettre au travail dans des conditions proches de

celles qu’ils ont fuies (citons simplement les secteurs du bâtiment,

du textile et de la restauration qui en vivent largement). Enfin, le

retour en force de la figure du « terroriste », avec sa définition toujours

plus extensive qui englobe toute perturbation de l’ordre social,

politique et économique –même minime comme l’occupation

ou la grève sauvage–, est le symptôme d’une logique répressive qui

reste l’arme ultime de toujours pour tenter de faire rentrer de force

15 •

les bras et les têtes dans l’infini bonheur de la marchandise lorsque

le coeur n’y est plus.

Ces dernières années, de nombreux anarchistes italiens ont

continué d’être incarcérés, sous le coup notamment de l’accusation

d’association « subversive » ou « de malfaiteurs » (du procès national

Marini en 1996 aux opérations Cor à Pise en 2004, Cervantes à

Viterbo/Rome en 2004, Nottetempo à Lecce en 2005 ou Outlaw à

Bologne en 2011). Le prétexte en est souvent des sabotages réussis

qui ont frappé l’Etat (prisons, casernes, mairies, tribunaux, sièges

de partis politiques ou syndicaux) ou des structures économiques

(agences d’intérim, immobilières, banques, pylônes électriques,

laboratoires de recherche) et parfois blessé leurs serviteurs. Pourtant,

malgré un encadrement des manifestations qui s’exprime avec

moins de tact (de Gênes en juillet 2001 au Val Susa), un quadrillage

policier des quartiers populaires dans les grandes villes renforcé par

des unités militaires (avec son lot de rafles et d’exécutions), des

conditions d’incarcération où l’isolement total devient la norme

pour toujours plus de prisonniers, une gestion sans concession des

grèves sauvages ou la multiplication arrogante de nervis au crâne

rasé, il resterait erroné de parler d’un retour du « fascisme », et par

conséquent d’une nécessaire entrée en « résistance ». Le capitalisme

a en effet plus que jamais dépassé la fausse opposition fascisme/

démocratie, pour parvenir à un système total où on peut moins

que jamais affronter un de ses aspects sans remettre l’ensemble en

question. Où s’opposer réellement signifie pour tous se poser en

ennemi.

Une lecture hagiographique de ce livre en constituerait le mode

le plus simple, et le moins intéressant. Dans l’étrange période

où nous vivons, face à l’écrasement continu, la seule perspective

collective ne serait plus d’affronter l’existant à bras le corps. Elle

se trouverait en revanche soit à travers un citoyennisme qui pousse

à la réappropriation des instruments de domination (un meilleur

Etat, des lois plus justes, un marché plus régulé, une démocratie

réelle, etc.), soit à travers une désertion stratégique de l’antagonisme

quotidien (pour mieux s’organiser ou préserver ce qui peut encore

l’être, au choix). Dans un tel contexte, il n’est alors guère surprenant

que les éclats de vie du passé servent toujours davantage à

justifier l’inactivité contemporaine, en s’enfermant dans le culte de

la charogne comme en s’évertuant à démontrer que les conditions

objectives ont changé. Ou bien, à l’inverse, ils servent à mythifier

les seuls faits, les actes en soi, oubliant volontairement l’esprit qui

les rendait brûlants, et pas simplement au service de challengers de

la domination.

Une lecture idéologique faisant de Pedrini un exemple à suivre

ou admirer plutôt qu’un parcours de révolte à partager et critiquer,

le priverait alors de toute sa nécessaire complexité. De la même

façon qu’une lecture privilégiant la seule belle geste enlèverait toute

force à un compagnon qui, s’il a toujours tenté de s’exprimer sans

compromis, le fit cependant dans une confrontation permanente

guidée par sa haine des oppresseurs et son amour de la liberté.

Ce qui nous a, quant à nous, poussés à publier ce récit, au-delà

des raisons de coeur et d’esprit, c’est la continuité révolutionnaire

d’un compagnon qui nous inspire encore au présent, d’un individu

insurgé contre l’ordre entier de ce monde.

Et c’est peut-être même la vivacité de ses aspirations qui lui a

donné la possibilité de rester cohérent avec son éthique.

Aujourd’hui comme hier

1. Concernant l’activité des anarchistes contre le fascisme, on peut consulter

pour information : Collectif, La resistenza sconosciuta, Zero in condotta (Milan),

2d ed. 2005, 206 p. et surtout Pietro Bianconi, Gli anarchici italiani nella lotta

contro il fascismo, edizioni Archivio Famiglia Berneri (Pistoia), 1988, 200 p. &

Un trentennio di attività anarchica (1914-1945), edizioni L’Antistato (Cesena),

1953, 216 p.

Nota Bene : Toutes les notes du livre sont des traducteurs. Les ouvrages qui y sont

mentionnés ont pour objectif de satisfaire le lecteur curieux.

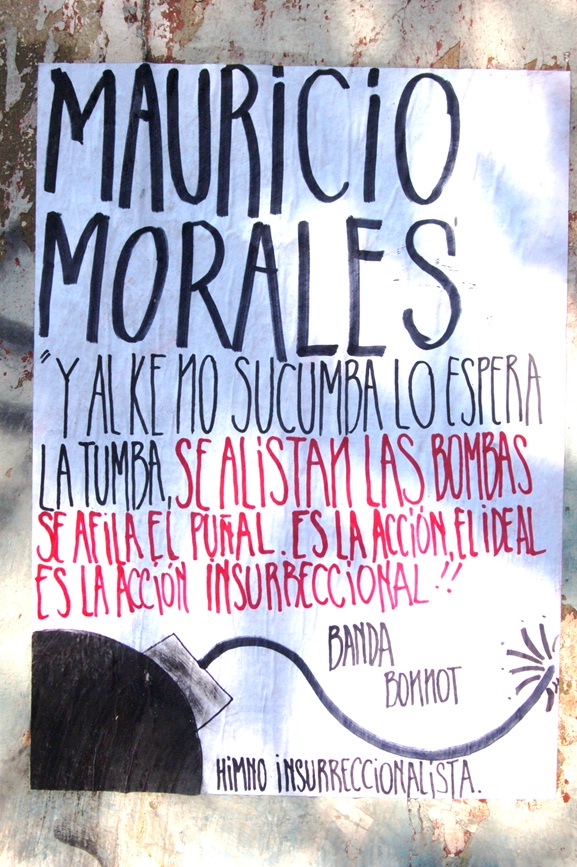

![Eurorepressione - Sulla conferenza a Den Haag sul tema "Anarchia" [corretto]](http://25.media.tumblr.com/tumblr_m0jvngOXtY1qa2163o1_1280.jpg)

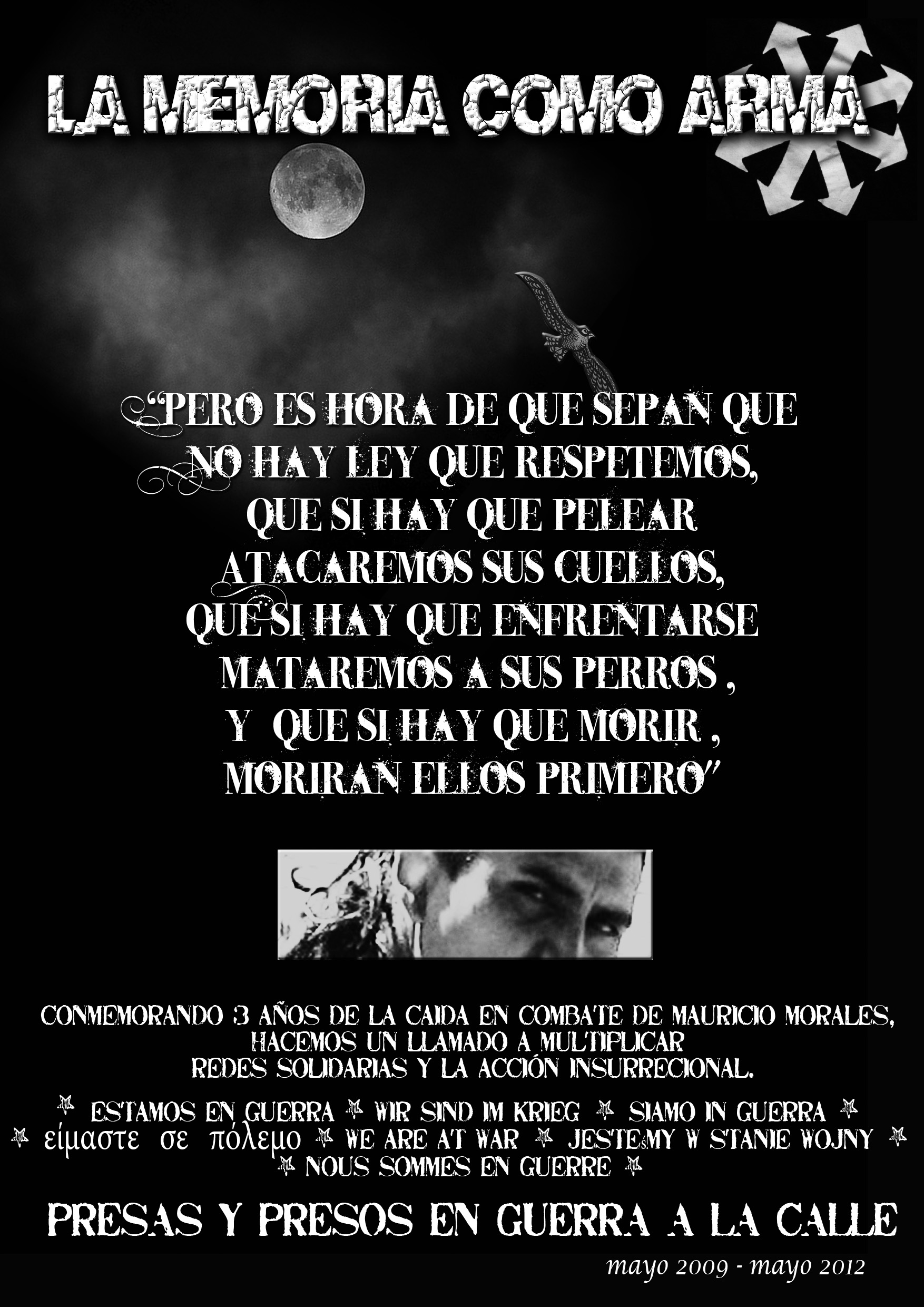

![A tres años de la Partida de Mauricio Morales: De la Memoria a la Calle [Stgo.]](http://metiendoruido.com/wp-content/uploads/2012/05/mmacividad.jpg)

Nessun commento:

Posta un commento