LA GUERRA SOCIAL EN LA MEMORIA

Miguel Amorós(Barcelona)

“Verase una guerra, al parecer tenida en poco, y liviana dentro en casa; más fuera estimada y de gran coyuntura, que en cuanto duró tuvo atentos, y no sin esperanza, los ánimos de príncipes amigos y enemigos, lejos y cerca; primero cubierta y sobresanada, y al fin descubierta, parte con el miedo y la industria, y parte criada con el arte y la ambición.” (DIEGO HURTADO DE MENDOZA, Guerra de Granada)

Hace unos pocos años, pasaron por televisión unas “Memorias de la transición”, difundidas después en cintas de video, realizadas por una empleada de los medios de comunicación que, en compensación por el servicio prestado a la historia del poder, vio cómo su obra era unánimemente ensalzada y puesta a la venta con beneficios garantizados. Se trataba de una contribución entre muchas (por ejemplo, las “memorias” de políticos retirados, o las confidencias selectivas e interesadas de periodistas a su servicio) a la parálisis de la memoria y, por tanto, de la historia. Un ejemplo de lo que Debord calificaba de falso sin réplica. El periodo político transcurrido entre 1975 y 1981, correspondiente al laborioso relevo de la clase dirigente española tras la muerte del dictador Franco y conocido con el nombre de “Transición”, era presentado como un vaivén de personajes que, discretamente, de despacho en despacho y de reunión en reunión, con el inapreciable auxilio de abnegados correveidiles mediáticos y la ambigua tolerancia de las más altas instancias, iban atando los cabos del nuevo sistema político de dominación. Cuando aparecían las masas lo hacían como decorado de fondo, siempre dispuestas a seguir las prudentes y acertadas disposiciones de sus líderes, protagonistas absolutos del espectáculo de la historia en tanto que dueños exclusivos de la misma. La historia reducida a la cronología del poder, salpimentada con anécdotas de salón y cotilleos de trastienda, demuestra hasta qué punto los individuos tienen expropiado el tiempo, su tiempo, donde sólo están presentes como objetos y donde la vida histórica transcurre monopolizada por las élites fácticas y sus representantes. Esto no siempre ha sido así, la usurpación tiene fecha, es ella misma histórica, por lo que la función del charlatán mediático consiste menos en revelarnos el quién es quién de la clase dirigente en otros tiempos y de paso recomponer alguna que otra mala reputación, que en ocultar el momento de la usurpación, negando la existencia cercana de movimientos sociales autónomos. La dominación persigue la desaparición del conocimiento histórico, porque es lo único que, al traer el pasado al presente, posibilita la comprensión de lo nuevo, y por consiguiente, permite plantear la transformación de la sociedad sobre bases liberadoras. Como decía IBN JALDÚN a propósito de las diversas formas de la falsificación histórica, “los charlatanes tienen en las artes del conocimiento un campo extenso: las praderas de la ignorancia están siempre dispuestas.” Alguien podría objetar que, de todas formas, los hechos son los que cuentan. Pero con el espectáculo, los hechos mismos pasan a la clandestinidad. No sólo el camino hacia la realidad está plagado de obstáculos puestos por la falsificación sino que el mismo camino es indiscernible. No existe opinión crítica, puesto que no existe espacio público ni medios donde se pueda formar y manifestarse, y en esas condiciones, todo da igual. Los voceros del espectáculo pueden filmar, decir o escribir lo que quieran, y volver a hacerlo cuando gusten, por ejemplo, a la hora de los aniversarios. Como los hechos se vuelven rápidamente obsoletos ante la avalancha de informaciones, la falsificación que sirve al poder los pone al día, reinventándolos si es preciso, de acuerdo con el método totalitario.

“Toda la historia se convertía así -escribía ORWELL en 1984- en un palimpsesto, raspado y vuelto a escribir con toda la frecuencia necesaria. En ningún caso habría sido posible demostrar la existencia de una falsificación”.

El presente perpetuo está en la base de la sociedad moderna, la abundancia de seudoacontecimientos alcanza un punto de banalización que suprime y a la vez distorsiona el tiempo: a la vez que desaparece la memoria, el pasado transcurre en la época de Maricastaña. Hechos tales como el Mayo del 68, la revolución portuguesa del 74 o el movimiento asambleario de los obreros españoles de 1976-78, resultan extraños y remotos, como si realmente no hubieran ocurrido, y aunque en ellos participaron decenas de miles de personas, casi todas vivas en la actualidad, es extremadamente difícil dar con un relato de los mismos que posea algún sentido, que los recuerde como episodios recientes de la guerra social, como momentos de un proceso histórico. Asimismo, si consultamos el artículo “Italia” en una enciclopedia o en un digest de actualidades, o nos tropezamos en la prensa con alguna efemérides del 77-78, con toda seguridad daremos con el rapto de Moro, con un indescifrable terrorismo y, a lo sumo, con Negri y las Brigadas Rojas. Nadie describirá el Movimiento del 77 como movimiento sin dirigentes, como la subversión más profunda de los tiempos modernos, ni hablará de la situación más preñada de posibilidades revolucionarias que jamás se diera en pleno capitalismo, por lo que nadie podrá comprender mínimamente el montaje del terrorismo de Estado -la “estrategia de la tensión”- o la función esencialmente contrarrevolucionaria del partido llamado comunista y de los sindicatos, ni el papel manipulador de los medios de comunicación o el de la contestación parcial y recuperadora, ni el efecto nefasto del seudodebate sobre la lucha armada o el espectáculo deprimente de los “disociados” y “arrepentidos”, consecuencia última de aquél, y, en fin, nadie sabrá nada del auxilio decisivo que presta la droga en la aceleración de la descomposición del medio rebelde.

Todo ello es el resultado de una serie sucesiva de derrotas proletarias, la perdida de la memoria no es más que un aspecto del corolario de la derrota, la desaparición dei pensamiento revolucionario: “La memoria, en cuanto tal, es solamente el modo extrínseco, el momento unilateral de la existencia del pensamiento” (HEGEL). Nada escaparía a la falsificación y a la trivialidad -tanto daría la huelga insurreccional de Vitoria como la Expo de Sevilla- a no ser por la obstinación de unos pocos en practicar la actividad subversiva por excelencia en los tiempos sombríos: la memoria. Es la mejor arma para reconstituir una comunidad de rebeldes, por restringida que sea, único lugar donde es posible la comunicación autónoma. Con ella se recobran los puntos de referencia históricos y los nuevos movimientos contestatarios pueden considerar su actividad como continuación de la subversión anterior, inscribirla en el decurso histórico.

Entonces, enfrentándose con el discurso unilateral del poder que sólo habla de los imperativos de la economía y del progreso tecnológico, y refutando su versión de los hechos, en tanto sean capaces de reapropiarse del pasado y de controlar su presente -la tarea de la memoria histórica, volviendo a Hegel, “es la pura comprensión de lo que ha sido y de lo que es, sucesos y acciones”- prepararán el terreno de la unificación de las luchas donde habrán de formarse ab ovo las condiciones de una secesión antieconómica de grupos extensos que permita la aparición de la historia consciente.

#GUERRA Y ESPECTÁCULO

(Ken Knabb - Bureau of Public Secrets)

El montaje de la guerra del Golfo fue un claro ejemplo de lo que los situacionistas llaman el espectáculo -el desarrollo de la sociedad moderna hasta el punto en el que las imágenes dominan la vida-. La campaña de relaciones públicas fue tan importante como la militar. La manera en que la táctica escogida fuese presentada en los medios de comunicación tuvo un importante valor estratégico. No importaba tanto el valor «quirúrgico» del bombardeo como su cobertura por los medios de comunicación; si las víctimas no aparecían era como si no existieran. El efecto «Nintendo» funcionó tan bien que los eufóricos generales tuvieron que tomar precauciones contra el exceso de euforia pública por miedo a que cualquier fallo en su estrategia pudiera provocar una desilusión posterior. Las entrevistas con los soldados en el desierto revelaron que ellos, como los demás, dependían casi totalmente de los medios de comunicación para conocer lo que supuestamente estaba ocurriendo. El dominio de la imagen sobre la realidad fue percibido por todo el mundo. Una parte importante de la cobertura se dedicó a la «cobertura de la cobertura». Dentro del espectáculo mismo se presentaron debates superficiales sobre el nuevo grado obtenido por la espectacularización universal instantánea y sus efectos sobre el espectador.

El capitalismo del siglo XIX produjo una alienación que separó a la gente de ellos mismos y de los demás al haberlos apartado previamente de los productos que ellos mismos generaban. Esta alienación fue en aumento a medida que estos productos se iban convirtiendo en espectáculos contemplados de forma pasiva. El poder de los medios de comunicación es sólo la manifestación más obvia de este desarrollo; en un sentido amplio el espectáculo es todo lo que, desde el arte hasta los políticos, se ha convertido en «representaciones» autónomas de la vida. «El espectáculo no es una colección de imágenes, es una relación entre las personas mediatizada por las imágenes» (Debord, La Sociedad del Espectáculo).

Además de los beneficios del comercio de las armas, control del petróleo, luchas de poder internacionales y otros factores que han sido tan ampliamente debatidos que no necesitan comentario alguno, la guerra implica contradicciones entre las dos formas básicas de la sociedad del espectáculo. En el espectáculo difuso la gente se encuentra perdida entre la variedad de exhibiciones, mercancías, ideologías y estilos distintos que se presentan para su consumo. El espectáculo difuso surge en sociedades donde reina la pseudo abundancia (EE.UU. es el prototipo y, de momento, el líder mundial indiscutible en producción de espectáculo, a pesar de su declive en otros temas), pero esta forma de espectáculo se extiende a través de los medios de comunicación a otras zonas menos desarrolladas siendo así uno de los medios por los cuales son dominadas.

El régimen de Sadam es un ejemplo de la forma opuesta: el espectáculo concentrado. En él la gente está condicionada para identificarse con la imagen omnipresente de su líder totalitario en compensación por estar prácticamente privada de todo lo demás. Esta concentración de imágenes está normalmente asociada a una concentración de poder económico, capitalismo de estado, en el que el mismo estado se ha convertido en la única empresa capitalista propietaria de todo (tenemos ejemplos clásicos en la Rusia de Stalin y en la China de Mao); pero puede estar también importado dentro de las economías mixtas del tercer mundo (como el Irak de Sadam) o incluso, en época de crisis, dentro de economías altamente desarrolladas (como la Alemania de Hitler). Pero en conjunto, el espectáculo concentrado es un burdo recurso provisional para zonas que todavía no son capaces de sustentar la variedad de ilusiones del espectáculo difuso, y a la larga tiende a sucumbir a la forma difusa, que es más flexible (como ha pasado recientemente en Europa Oriental y en la Unión Soviética). Al mismo tiempo la forma difusa tiende a incorporar ciertos rasgos de la concentrada.

La guerra del Golfo ha reflejado bien esta convergencia. El mundo cerrado del espectáculo concentrado de Sadam se diluyó debajo de los focos globales del espectáculo difuso, mientras él usó la guerra como pretexto y campo de experimentación de tradicionales técnicas de poder típicamente «concentradas» -censura, puesta en marcha del patriotismo, supresión de la disidencia). Pero los medios de comunicación están tan monopolizados, son tan penetrantes y (a pesar de algunas quejas simbólicas) están tan al servicio de la política de los dirigentes que los métodos abiertamente represivos apenas fueron necesitados. Los espectadores, bajo la impresión de que estaban expresando sus propios puntos de vista, repetían como loros las frases propagandísticas y debatían los pseudo asuntos que los medios de comunicación habían imbuido en ellos día tras día, y como en cualquier otro espectáculo deportivo «apoyaban» fielmente al equipo de casa en el desierto animándolo.

Este dominio de los medios estuvo reforzado por el propio condicionamiento interno del espectador. Social y psicológicamente reprimida, la gente es atraída a espectáculos de violencia que permiten a sus acumuladas frustraciones explotar en orgasmos de orgullo y odio colectivo aceptados socialmente. Privados de logros significativos en su propio trabajo y en su ocio, participan indirectamente de las empresas militares que tienen un indiscutible efecto real. Careciendo de una comunidad genuina, se emocionan ante la idea de compartir un proyecto común, aunque sólo sea el de luchar contra el mismo enemigo, y reaccionan con enfado contra cualquiera que contradice la imagen de unión patriótica. La vida del individuo puede ser una farsa, la sociedad puede estar deshaciéndose, pero todas las complejidades y dudas son temporalmente olvidadas en la seguridad personal que le procura la identificación con el estado.

La guerra es la expresión más fiel de lo que es el estado y es su refuerzo más poderoso Así como el capitalismo debe crear necesidades artificiales para sus mercancías cada vez más superfluas, el estado debe crear sin cesar artificiales conflictos de intereses que requieran su violenta intervención. El hecho de que el estado casualmente provea unos cuantos «servicios sociales» camufla simplemente su naturaleza fundamental de «chantajista protector». El resultado efectivo de la guerra entre dos estados es el mismo que si cada uno hubiera hecho la guerra a su propia gente, la cual tiene luego que pagar impuestos para los gastos. La guerra del Golfo fue un ejemplo especialmente horroroso: varios estados vendieron ávidamente miles de millones de dólares en armas a otro estado, después masacraron a cientos de miles de reclutas y civiles en nombre de una neutralización de su inmenso y peligroso arsenal. Las corporaciones multinacionales que poseen estos estados pueden ahora ganar más miles de millones de dólares reponiendo armamento y reconstruyendo los países que han arrasado.

Cualesquiera que sean las complejas consecuencias de la guerra en Oriente Medio, una cosa es cierta: el primer objetivo de todos los estados y de los que se están gestando, muy por encima de todos sus intereses discordantes, será aplastar o absorber cualquier movimiento popular auténticamente radical. En este tema Bush y Sadam, Mubarak y Rafsanyani, Shamir y Arafat están todos aliados. El gobierno americano que hipócritamente insistió en que su guerra «no era contra el pueblo de Iraq sino contra su brutal dictador», ha dado ahora «luz verde» a Sadam para destruir y torturar a los iraquíes que se alzaron valientemente contra él. Algunos oficiales americanos admiten abiertamente que prefieren el mantenimiento de un régimen militar-policial en Iraq (con o sin Sadam) a cualquier forma de independencia democrática que podría «desestabilizar» la zona, es decir, que pudiera animar a sus vecinos a hacer lo mismo contra sus propios gobernantes.

En América el «éxito» de la guerra ha desviado la atención de los agudos problemas sociales que el sistema es incapaz de resolver, reforzando el poder de las tendencias militaristas entre los dirigentes y la autocomplacencia de los espectadores patrióticos. Mientras estos últimos están ocupados observando las reposiciones de la guerra en los medios de comunicación y exultantes ante los desfiles de victoria, la cuestión más importante sigue siendo qué pasa con la gente que percibe todo este entramado.

Lo más significativo en el movimiento contra la guerra del Golfo fue su inesperada espontaneidad y diversidad. En el espacio de unos días cientos de miles de personas de todo el país, la mayoría de las cuales nunca había estado antes en una manifestación, iniciaron o tomaron parte en sentadas bloqueos, conferencias informales y en una gran variedad de acciones diversas. Para febrero las organizaciones que habían convocado las marchas de enero -algunas facciones de los que normalmente habrían tendido a formar una «unidad popular» bajo su propia estructura burocrática- reconocieron que el movimiento estaba muy lejos de su control o de ser centralizado, y acordaron dejar las riendas a la iniciativa de las bases locales. La mayoría de los participantes había estado tratando las grandes manifestaciones simplemente como puntos de encuentro mientras permanecían mas o menos indiferentes a las organizaciones oficialmente a cargo (a menudo ni siquiera se molestaban en escuchar sus peroratas). La interacción real no era entre el estrado y la audiencia, sino entre los mismos individuos que llevaban sus pancartas caseras, que repartían sus propios folletos, tocaban su música, hacían su teatro en la calle, discutían sus ideas con amigos y extraños, y descubrían un sentido de comunidad frente a la locura.

Sería un triste despilfarro de energía si estas personas se convirtieran en simples números, si se dejasen conducir a proyectos políticos de orden cuantitativo que reducen todo al mínimo común denominador, si pidieran monótonamente votos para elegir políticos «radicales» que los traicionarán invariablemente, si se dedicasen a recoger firmas de apoyo de leyes progresistas que, aunque pasen, suelen tener poco efecto, a conseguir colegas para manifestaciones cuyo número será, de cualquier manera, rebajado o ni siquiera citado por los medios de comunicación. Si ellos quieren oponerse a un sistema jerárquico deben rechazar la jerarquía en sus propios métodos y relaciones. Si quieren acabar con el aletargamiento producido por este espectáculo continuo, deben usar su propia imaginación, sus propias ideas. Si quieren incitar a otros, ellos mismos deben arriesgarse a experiencias comprometidas.

Los que observaron la dinámica de la guerra se dieron cuenta, si no se habían dado antes, de lo mucho que los medios de comunicación falsifican la realidad. La participación personal en el tema hubiera hecho este apercibimiento mucho más intenso. Tomar parte en una marcha por la paz de cientos de miles de personas y ver que se le dedica el mismo tiempo en los medios de comunicación que a una manifestación a favor de la guerra de unas docenas de personas es una experiencia instructiva. Te pone delante la extraña irrealidad del espectáculo, así como te hace cuestionar la conveniencia de las tácticas basadas en la propagación de puntos de vista radicales a través de los medios de comunicación. Incluso cuando la guerra estaba todavía en marcha los manifestantes vieron que tenían que enfrentarse con estas cuestiones, y en incontables discusiones y simposios sobre «la guerra y los medios de comunicación» examinaron no sólo las descaradas mentiras y clara ocultación de información, sino los más sutiles métodos de distorsión utilizados -uso de imágenes cargadas de emoción, aislamiento de un hecho de su contexto histórico, limitar el debate a opciones de «responsabilidad»; presentar puntos de vista opuestos de manera trivial, personificación de complejas realidades (Sadam = Iraq); objetivación de las personas («daños colaterales»), etc. Estos análisis continúan y están dando lugar a una verdadera industria de artículos, discursos y libros que analizan todos los aspectos de la falsificación que hacen los medios de comunicación.

Los más ingenuos ven estas falsificaciones como simples errores o desvíos que podrían ser corregidos si suficientes miembros del público telefonearan para quejarse, o, en su lugar, presionaran a los medios de comunicación para que presentasen una gama más amplia de puntos de vista. En su aspecto más radical esta perspectiva se expresa en la limitada pero sugestiva táctica de formar piquetes frente a un medio concreto.

Otros, conscientes de que los medios de comunicación están en manos de los mismos intereses que dominan el estado y la economía y así inevitablemente servirán a sus propios intereses, se concentran en divulgar a través de los medios de comunicación alternativos la información que ha sido ocultada. Pero el exceso de información sensacionalista constantemente lanzada en el espectáculo es tan sofocante que la revelación de una nueva mentira, escándalo o atrocidad, rara vez conduce a algo más que a incrementar la depresión o el cinismo.

Otros, tratan de romper esta apatía recurriendo a técnicas de manipulación de la propaganda y la publicidad. Se cree, por ejemplo, que una película antimilitarista tiene un efecto «poderoso» si presenta un aluvión de los horrores de la guerra. El efecto real subliminal de tal descarga es si acaso pro-militarista. El espectador es arrebatado en una irresistible avalancha de caos y violencia (mientras permanece confortablemente sentado contemplándolo) y eso es precisamente lo emocionante de la guerra para los espectadores hastiados. Agobiar a la gente con una rápida sucesión de imágenes que tocan puntos sensibles sólo les confirma en su habitual sensación de incapacidad ante un mundo mas allá de su control. Espectadores con una máxima capacidad de atención de treinta segundos pueden quedar momentáneamente invadidos por una repulsión hacia la guerra a causa de las imágenes de niños bombardeados con napalm, pero también pueden fácilmente dejarse llevar por un arrebato fascista a la vista de otras imágenes al día siguiente -por ejemplo, imágenes de personas que queman una bandera.

A pesar de sus mensajes aparentemente radicales, los medios de comunicación alternativos han reproducido generalmente la relación dominante espectáculo-espectador. Lo importante es socavarla -combatir en primer lugar el condicionamiento que hace a la gente susceptible de ser manipulada por los medios de información. Lo cual significa en definitiva combatir la organización social que produce este condicionamiento, que convierte a las personas en espectadoras de aventuras prefabricadas porque se les ha impedido crear las suyas.

Sin titulo - Miguel Amorós (Barcelona)

«Quien es causa del poder de otro, lo es de su propia ruina» (Maquiavelo)

Un fantasma pena por el mundo al acecho de los vivos; el fantasma del Estado. La pregunta sobre su naturaleza ha dejado de ser la cuestión central de nuestra época. Vencido el segundo asalto proletario contra la sociedad de clases, los intereses estatales se supeditan a los del Capital y la iniciativa pasa definitivamente a las finanzas. En efecto, la Bolsa ha disuelto fronteras, y en todas partes, el holding, el trust, la multinacional, pasan pon encima de las instancias políticas y administrativas. Los diputados, los líderes sindicales, los intelectuales, los ministros, etc., ceden paso a los mánagers, a los expertos, al marketing. El principio de competitividad se impone sobre el principio de organización y el Estado se doblega ante la supremacía del Mercado. El poder real se manifiesta poco en la actuación administrativa y en la política cotidiana, porque ya no está en manos del funcionariado. El poder, en su crecimiento, se escapa del Estado. El progreso de la burocratización se ha detenido y, de nuevo, Estado y Capital, burócratas y financieros, son realidades separadas. En contraste con la evolución de los últimos cincuenta años, la tendencia histórica actual se dirige en el sentido de la pérdida progresiva de hegemonía del Estado.

La sociedad nacida tras la Segunda Guerra Mundial -en España, treinta años más tarde- basada en la integración política y social de los trabajadores, representados por los partidos y sindicatos, condujo a la parálisis de toda acción proletaria verdadera; la masa obrera, al beneficiarse de mejores condiciones de vida y de trabajo, rehusaba jugar el papel revolucionario que le atribuían, consolidándose un sistema político burocrático diferente, donde la carrera por el control total de la sociedad impelía al Estado, al aumento considerable de los gastos sociales. Ahora, la progresiva retirada del Estado de diversos sectores de la vida social como comunicaciones, transportes, sanidad, vivienda, enseñanza, etc., cuya apropiación en el curso de los últimos cincuenta o sesenta años fue defendida en tanto que servicio público, preocupa a políticos, intelectuales, funcionarios, y, en general, a quienes viven de su administración material o moral; el desasosiego que les causa la renuncia del Estado a representar el interés público está de sobras justificado, puesto que les coloca en mala posición como clase intermediaria que vive de representar dicho interés al menudeo, es decir, como clase al servicio del Estado, como burocracia, y pone en peligro sus lugares de trabajo. El que los mercados financieros internacionales determinen ahora ese interés y no los pactos políticos resultantes del equilibrio local entre fuerzas, implicará a medio plazo la liquidación de una parte de la burocracia estatal y el reciclaje del resto, principalmente en la dirección penal y asistencial. Al sufrimiento burocrático consiguiente se le denomina crisis de la política.

La primera fase de este proceso, la domesticación de los trabajadores mediante la extensión de la precariedad y la creación de un mercado de trabajo volátil abandonado por los sindicatos, fue la creación de un partido del orden unificado, a derecha y a izquierda, plasmación de la alianza conjunta entre Estado y Capital. La ficción del interés público -a veces orden público- necesaria hasta hoy mismo, se vuelve inútil al final, cuando triunfa el Mercado, la reunión de los intereses privados por excelencia, y la diferencia entre la administración del Estado y la de las empresas deja de existir. La actuación de un político, de un funcionario, del propio Estado, está en adelante sujeta a valoraciones traducibles en términos económicos (sale barata o cara, se gana o se pierde, es rentable o deficitaria, etc.). Y puestos en ese terreno, todo lo que hace un burócrata, lo puede hacer un empresario con mejores resultados. No es el fin de lo público, es el fin de la separación entre lo público y lo privado. Es la generalización del principio de competencia capitalista, un verdadero golpe contra el Estado, el paso de la explotación mediatizada a la explotación sin intermediarios, que inaugura obligatoriamente una fase de desburocratización parcial, o como la llaman los afectados, de desregularización.

Sucede que la gestión de las necesidades de la sociedad de masas es cada vez más complicada, más ineficaz y, sobretodo, más costosa. El Estado ha fracasado en la tarea de tallarse una sociedad a su medida y no puede huir hacia adelante, extendiéndose más allá de lo que puede controlar, sin agotar los medios económicos a su disposición. Toda intervención estatal necesita ser financiada y el Estado no puede endeudarse más allá de un cierto límite sin verse en bancarrota. La burocracia política pierde capacidad de maniobra y el Estado pierde el respaldo de sus principales acreedores, que le desposeen poco a poco de sus atributos, incluido el que constituyó siempre su mayor justificación, el monopolio de la violencia. En el modelo social americano, que soluciona el problema del paro y la marginación no sólo con ETTs y asistentes sino con carceleros, la gestión de las prisiones está pasando a empresas y se desarrolla el próspero sector de la policía privada. En el modelo ruso, las diversas mafias compiten ventajosamente con la fuerza institucionalizada en el ejercicio de la protección. El Estado había evolucionado en los últimos tiempos privilegiando la seguridad, pero ésta no ha mejorado con la expansión de aquél, de modo que, el resultado (el caos, la catástrofe), ineluctable ahora, sale menos gravoso sin gestores y es objeto de la iniciativa privada. En un mundo realmente caótico, el Estado aparece como la forma burocrática del desorden. En la lógica de la dominación, es ahora el Mercado y no el Estado quien ha de gobernar.

El Estado es una forma de dominación todavía política que va a transformarse en una forma particular de Capital gracias al recurso de métodos empresariales. La autonomía de las finanzas internacionales ha bloqueado el proceso de fusión de la burocracia privada de los ejecutivos con la burocracia estatal de los funcionarios y políticos, proceso sobre el que se asentaba el llamado «estado de bienestar» -que en España equivaldría al franquismo más la reforma política-, liquidando de un mismo movimiento todas las apariencias estatales de independencia, y eso es el centro de la cuestión. Y no es que la burocracia estatal no necesite marcar sus diferencias con los poderes financieros, es que no puede, ya que la razón de Estado se ha convertido íntegramente en razón de Mercado. La razón de Estado había sido hasta hoy el eje de toda la política contemporánea, debido a la necesidad de Estado que ha tenido la clase dominante para afianzar su supremacía. Por entonces ello supuso el condicionamiento de la acción política al objetivo único de la conservación del Estado. De esta forma el interés público fue identificado con el interés del Estado, y por ende, con el del poder dominante, primando sobre cualquier otro interés y justificando cualquier medio empleado. A diferencia de la razón de Estado totalitario, que de la ideología hacía Estado, la moderna razón hizo del Estado ideología. Al no haber autoridad por encima del Estado, la política perdió su cobertura ideológica y entonces recurrió a la necesidad económica, encarnación moderna del destino. La economía ha sido el límite ideológico del Estado que ahora se vuelve real.

El Estado como forma exclusiva de dominación al servicio de unos intereses ha entrado en crisis, y de ahora en adelante, toda crisis tendrá el efecto de acelerar el proceso globalizador de la economía. Finalmente, la dominación era un problema técnico, un problema que las tecnologías de la información resuelven sin pasar por la maquinaria del Estado, lo cual no es reflejo de una descentralización en la toma de decisiones sino, al contrario, de una centralización de nuevo tipo, porque mientras la burocracia se disuelve en el ciberespacio, el centro se ha virtualizado pero no ha desaparecido. El umbilicus mundi ha subido al cielo. La esencia del poder es de este modo casi inaprehensible, ya que éste no reside en un sólo país o en unas cuantas capitales sino que, gracias a las nuevas tecnologías, está en todas partes y en ninguna a la vez. Los dirigentes máximos habitan una metaciudad atravesada por autopistas electrónicas por donde circulan los capitales: un espejismo gobierna el mundo.

La mundialización no es solamente una simple amplificación y aceleración de la internacionalización de los intercambios comerciales, es la proclamación de la autonomía total y del dominio del capital financiero sobre el capital industrial y el Estado. Significa, entre otras cosas, la redefinición de la división internacional del trabajo, el fin del trabajo asalariado como forma de inserción social y el fin del control estatal del capital privado. O en otras palabras, el fin de la clase obrera, la imposibilidad de un capitalismo nacional, la liquidación del Estado-nación. El proceso ya se había desarrollado en el periodo histórico anterior, el de la hegemonía de las dos superpotencias, EE.UU. y la URSS, que eran dos Estados mundiales. El camino de la mundialización conduce a la disminución del peso específico de los partidos y de los parlamentos, «del poder de decisión de la ciudadanía» como dice el vocero europeo de la burocracia bienpensante Le Monde Diplomatique, que ante sus feligreses promueve una resurrección del espíritu nacional y un culto sin disimulos al Estado. Se clama por una unión sagrada entre partidos de izquierda apoyada por los sindicatos y las asociaciones y se ensalza la punta de lanza de esa unión: la masa de funcionarios de a pie, bautizada como «mano izquierda del Estado», y sus mandos, o «petite noblesse d’Etat». La conversión de estalinistas y ecologistas a este nacionalismo de circunstancias es un hecho. Paradójicamente, el nuevo nacionalismo de Estado ha de librar batalla en el campo supranacional. A una internacional de los financieros ha de oponer una internacional de la burocracia: eso es el partido del Estado.

Los ideólogos extremistas del partido del Estado pretenden una federación de Estados que implicaría una especie de Estado europeo, y por de pronto, reivindican que las naciones transfieran poder al parlamento europeo y que éste reciba el mandato de las políticas «nacionales». También reclaman «un espacio público europeo que permita a los ciudadanos participar en la edificación de la Unión» (Le Monde Diplomatique, marzo de 1996). Pero la Unión Europea no es una federación sino un mercado, por lo que el parlamento europeo no es más que una instancia secundaria, un adorno, los parlamentos nacionales no tienen poder real que transferir, las políticas nacionales no existen y el terreno político europeo se halla hipertrofiado con toda clase de asociaciones, como el Forum Cívico Europeo, las Conferencias interciudadanas europeas, el Comité Europeo por el respeto de las Culturas y de las Lenguas, el Foro Europeo de la Juventud, organizaciones diversas, sindicales, de enseñantes, de investigadores, etc., verdaderos viveros no gubernamentales de burócratas de todo pelo. Tras esa «utopía» estatalista se esconde en realidad el deseo de ampliar la base internacional del partido, de crear una nueva zona de mediación interestatal, con asociaciones y organismos subvencionados no necesariamente útiles, pero que creen empleos para la «ciudadanía» de aspirantes a dirigentes.

El partido del Estado es la idea madre de la intelectualidad estatista, ansiosa por inventar un nuevo discurso políticamente correcto más allá de las habituales coartadas pacifistas, feministas o ecologistas. Pero en el plano de la acción, la burocracia política es incapaz de una coalición internacional que sea otra cosa que un club del estilo de la Internacional socialista, debido a la disparidad de intereses de sus componentes, y difícilmente forma una a escala nacional. Pero por encima de todo, la burocracia es incapaz de oponerse seriamente a las causas profundas de la mundialización, porque sólo cree en el poder y éste ya no reside en el Estado. Así pues, con la totalidad del discurso panestatista solamente comulgan los menos «realistas», quienes identifican todavía Estado y poder, como por ejemplo los estalinistas y su cohorte de izquierdistas. Y es que los intereses de la burocracia no apuntan a un Capitalismo de Estado sino a un Estado en el Capitalismo. Como los antiguos mandarines, la burocracia es una clase que no detenta el poder sino que lo administra, que no posee nada, que no controla su reproducción y que se representa a sí misma representando a otros: al Estado, al Ciudadano, al Obrero... No ejerce función de dirigente sino de transmisor. Obedece y manda. Además, de acuerdo con la naturaleza de su mediación varían sus intereses. Por consiguiente, su partido, el partido del Estado, otrora llamado «la unidad de la Izquierda», no puede existir unificado orgánicamente, a lo sumo puede funcionar coaligado. No es un partido ideológico sino un conglomerado de intereses varios y de clientelas diversas. Cada fracción defiende sus intereses específicos y la mayoría -los socialdemócratas y los sindicatos- propugnan «terceras vías» o «nuevos centros», o sea, que se sitúan fuera de él, en un lugar indeterminado entre la estatización y el mercado global, más cerca del segundo que de la primera. Como dijo González a sus compadres italianos, «Un Olivo mundial sólo puede entenderse como una declaración de intenciones». En resumen, una internacional de la burocracia no sirve más que para cantar, el huevo se pone en otro nido. Disimulan, cada sector a su modo, el hecho flagrante de que, para poder seguir en política, el partido del Estado ha de «estar constantemente ajustando la política según la orientación de los mercados» (G. Schroder), es decir, ha de hacer exactamente lo contrario de lo que ha pregonado.

En tanto que representante de los intereses generales de la burocracia, el partido del Estado parte de los principios que la justifican, como el de la separación entre el ciudadano y la administración pública -la separación entre gobernantes y gobernados, o sea la especialización del poder- o el de la necesidad del mantenimiento permanente de aparatos policiales y ejércitos. Es un partido de orden -no conviene olvidar que el partido del Estado puede llegar a ser el partido del crimen de Estado cuando crea que el orden lo requiere- que dice defender la «justicia social» a su manera, con una gran burocracia asistencial. Sus falsos contrincantes, o lo que es lo mismo, sus verdaderos interlocutores, las fuerzas que dirigen el Mercado, el partido de la Mundialización, no son enemigos jurados de la burocracia ni pretenden abolir el Estado. Quieren simplemente someterlo a las leyes económicas y dan preferencia al desarrollo de una burocracia judicial y carcelaria, con el fin de controlar las contradicciones de la Economía. Piensan que el orden planetario puede concebirse de forma diferente a la del Estado mundial, a saber, como un espacio sometido a la Economía incontrolada y vigilado por un Estado gendarme. Entonces, partidarios también del Estado hasta cierto punto, no solamente no combaten al partido del Estado, partidario del mercado global también hasta cierto punto, sino que frecuentemente se sirven de él para imponer sus planes sin despertar resistencias que les inquieten, puesto que se ha de favorecer al máximo la adaptación de las estructuras productivas locales al mercado mundial autoorganizado y el descontento generado ha de adoptar formas inocuas y perseguir fines irrelevantes, tareas ambas que hasta hoy constituían la misión histórica de dicho partido: en Europa han sido llevadas a cabo mayormente por gobiernos socialistas, normalmente con apoyo estalinista. No es nada extraño entonces que entre las distintas esferas de poder haya una cierta permeabilidad y que los dirigentes circulen por ellas, como lo demuestra la buena acogida que reciben en los círculos empresariales o el paso cada vez más extendido de la política a los negocios; diríase que, siendo la política algo subalterno, un dirigente llega a la madurez cuando la deja.

El partido del Estado se quiere constituir cuando el trabajo contrarrevolucionario del Estado y de sus partidarios se está acabando. La posibilidad de verdaderos movimientos sociales que atacan las bases de la miseria y de la opresión, discuten sobre la reorganización social y formulan proyectos de emancipación humana se ha vuelto irreal; solamente se dan movimientos de supervivencia perfectamente controlables. El partido del Estado, en su etapa actual, no significa un obstáculo para la economía, antes al contrario, es el partido de la economía. Como dijo un significado experto, «sin el Estado no se puede hacer nada». Todavía tiene que dirigir el proceso globalizador, tal como demuestran los ascensos de Blair, Jospin, D’Alema... Todavía ha de realizar la tarea de su antagonista, a saber, la de desmantelar el Estado. Así pues, el partido del Estado se bate por su última tarea, la de preparar la transición hacia un orden mundial en el que ya no será necesario.

Destruye-construye es una distribuidora que edita/re-edita material (cd´s, libros, libretos, folletos) que contribuyen al combate anárquico y a la reflexión personal del estado actual de las cosas.

destruyeconstruye-distro@hotmail.com

http://gritoprimitivo.blogspot.com/2011/06/la-guerra-social-ken-knabb-miguel.html#more

![Eurorepressione - Sulla conferenza a Den Haag sul tema "Anarchia" [corretto]](http://25.media.tumblr.com/tumblr_m0jvngOXtY1qa2163o1_1280.jpg)

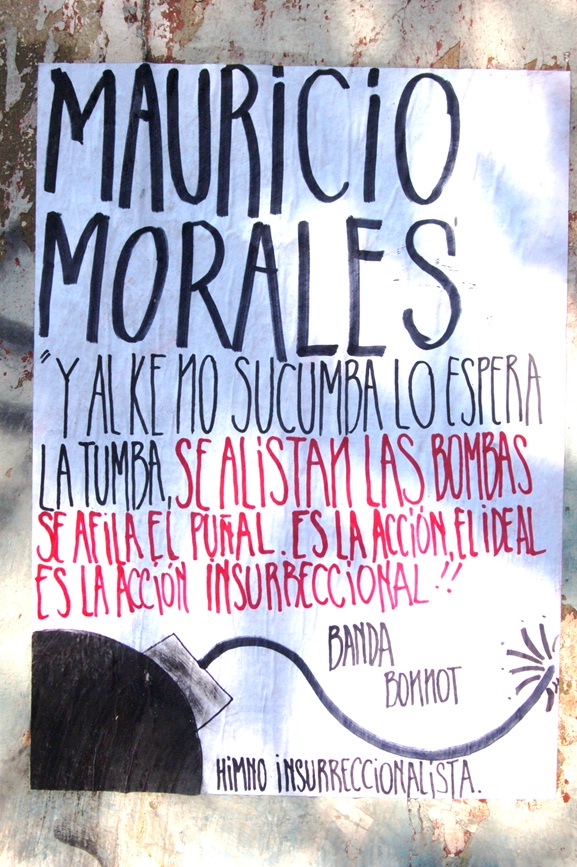

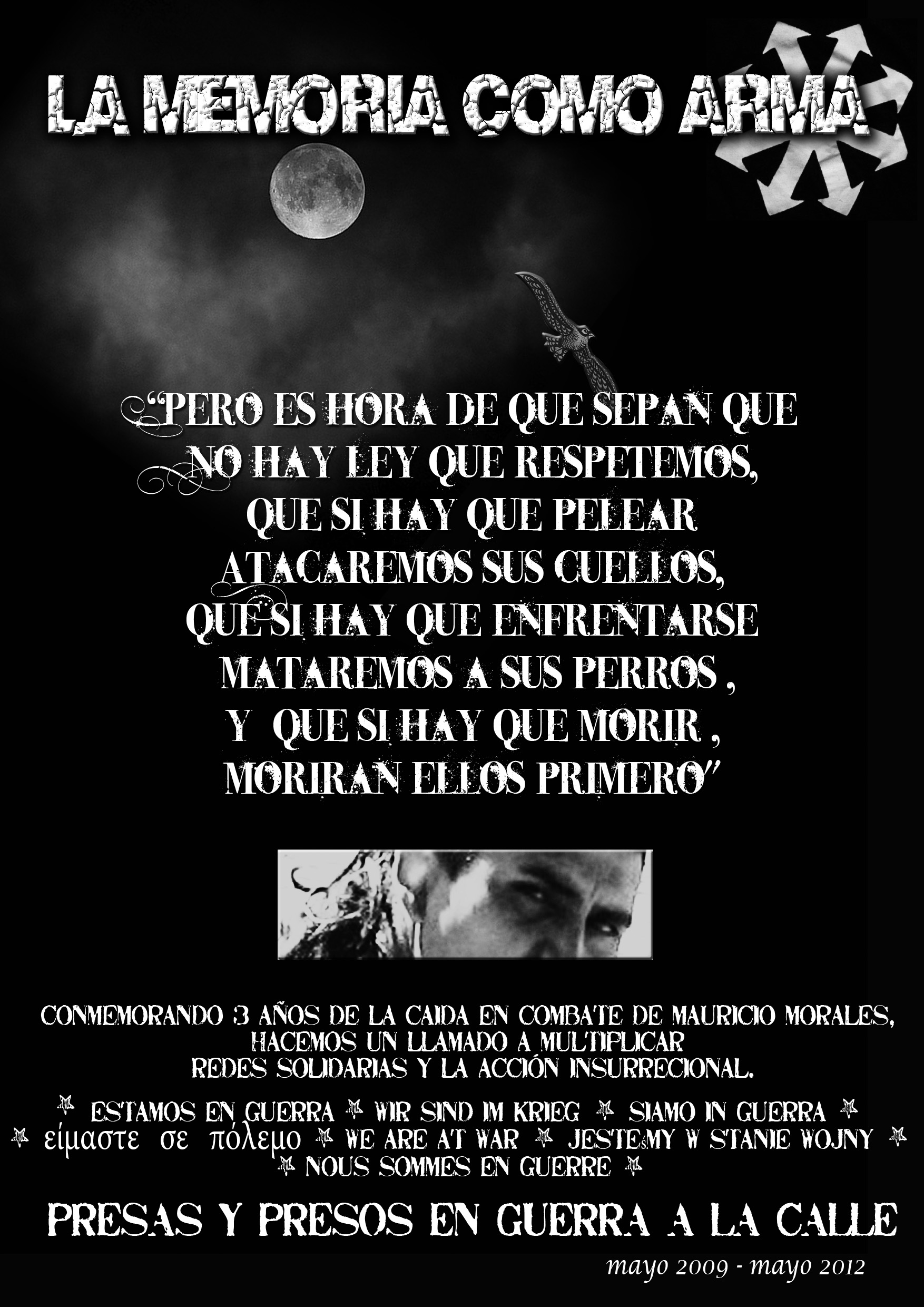

![A tres años de la Partida de Mauricio Morales: De la Memoria a la Calle [Stgo.]](http://metiendoruido.com/wp-content/uploads/2012/05/mmacividad.jpg)

Nessun commento:

Posta un commento