Janvier 1990

Ces dernières années, depuis les sabotages effectués à l’occasion des émeutes en prison, revendiqués par le groupe « Os Cangaceiros », nous avons vu revenir en force l’idéologie de la « clandestinité sociale » dans les milieux radicaux sensibles aux traditions de « scandale » héritées de l’Internationale situationniste. Vu la teneur des discussions menées sur de tels actes, il n’est sans doute pas inutile de revenir sur l’origine de cette idéologie et sur le rôle néfaste qu’elle joue, comme facteur de liquidation de l’activité « révolutionnaire ».

Le terme de « clandestinité sociale » est déjà source de confusion. Car il recouvre bien autre chose que la nécessaire discrétion dont il faut faire preuve envers l’Etat et les citoyens « policiers dans l’âme », selon la belle expression de Stirner. A moins de croire à la représentation bienveillante que l’Etat républicain donne de lui-même, personne parmi nous n’a envie d’étaler sur la place publique la totalité de ce qu’il réalise. Nous en connaissons trop les conséquences… D’ailleurs, moins de jamais, nous ne pouvons pas en rester à la problématique définie par la loi : la distinction entre le légal et l’illégal. Elle est assez élastique pour permettre à l’Etat d’exercer la coercition avec la dernière rigueur en cas de besoin et de pérenniser les mesures d’exception, comme nous le voyons aujourd’hui sous prétexte de « lutter contre le terrorisme ». En réalité, sous le label « clandestinité sociale », les héritiers illégalistes de l’IS reprennent et poussent à l’absurde les côtés les plus contestables de la critique situationniste pour présenter ce qu’ils entreprennent comme le modèle de rupture irréconciliable avec le « spectacle ». Au cours des années 70, c’est sans doute « Les Fossoyeurs du vieux monde » qui, en France, valorisèrent le plus la « clandestinité sociale » comme voie de passage obligatoire pour effectuer des actions subversives et pour réaliser, enfin, « la révolution de la vie quotidienne » inscrite au fronton de l’IS. Au lendemain de Mai 68, alors que la révolution semblait proche en Europe, le refus de l’activité salariale était à l’ordre du jour et il commençait à être réalisé de mille façons, à l’usine et ailleurs, entre autres par les cercles et les coordinations des prolétaires les plus radicaux, hostiles au syndicalisme officiel, qui sabotaient les chaînes de montage. La critique en actes de la société incluait donc celle du travail. C’est dans de telles conditions que le « Ne travaillez jamais » est devenu le programme des groupes post-situationnistes du genre « Fossoyeurs » et la « reprise » le moyen d’existence qu’ils valorisèrent au point de le croire inconciliable avec le « spectacle ». Le lieu mythique pour réaliser la « subjectivité radicale » était enfin trouvé : c’était le cercle de conspirateurs basé sur la reprise.

Mortelle illusion. Elle rappelait celle du dernier carré des situationnistes qui, après Mai 68, relookaient l’idéologie conseilliste et appelaient à créer, sous l’étiquette obsolète de conseils ouvriers, les lieux privilégiés de la réalisation totale de leur idéal. Sans vouloir en assurer la direction, à l’image du Parti léniniste, ils prétendaient, avec leur modestie habituelle, y jouer le rôle de modèle. L’apologie de la « clandestinité sociale » cache, elle, des conceptions encore plus réductionnistes de la « société du spectacle », en deçà même de celles du Debord de la belle époque. En effet, des irréductibles peuvent très bien ne pas entrer dans le jeu de la représentation instituée par l’Etat providence, refuser même les allocations et les mesures de protection qu’il propose en échange de la subordination générale, et rester en partie prisonniers, bon gré, mal gré, de la « société du spectacle ». Pour la bonne raison que la société capitaliste, quoi qu’en pensent les adeptes de Voyer, l’un des épigones les plus caricaturaux de l’IS, n’est pas que représentation et coercition d’Etat imposée de l’extérieur à la population qu’il administre. Loin de là. Après l’échec de la Commune de Paris, Bakounine montrait déjà le rôle décisif que joue l’intériorisation des normes du capitalisme comme facteur de subordination à l’Etat : « La tyrannie sociale ne présente pas ce caractère de violence impérative, de despotisme légalisé et formel qui distingue l’autorité de l’Etat. Elle ne s’impose pas comme loi, à laquelle tout individu est forcé de se soumettre sous peine de châtiment juridique. Son action est plus douce, plus insinuante, plus imperceptible et plus informelle, mais d’autant plus puissante que celle de l’autorité de l’Etat. » Depuis, le phénomène d’intériorisation n’a fait qu’empirer avec l’instauration de l’Etat providence. Par suite, la question de la rupture avec les rôles attribués aux individus par la société capitaliste outrepasse celle posée, de façon étroite, par les adeptes de Voyer. L’histoire récente en Europe fourmille d’exemples de groupes adeptes de la constitution du Parti, en particulier du Parti combattant, en rupture de banc avec la loi et, à ce titre, pourchassés par l’Etat, qui pourtant visent à reprendre les rênes du pouvoir et à instaurer leur dictature. Quant aux cercles du genre « Fossoyeurs », ils étaient d’autant plus enclins à partager les conceptions réductionnistes de Voyer qu’ils valorisaient à outrance le mode de vie du « hors la loi ». Mais, à y regarder de plus près, la « reprise », même lorsqu’elle prend des dimensions ludiques, révèle aussi que le besoin d’argent n’est pas dépassé. La marchandise, chassée par la porte, rentre par la fenêtre avec le type de relations aliénées qui lui sont propres…

Bien entendu, dans la foulée de Mai 68, bon nombre de ceux qui avaient envie de vivre, parfois de vivre vite, ne supportaient plus le discours du militantisme traditionnel, pétri d’idéologie objectiviste, qui renvoyait les tentatives de « changer la vie » à des dates indéterminées, dans quelque futur lointain et incertain. Je ne dénigre donc pas les tentatives qui furent faites pour rompre les amarres avec la « vie quotidienne » qui nous était présentée comme le modèle même du bonheur et pour essayer de vivre en brûlant nos vaisseaux. Pour moi, il n’est pas question de cracher dans la soupe après l’avoir trouvé excellente. Par contre, il me semble nécessaire de critiquer les travers subjectivistes qui, reconduits et aggravés au fil des ans, ont contribué à faire dégénérer les tentatives de dépassement antérieures, en particulier du côté des post-situationnistes illégalistes. Pendant des années, on y a joué la pièce de la « subjectivité radicale » comme si les ruptures expérimentées dans divers domaines de la vie étaient totales et presque irréversibles, et comme elles découlaient de la volonté exclusive de quelques individus résolus à en découdre. La sensation d’avoir des ailes, d’être maître en totalité de ses actes, était bien sûr enivrante, mais elle générait aussi des illusions dangereuses sur la puissance presque sans limite attribuée à l’individu et aux cercles d’individus révoltés. C’était d’ailleurs l’époque où les discours à la Nietzsche sur la volonté de puissance de l’individu souverain et sans attaches étaient très à la mode. Les adeptes de la « subjectivité radicale » oubliaient alors que leur puissance était partie intégrante de la puissance générale déployée à l’époque par des millions d’autres révoltés et qu’elle dépendait des larges brèches qu’ils avaient ouvertes par leurs luttes de masse, parfois très radicales en Europe. « Ma liberté est mienne, mais elle dépend aussi de celle des autres », affirmait Bakounine. Bref, au-delà de la question particulière de la « reprise », restait ouverte la question générale de savoir si des individus et des cercles peuvent par leurs seules forces vivre en rupture presque totale avec la société capitaliste, à condition de ne pas lésiner sur les moyens. La question fut, pendant des années, presque toujours occultée par les épigones illégalistes de l’IS, sans doute parce qu’elle risquait de mettre à mal le rôle de modèle qu’ils voulaient continuer à jouer. Car poser la question, comme nous avons été quelques-uns à le faire au cours des années 80, c’était y répondre par la négative, à moins de croire que l’individu seul est capable de faire des miracles et de nier le caractère social de la vie humaine. Ce qui ne signifie pas, bien entendu, qu’il faille baisser les bras et rentrer dans le rang, et que les actes réalisés par des individus et des cercles n’aient aucun sens, même dans des périodes défavorables.

Poursuivons. En France, les post-situationnistes n’eurent pas de termes assez durs pour stigmatiser les activités et les associations partielles qui, au lendemain de Mai 68, étaient apparues comme des champignons après la pluie. Il y avait en effet beaucoup de choses à rejeter dans de telles expérimentations qui, au fil des années, révélèrent leur côté réformiste. Mais à la fragmentation et à l’intégration croissante des communautés marginales au monde de la marchandise, les illégalistes opposèrent de plus en plus leur modèle de communauté « totale », dans la pure tradition centralisatrice de l’IS. Totale au sens que rien, en termes de relations et d’activités, ne devait rester en dehors d’elle. Mais, comme le montre l’histoire des Partis « révolutionnaires », la collectivisation forcée, censée permettre de dépasser les tares du vieux monde, pousse à les reconduire au sein même de la « communauté » idéalisée. Placée en réalité au-dessus des individus, celle-ci n’est plus que l’étouffoir des activités et des relations individuelles. La « communauté » l’est d’autant plus que les individus, peu nombreux, qui la composent ont pour objectif de ne dépendre que d’eux-mêmes en toutes choses, via la reprise.

Voilà pourquoi, du côté des héritiers illégalistes de l’IS, la cohésion et la liberté apparente du groupe envers les contraintes du vieux monde ont toujours été payées au prix fort : par la perte de liberté des membres envers lui et par leur incapacité, frisant parfois l’autisme, à comprendre l’importance d’oppositions au système, étrangères à leur idéologie. Ici, je pense en particulier à l’opposition au nucléaire classée d’emblée, dès la fin des années 70, dans la catégorie des affaires « communautaires » marginales. Les illégalistes avaient l’illusion de rompre ainsi toutes les amarres avec les réformismes qu’ils côtoyaient, dans les lieux occupés et ailleurs, et d’échapper à l’influence délétère du milieu associatif en cours de constitution. Mais, vu leur position centraliste, ils aggravaient aussi leur séparation avec les individus et les tendances qui combattaient, de façon plus en moins radicale, le capital. Ils reproduisaient en réalité l’attitude des sectes, non pas tant sur le terrain politique habituel propre aux groupes léninistes – les partis de masse avaient fait leur temps –, que sur le terrain social ouvert, mais bientôt refermé, dans la foulée de Mai 68. Leur apologie des bandes allait dans le même sens.

Leur étrange synthèse entre l’esprit borné des bandes de banlieue et l’esprit de parti le plus traditionnel a engendré des règles de conduites rigides, faites de défiance et de dénigrement envers autrui et de confiance parfois aveugle entre les membres. De plus, la pose conspiratrice, par l’aura de mystère dont elle entoure les groupes, facilite l’instauration de relations autoritaires entre eux et le milieu social qui les environne. Elle favorise le suivisme. L’entourage impressionné ou admiratif croit qu’il y a derrière le voile de la conspiration quelque force potentielle subversive qui n’est pas encore apparue au grand jour. Il espère bien être initié au mystère. A partir de là, les individus qui participent à des degrés divers aux activités du groupe, mais sans en être membres, tendent à être transformés en instruments de fins qui leur échappent. Il n’est plus question qu’ils se rassemblent de façon libre pour coordonner leurs forces réelles. Ils adhèrent, de façon hiérarchique, à la représentation de la force, plus ou moins effective, que leur présente le groupe de conspirateurs. Lequel d’ailleurs supporte peu que des relations entre individus existent hors de son contrôle. La capacité de critique est en général brisée par l’état de siège qu’il instaure, surtout lorsque celui-ci est justifié par les dangers réels ou imaginaires que coure le groupe. Le milieu post-situationniste illégaliste a donc connu des histoires de « possédés » à la Dostoïevski. Il est même arrivé que la force en question soit presque totalement de la pacotille, le premier gus venu jouant au conspirateur et prenant des poses, mais rien que des poses, à la Netchaïev. Même lorsque des groupes – comme les « Fossoyeurs » –, n’en arrivaient pas à de telles extrémités dans la représentation de l’illégalisme, ils n’en partageaient pas moins les illusions sectaires du milieu post-situationniste, bref le goût du pouvoir que manifeste toujours la tendance conspiratrice, d’obédience situationniste ou non…

Notes rédigées par Tony

Janvier 1990.

http://www.non-fides.fr/?Du-role-de-la-pose-conspiratrice

![Eurorepressione - Sulla conferenza a Den Haag sul tema "Anarchia" [corretto]](http://25.media.tumblr.com/tumblr_m0jvngOXtY1qa2163o1_1280.jpg)

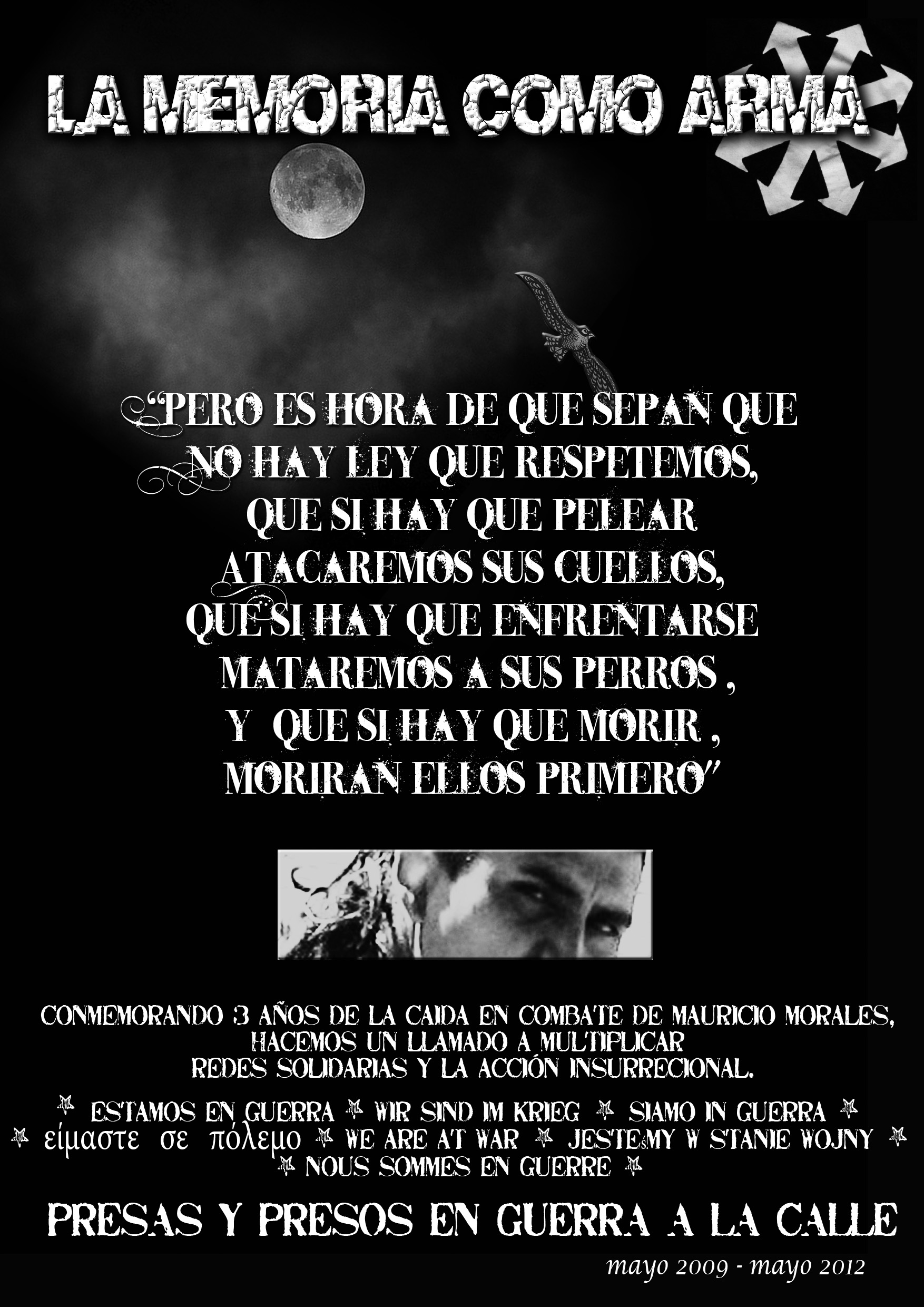

![A tres años de la Partida de Mauricio Morales: De la Memoria a la Calle [Stgo.]](http://metiendoruido.com/wp-content/uploads/2012/05/mmacividad.jpg)

Nessun commento:

Posta un commento