Individui senza mondo, siamo soli con noi stessi.

I nostri critici, scuotendo la testa davanti ai nostri scarsi risultati, ci rimproverano la nostra poca disponibilità. Ma alla fine, diciamocelo, uno si annoia. Possibile che non ci sia un angolino al sole anche per noi? Se l’estremismo è considerato da molti una malattia infantile, lo è in virtù di questa banalità: solo da giovani ci si sente in grado di rifiutare il mondo, questo mondo che non ci appartiene. Quando si è pieni di forza, con tutto il futuro davanti a sé, non si ha paura di nulla, né delle cariche della polizia né di dormire sotto le stelle e tanto meno di disdegnare i compromessi. In questa continua fanciullezza tutto sembra possibile e a portata di mano. Ecco perché non si accetta di dare la vita in pasto ai ragionieri della sopravvivenza. Si ama con passione, si odia con furore. E se pure questa esuberanza, questo orgoglioso amore di sé, ha come conseguenza la messa al bando con la sua solitudine, e sia! Ma poi, col passare degli anni, interviene qualcosa. Le energie si consumano, le provviste si riducono, le munizioni scarseggiano, ci si accorge di avere ben poco in mano con cui affrontare quel che resta dell’avvenire.

Intanto l’inverno sociale avanza, ricoprendo di gelo il paesaggio. In qualche modo, bisogna porre rimedio. Stare allo scarto di questo mondo non è poi tanto comodo, forse riscalda talora il cuore, non le ossa. La comunità sarà anche un luogo terapeutico, nel curare e rimuovere la “devianza”, ma che torpore al suo interno, che pasti assicurati, che letti all’asciutto! E così, a poco a poco, con spostamenti quasi inavvertiti, ci si avvicina alla polis. Se prima questo mondo non poteva contare sulla nostra pietà, se prima attirava tutta la nostra ostilità, ora può fare affidamento sulla nostra comprensione: l’occhio critico ha lasciato posto allo sguardo estatico, la parola tagliente è stata sostituita dal discorso suadente. E una volta fatto ingresso nella polis, bisogna perdere alcune antiche abitudini e acquisirne di nuove. La vita in comunità esige il rispetto di orari e di buone maniere. Bisogna saper tollerare se si vuole essere tollerati. Diventa indispensabile evitare quei comportamenti che potrebbero suscitare la pubblica indignazione, e chiudere un occhio dinnanzi agli altrui atteggiamenti poco graditi. «Chi fa ha sempre ragione», recita un diffuso luogo comune. È come sostenere che «chi parla ha sempre ragione». A venire apprezzata non è la qualità intrinseca del movimento o della parola, ma la loro mera esistenza. Eppure il silenzio si rivela essere d’oro quando non si sa cosa dire: meglio stare zitti che lasciarsi andare ad un perenne e cretinizzante chiacchiericcio. Se così è, perché tanto agitarsi quando non si sa cosa fare? Perché dedicarsi all’attivismo, a questo fare coatto, a questa mobilitazione costante, onnipresente, che riempie sì il vuoto della nostra esistenza, ma senza darle un senso che sia nostro, autonomo, che porti il segno della differenza, dell’unicità che sta all’origine di ogni vera azione?

Il fatto è che fuori dalle nuvole filosofiche si ha orrore del «nulla creatore», in cui non si vede l’occasione per arrivare ad una nostra pienezza ma solo la premessa per precipitare nel vuoto. Meglio allora affidarsi al moto perpetuo dell’urgenza delle cose, laddove non c’è tempo per riflettere sui fini perché bisogna pensare a come organizzare i mezzi. L’utopia è bella, ma è davvero poco pratica.

La pratica

In Francia viene chiamato cittadinismo, termine che indica un movimento composto da un vasto e multiforme arcipelago di associazioni, sindacati, collettivi, organi di stampa e correnti politiche, il cui scopo è battersi per il ripristino della “democrazia tradita”. Il fatto che il nostro pianeta si trovi allo stremo, dal punto di vista sociale, politico, economico ed ecologico, oggi non è un mistero per nessuno. La causa di questa situazione viene fatta risalire dai cittadinisti al mancato rispetto della «volontà popolare» la quale — una volta caduta nelle mani di politici assetati solo di potere in combutta con affaristi avidi solo di profitto — si ritroverebbe disattesa, manipolata, rinnegata.

Nemici di quei politici e di quegli affaristi (più che del sistema sociale di cui costoro sono espressione), i cittadinisti sono persuasi che la democrazia — nella sua forma più genuina, più rustica — sia effettivamente il migliore dei mondi possibili e che sia possibile migliorare e moralizzare il capitalismo e lo Stato, opponendosi con efficacia alle loro più palesi nocività ed abusi. A due condizioni però: che questa democrazia si esprima attraverso una rinata politica che abbia come modello più l’Atene di Pericle che la Firenze di Machiavelli, ovvero con una maggiore partecipazione diretta dei cittadini, i quali non solo devono eleggere i loro rappresentanti ma devono altresì agire costantemente per fare pressione su di essi affinché applichino davvero ciò per cui sono stati eletti. Questa pressione può venire esercitata nelle maniere più disparate, senza escludere quegli atti di “disobbedienza civica” che tanto fiele fanno sbavare ai reazionari più beceri e tanta ammirazione suscitano all’interno del movimento.

In un certo senso, si può affermare che il cittadinismo nasca dalla delusione. Nella sua variante più riformista, delusione per la distanza che sempre più separa chi viene mandato a Palazzo da chi rimane nella piazza. Sono molte le persone dabbene — per intendersi, quelle convinte che il potere sia ciò che crea e garantisce la libertà, che il mercato debba fondarsi su princìpi etici o che le operazioni militari debbano rispettare un codice deontologico — che non si sentono più rappresentate da una classe dirigente accusata apertamente di costituire una casta privilegiata, di essere sorda agli interessi della gente comune, di preoccuparsi solo di mantenere i propri scranni. Queste persone dabbene credono fermamente nello Stato, nella necessità dello Stato, nell’utilità dello Stato, nella giustizia insita nello Stato, ma ne sono momentaneamente deluse, ritenendo che oggi non sia guidato da politici competenti, onesti, corretti, leali. Da qui la loro diffidenza nei confronti dei politici professionisti, di partito o di sindacato, pur non abbandonando la ricerca di qualcuno che si riveli all’altezza delle loro richieste.

Sentendosi trascurati, i cittadinisti si vedono costretti a scendere in piazza per difendere i propri “diritti”. Le loro lotte hanno sempre obiettivi precisi, si limitano a dire un secco NO a un determinato progetto statale che mette in pericolo la propria salute, senza minimamente voler mettere in discussione l’organizzazione sociale che l’ha prodotto. Le istanze radicali, le tensioni sovversive, non li riguardano minimamente. Loro sono onesti cittadini, non sono “teppisti” o “terroristi”. Va da sé che, pur essendo pronti a compiere atti formalmente “illegali” come i blocchi stradali, sono nemici dichiarati della violenza. Non sopportano il manganello del celerino che reprime, tanto quanto il sabotaggio del ribelle che insorge. I soli atti di forza che accettano sono quelli controllati, minimi, integrati, che di tanto in tanto realizzano, quelli cioè che mirano ad attirare l’attenzione della controparte, ovvero delle autorità. Atti di forza che talvolta possono anche essere assai spettacolari, ma che non impedirebbero a chi li compie di concorrere un domani per le elezioni presidenziali. Nella sua variante meno riformista, il cittadinismo è frutto della delusione per una rivoluzione il cui progetto storico si è rivelato un fallimento. Questo progetto mirava, nelle sue principali seppur diverse espressioni, ad una riappropriazione dei mezzi di produzione capitalista da parte del proletariato. In questa ottica il proletariato si percepiva come l’autentico artefice della ricchezza sociale, il cui godimento avveniva però a beneficio esclusivo della borghesia: al proletariato la fatica della semina, alla borghesia i frutti del raccolto. Con una simile premessa, il cambiamento sociale non poteva essere considerato che come una mera soppressione della classe usurpatrice. Perciò l’accrescimento delle forze produttive era visto come un passo in avanti nel cammino verso la rivoluzione, accompagnando quel movimento reale attraverso il quale il proletariato si costituiva come futuro soggetto rivoluzionario che avrebbe realizzato il comunismo e l’anarchia. Il fallimento di questa prospettiva ha cominciato a far capolino nella prima metà del ventesimo secolo, con le sconfitte delle rivoluzioni in Russia, in Germania ed in Spagna. L’ultimo sussulto è stato il maggio francese del’68, che ha aperto un altro decennio di aspre lotte sociali. Gli anni 80 hanno messo fine all’ultimo grande assalto al cielo, segnando il declino irrimediabile e la scomparsa di questo progetto di liberazione sociale, in concomitanza con quelle ristrutturazioni del capitale che introducendo l’automazione ponevano fine alla centralità della fabbrica e ai miti ad essa legati. Gli orfani della rivoluzione proletaria hanno trovato nel cittadinismo una forma di protesta in grado di consolare il loro lutto. Alcune delle idee che circolano al suo interno, come quella relativa alla «ripartizione delle ricchezze», provengono direttamente dal vecchio movimento operaio che intendeva gestire per conto proprio il mondo capitalista. In simili concetti si può intravedere un ritorno, una continuità ed anche un dirottamento degli ideali di un tempo ad opera del cittadinismo. È quel che si chiama «arte di accomodare i resti».

Che si tratti di borghesi illuminati che pretendono più trasparenza negli affari pubblici, o di proletari disillusi che vogliono colmare il vuoto lasciato dal crollo del muro di Berlino, resta il fatto che i cittadinisti, non potendo avere un pensiero unico, hanno almeno un pensiero comune: un altro Stato è possibile. Se all’interno di questa vasta nebulosa è possibile trovare tante anime, talvolta anche contraddittorie, è perché il cittadinismo esprime una forma integrata di contestazione che spera di poter riequilibrare le disfunzioni del sistema economico o di riaggiustarne le derive attraverso una migliore partecipazione dei cittadini. In tal modo il cittadinismo riesce ad essere trasversale, a tenere insieme contestazione e collaborazione. La contestazione sprona la collaborazione, la collaborazione gratifica la contestazione. Questo spiega il suo successo e il suo sicuro avvenire. Esso è la sola mediazione che consenta di ottenere “vittorie” immediate, per quanto parziali, attraverso la composizione con le istituzioni.

Qualcosa è andato perduto

In Italia il cittadinismo ha mosso i suoi primi passi in Val Susa, con la lotta contro il treno ad alta velocità. A dire il vero, nella vallata piemontese la lotta contro il TAV era iniziata oltre dieci anni prima in maniera del tutto diversa, con alcuni sabotaggi contro i primi cantieri. Piccole azioni salite alla ribalta delle cronache con l’arresto dei presunti responsabili, tre anarchici risultati poi estranei ai fatti. Due di loro, nel corso dell’inchiesta, si suicidarono. Il clamore suscitato all’epoca da questi avvenimenti, sufficientemente conosciuti per non doverci tornare sopra, ha attirato l’attenzione sui progetti statali in Val Susa, generando un movimento di protesta che per alcuni anni — pur riscuotendo non poche simpatie — era rimasto circoscritto per lo più all’ambito militante. Ma a partire dal novembre 2005, con l’inizio vero e proprio dei lavori, questo movimento è riuscito a rompere gli argini, assumendo un carattere di massa. Quanto è successo in Val Susa ha provocato un entusiasmo generale che ha spinto molti a ritenere di aver scoperto infine la formula magica, la quale doveva solo essere ripetuta in altri contesti per ottenere i medesimi risultati. Da qui il dilagare in tutta Italia di comitati, di assemblee, di iniziative popolari contro le “nocività” che stanno riempiendo l’agenda di movimento.

Ma qual è l’idea che sta dietro tutto questo sfrenato attivismo che nel luglio 2006 si è andato coordinando nel Patto di Solidarietà e Mutuo Soccorso?

I Comitati, le Reti, i Movimenti, i Gruppi a conclusione della Carovana NO TAV Venaus-Roma, qui riuniti, presso la sala della Protomoteca del Comune di Roma, il giorno 14 luglio 2006, di comune accordo, stabiliscono di creare una RETE NAZIONALE PERMANENTE E UN PATTO NAZIONALE DI SOLIDARIETA’ E MUTUO SOCCORSO per affermare nel nostro paese:

- Il diritto alla preventiva informazione e partecipazione attiva dei cittadini in merito a ogni intervento che si voglia operare sui territori in cui essi vivono, condividendone i beni comuni (acqua, aria, terra, energia);

- L’utilizzo di sistemi di promozione e di consumo che valorizzino le risorse territoriali, minimizzino gli impatti ambientali e gli spostamenti di merci e persone, e che non siano basati sullo sfruttamento, in particolare del Sud del mondo;

- Il principio di una moratoria nazionale sulla realizzazione delle grandi opere pubbliche e sulla localizzazione degli impianti energetici (centrali a combustibili fossili, inceneritori, termovalorizzatori, gassificatori, rigassificatori, ecc) sia per la mancanza di un piano energetico nazionale, sia per impedire che la logica degli affari di pochi divori le risorse dei molti.

- L’urgenza della cancellazione della Legge Obiettivo, della Legge Delega Ambientale, della Legge Sblocca Centrali, dei Certificati Verdi per gli inceneritori e della radicale modifica del Disegno di Legge sull’energia.

Su queste basi, diamo vita a un Coordinamento Nazionale (con sito Web ed e-mail), costituito da un rappresentante per ogni organizzazione partecipante, e invitiamo tutti gli altri Comitati, Reti, Movimenti e Gruppi ad unirsi in questo Patto Nazionale di Solidarietà e Mutuo Soccorso.

Il discorso principale è quello della creazione di una “nuova” e “vera” democrazia, cioè il discorso cittadinista. Presentato da molti come un testo libertario, quello del Patto di Solidarietà e Mutuo Soccorso è un perfetto esempio di documento politico, contraddistinto dall’ambiguità di chi tiene il piede in due staffe per compiacere tutti i palati (e se vedere che molti cittadini hanno messo un piede fuori dalle istituzioni non può che rallegrarci, come considerare quei ribelli che per solidarietà hanno messo un piede dentro le istituzioni?). Ci sono anarchici che esultano nel leggere «Il Patto Nazionale di Solidarietà e Mutuo Soccorso non è certo un tentativo per infiltrarsi di soppiatto nella politica di palazzo né intende farsi ospitare nei palazzi della politica; non ha governi amici a cui guardare con fiducia; non ha partiti a cui consegnare deleghe in bianco e non intende certo percorrere una strada che lo porti a diventare esso stesso partito», senza accorgersi che qui viene affermata soltanto la natura trasversale e lobbistica del cittadinismo. I cittadinisti sono persone equilibrate, non vogliono diventare un partito, ma vogliono esercitare una certa pressione sui partiti. Sanno bene che battersi nell’arena politica non è esente da spiacevoli conseguenze. E il modo per evitare questo rischio è quello di assumere la forma del gruppo di pressione che si guarda bene dall’esercitare direttamente il potere. È per questo che non consegnano «deleghe in bianco», perché non vogliono avere interlocutori privilegiati. Chiunque stia ad ascoltarli può andare bene. Ecco perché subito dopo viene precisato che il Patto «Non per questo rifugge dalla politica e dal confronto, e sa distinguere chi opera con trasparenza da chi tenta di imbrigliare le lotte. Il modello che propone è al tempo stesso l’unico metodo che è disponibile ad accettare: quello della partecipazione attiva dei cittadini». I cittadinisti non rifuggono affatto la politica, nossignori, solo non vogliono più essere presi per i fondelli: patti chiari... Lungi dal sostenere l’astensionismo, predicano la partecipazione. Non è perciò un caso se la protesta anti-Tav in Val Susa, evidentemente ancora troppo radicata al vecchio mondo, pur essendo stata capace di scontrarsi con le forze dell’ordine o di devastare il nascituro cantiere di Venaus (momento di rottura successivamente scomparso nella narrazione filovalsusina, che preferisce dilungarsi sulle più presentabili assemblee popolari), è successivamente confluita nelle urne, dove l’alta affluenza ai seggi là registrata alle ultime elezioni ha visto il trionfo di quella sinistra che era stata più presente. Dunque, scontri e barricate (per ora?) non hanno alimentato la rivolta contro tutti i partiti, favorendone alcuni.

E se la nutrita presenza di sovversivi in Val Susa ha comunque dato all’opposizione al TAV un colore particolarmente vivace, le lotte susseguitesi altrove sembrano il più delle volte nutrirsi delle amenità dei Grillo boys. Ad esempio a Vicenza, dove è in corso la lotta contro l’ampliamento della base militare statunitense. I comitati No dal Molin affermano espressamente di reclamare «il rispetto del programma dell’Unione» e di essere sorti contro «il progetto che dal punto di vista ambientale viola le direttive già recepite dal nostro ordinamento 2003/35/CE», il tutto per «promuovere il cambiamento e per affermare un nuovo progetto alternativo nella difesa dei valori e dei beni comuni della collettività». La loro natura di aspiranti governanti è tale da indurli a patrocinare sotto l’egida di “AltroComune” le proprie iniziative. Con una simile premessa non c’è da stupirsi se questi Comitati, autonominatisi unici legittimi rappresentanti della lotta contro la base militare statunitense, hanno scomunicato gli autori di alcuni sabotaggi avvenuti contro la base lo scorso aprile. Prendere le distanze dai fatti, evidentemente, per loro non era abbastanza. Né è strano se nei loro campeggi a pagamento vengono invitati cani e porci col pedigree istituzionale, sollecitati ad abbaiare e grugnire in nome della democrazia. Men che meno ci si può indignare se durante i periodici cortei di protesta che sfilano per la città paladina, come in quello dello scorso 15 dicembre, costoro svolgono il ruolo di pompieri arrivando ad ostacolare apertamente quei manifestanti intenzionati a sabotare la prevista passeggiata. Stupefacente, semmai, dopo aver sostenuto i comitati No dal Molin (con relativo marchio registrato in tribunale!), pubblicizzato le loro iniziative, espresso loro solidarietà, diffuso le loro parole d’ordine — avendo evidentemente perduto ogni fiducia nella possibilità di un intervento autonomo in quella che è una lotta contro la base militare statunitense e non la lotta No dal Molin, che di questa lotta è solo l’espressione riformista — è sperare di provocare un’improvvisa “svolta” radicale rispetto ai loro obiettivi (fra i quali c’è la richiesta di moratoria, il cui principio è stato valorizzato all’interno del movimento proprio dal Patto di Solidarietà e Mutuo Soccorso, parte del quale è riprodotta a pag. 8).

L’equivoco

Come già detto, il cittadinismo si configura come una reazione politica dal basso alla cosiddetta “crisi della rappresentanza”. Una reazione che mira a superare e a curare tale crisi attraverso nuove forme di rappresentanza. Da questo punto di vista, si pone come erede naturale di partiti e sindacati nel recupero delle tensioni più radicali e sovversive. Ma ciò non toglie che i contesti in cui esso si manifesta presentino elementi di estremo interesse, perché potenzialmente gravidi di prospettive favorevoli. Il medico cittadinista si fa infatti vedere laddove il malato politico agonizza. La sua sola presenza è indice a colpo sicuro di opportunità d’azione. Infatti, mentre lui è indaffarato a prescrivere rimedi per salvare il moribondo, non si potrebbe approfittare della confusione per praticare a quest’ultimo una sana eutanasia? È perciò comprensibile che molti sovversivi abbiano deciso di intervenire in queste situazioni di lotta nell’intento di sfruttare l’occasione, di radicalizzare gli obiettivi cittadinisti, superandoli e mettendoli di fronte alle proprie contraddizioni. Ma in che modo?

Si tratta di una questione che forse è stata sottovalutata. Una simile ipotesi è una riproposizione dell’antica teoria degli “incidenti di percorso”. Un movimento, seppur nato su basi riformiste, può sempre deragliare e invertire la rotta. Dopo tutto, è stato più volte fatto notare come la banalità sia stata il biglietto da visita delle rivoluzioni nel corso della storia. Ciò è senz’altro vero, ma... non costituisce un buon motivo per iniziare a sostenere banalità. Quanto agli incidenti di percorso, l’esperienza storica insegna che a subirli spesso e volentieri sono stati i sovversivi; i quali, a furia di frequentare movimenti riformisti al fine di radicalizzarli, hanno sovente finito col cambiare rotta essi stessi. E questo è inevitabile quando ci si adegua agli avvenimenti invece di provare a forzarli sostenendo le proprie idee (a rischio di rimanere a margine dalla “massa”). Purtroppo mai come adesso questo aspetto salta agli occhi. Accantonata l’insurrezione dell’individuo, oggi si sostiene la democrazia diretta del popolo, si prende parte alle manifestazioni politiche più o meno oceaniche che prima si invitavano a disertare, si ospitano nelle proprie iniziative i cattedratici professionisti del sapere separato prima disprezzati. Non si è più orgogliosi della propria differenza qualitativa, quanto della propria identità quantitativa. Non si lanciano più critiche radicali nell’intento di provocare conflitto, si mettono a tacere le bestemmie per trovare concordia.

In Val Susa per una volta tanto, dopo tempo immemorabile, non erano i sovversivi a inseguire le lotte della “gente comune”, ma è stata la gente comune ad unirsi ai sovversivi nelle lotte. La presenza delle “masse” deve aver dato un po’ alla testa se, dopo aver sostenuto per anni la necessità di cogliere l’aspetto critico in ogni situazione di lotta al fine di rafforzarla, nel caso della Val Susa questo non è avvenuto, permettendo la rimessa in circolazione, tanto per fare alcuni esempi, di due cadaveri concettuali come “popolo” o “democrazia diretta”, nelle loro varie declinazioni ideologiche.

E cos’è il popolo? È un insieme di soggetti caratterizzati dalla volontà di vivere sotto un medesimo ordinamento giuridico. L’elemento geografico non è sufficiente a delimitare il concetto di popolo, il quale necessita del consenso allo stesso diritto e di una comunanza di interessi. Il popolo è una identità politica e storica, che ha accesso al racconto e alla memoria, ha diritto a commemorazioni, a manifestazioni e a lapidi di marmo. Il popolo è visibile e dicibile, strutturato nelle sue organizzazioni, rappresentato dai suoi delegati, dai suoi martiri, dai suoi eroi. Non è un caso se il suo mito è sempre stato accarezzato dagli autoritari di ogni pelo, o se era stato abbandonato da decenni dai libertari (almeno da quelli meno lobotomizzati). La sua disinvolta esaltazione in Val Susa ha avuto come conseguenza l’immediata comparsa della sindrome del populismo. Con questo termine generalmente si intende ogni formulazione politica basata sulla premessa che la virtù risieda nel popolo — considerato un aggregato sociale omogeneo, depositario esclusivo di valori positivi, specifici e permanenti — e nelle sue tradizioni collettive (la Val Susa come terra di partigiani,…). Nel populismo predomina spesso l’elemento rurale, poiché chi è rimasto a contatto con la terra, con le montagne, guarda con qualche sospetto e ostilità chi vive in un ambiente urbano. Il populismo è ecumenico, esclude ogni conflitto di classe giacché considera il popolo come massa omogenea. Dal punto di vista storico, esso tende a diffondersi ideologicamente nei periodi di transizione, nonché di forte tensione fra metropoli e provincia nel momento in cui sono in corso processi di industrializzazione, poiché offrono un motivo di coesione e nel contempo di richiamo e di coagulo. Le formule populiste risorgono ogni qual volta si assiste ad una rapida mobilitazione di vasti settori sociali e ad una politicizzazione intensiva al di fuori dei canali istituzionali esistenti. L’appello alla forza rigenerante del mito — e il mito del popolo è il più affascinante e il più oscuro nel medesimo tempo, il più immotivato e il più funzionale nella lotta per il potere — è latente anche nella società più articolata e complessa, pronto a materializzarsi nei momenti di crisi.

Tutte queste caratteristiche sono ben presenti in Val Susa, sfruttate dalle molte parti in causa, che non vogliono lasciarsi sfuggire la ghiotta occasione di una mobilitazione generale con certe potenzialità. Anche da parte anarchica non ci si è tirati indietro, affidandosi a quel populismo libertario che conosce illustri teorici e che ha nelle assemblee popolari la sua espressione maggiore. A partire dalla Val Susa si è infatti diffusa la sensazione che ogni individuo possa avere il controllo sulle decisioni che determinano il destino della nostra società: basta che sappia discutere con gli altri. Questa convinzione ha portato alla riesumazione della democrazia diretta, della politika intesa in senso ellenico, del mito dell’agorà — dello spazio civico in cui i cittadini si possono radunare informalmente per discutere, scambiarsi idee e impegnarsi in proficui rapporti, in vista di quell’assemblea popolare dove affrontare le questioni comuni allo scopo di arrivare all’accordo in forma diretta, faccia-a-faccia. Insomma, quella che i militanti anarchici più bolsi e tristi definiscono da anni «sfera pubblica non-statale».

Non è certo un caso che il termine greco di assemblea sia ecclesia. Se la più perfetta organizzazione dell’universo si può chiamare Dio, allora il nesso fra politica e religione si evidenzia. Meno evidente è la forza attrattiva che esercita su chi è intenzionato a sovvertire questo mondo da cima a fondo. La mostruosa aberrazione che induce gli uomini a credere che il linguaggio sia nato per facilitare e risolvere le loro reciproche relazioni li conduce a questi ritrovi collettivi, dove si discute su come affrontare le faccende della vita. Che poi queste faccende siano vissute in maniera diversa fra i presenti, che poi la discussione non possa essere paritaria finché non lo saranno anche le capacità dei partecipanti (chi conosce di più e parla meglio, domina l’assemblea), che poi la minoranza non abbia motivo di accettare la decisione della maggioranza… tutto ciò va fatto notare solo quando non si frequenta l’agorà. Appena vi si mette piede, magari sulla spinta degli eventi, le antiche perplessità si diradano; miracolo che si verifica tanto più facilmente se si scopre di possedere una buona “capacità oratoria”. Eppure, c’è chi persiste a considerare odioso questo sforzo di unire gli individui in una comunità, di fornire loro qualcosa da condividere, di renderli uguali. Perché gronda ipocrisia. La stessa ipocrisia che, dopo aver trascurato gli schiavi che permettevano agli antichi Greci di deliberare a getto continuo, dopo aver rimosso la plebe amorfa e anonima indegna di far parte del popolo, oggi si predispone a tralasciare il fatto che gli esseri umani possono aggregarsi a patto che rinuncino ai rispettivi mondi — mondi sensibili, privi di supermercati e autostrade, ma ricchi di sogni, pensieri, rapporti, parole, amori.

Nella ragione politica, come nella fede religiosa, predomina l’idea che l’uguaglianza sia data dall’identità, dalla comune adesione a una visione del mondo. Siamo tutti uguali perché tutti figli di Dio, o cittadini della Società. Mai viene considerata la possibilità opposta, che pure è affiorata nel corso della storia. Che l’armonia generale dell’Umanità possa nascere dalla divisione degli individui spinta all’infinito. Si è uguali o se si è tutti identici, o se si è tutti diversi. Nell’assemblea che accomuna tutti viene evocata la ragione — il Logos — attraverso la discussione. Parlando, ragionando, argomentando, ecco che i problemi si sciolgono come neve al sole, i conflitti si appianano, gli accordi si stringono. Ma quanti compromessi, quanta moderazione, quanto realismo sono necessari per arrivare ad un accordo comune, per scoprirsi all’improvviso tutti fratelli?

Così, dopo aver tanto criticato la convinzione che si possa risalire ad una scienza della trasformazione sociale, dopo aver affermato che non esistono leggi che presiedono agli avvenimenti sociali, dopo aver smentito l’illusione di un meccanismo storico oggettivo, dopo aver sgombrato il campo da tutte le pastoie che ostacolano il libero arbitrio, dopo aver cantato l’eccesso che ripudia ogni forma di calcolo, ecco che si ritorna a prendere in mano un metro con cui misurare i passi compiuti. Si contano i partecipanti alle iniziative, si controlla la copertura mediatica ottenuta, si fanno continue previsioni di bilancio. Evidentemente le passioni non erano poi così cattive, i desideri non erano così sfrenati, gli interessi non erano così distanti.

Né si capisce perché la democrazia diretta, da mediazione fra le diverse forze in campo che sorge nel corso di una rottura insurrezionale (come storicamente è stata), dovrebbe diventare ideale da realizzare qui ed ora in collaborazione con sindaci, assessori e politicanti vari messi alle strette dai cittadini delusi. La democrazia diretta è una falsa buona idea. Condivide con la sua sorella maggiore, la Democrazia in senso lato, il feticismo della forma. Ritiene che la maniera di organizzare una discussione collettiva pre-esista alla discussione stessa, e che questo metodo sia valido ovunque, in tutti i tempi, e per ogni genere di questione. Difendere la democrazia diretta, contrapporla — in quanto democrazia “reale” — alla “falsa” democrazia rappresentativa, significa credere che la nostra autentica natura possa essere infine rivelata se ci si libera delle costrizioni che ci gravano addosso. Ma liberarsi di queste costrizioni suppone una trasformazione tale che alla fine del processo noi non saremo più gli stessi, o meglio, non saremo più ciò che siamo in questa civiltà basata sul dominio e sul denaro. Non si può arrivare all’ignoto per vie note, così come non si può arrivare alla libertà attraverso l’autorità. Infine, anche ammettendo le possibilità d’instaurare una effettiva democrazia diretta, continuerebbe a sussistere un’obiezione: perché mai una minoranza dovrebbe adeguarsi ai voleri della maggioranza?

Chissà, forse è proprio vero che stiamo vivendo in un continuo e terribile stato di eccezione. Però non si tratta di quello decretato dal dominio nei confronti delle sue stesse regole — il diritto è una pura menzogna inventata dal sovrano, il quale non è affatto tenuto ad essere coerente con le proprie bugie — bensì quello dell’individuo nei confronti delle proprie aspirazioni. È non vivere come si vorrebbe vivere. È non affermare quanto si vorrebbe affermare. È non agire come si vorrebbe agire. È non amare chi si vorrebbe amare. È dover scendere, giorno dopo giorno, a compromessi con il tiranno che condanna a morte i nostri sogni. Perché qui non si tratta di vincere o di perdere (ossessione tipica del militante), ma di vivere la sola vita che si ha a disposizione e di viverla a modo proprio. Piccoli gesti e parole comuni possono tenere insieme fiumi di folle e piazze gremite: ma questi gesti, queste parole, possono essere cercati fuori da noi stessi solo per appagare un nuovo senso di appartenenza a una comunità? A meno che non si voglia dare carta bianca all’individuo solo per poi comunicargli che si tratta di carta igienica.

[da Machete n. 1, gennaio 2008]

![Eurorepressione - Sulla conferenza a Den Haag sul tema "Anarchia" [corretto]](http://25.media.tumblr.com/tumblr_m0jvngOXtY1qa2163o1_1280.jpg)

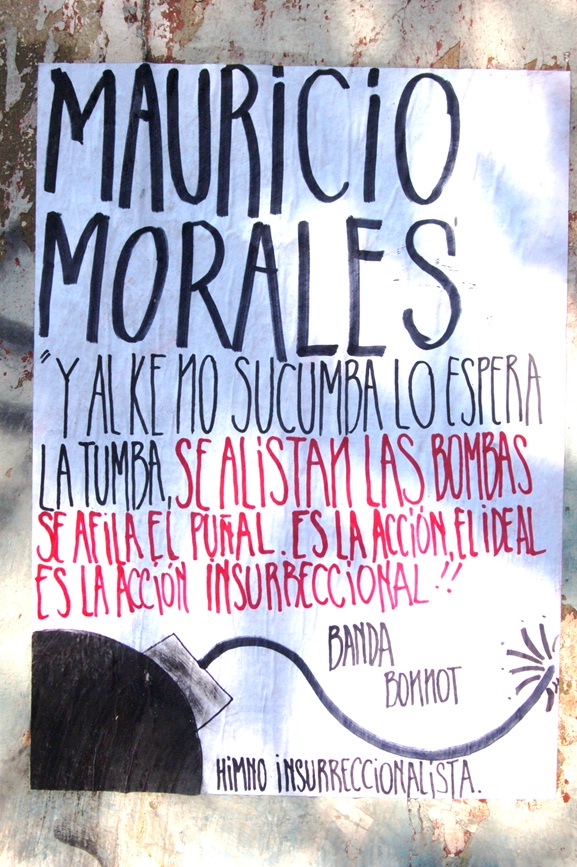

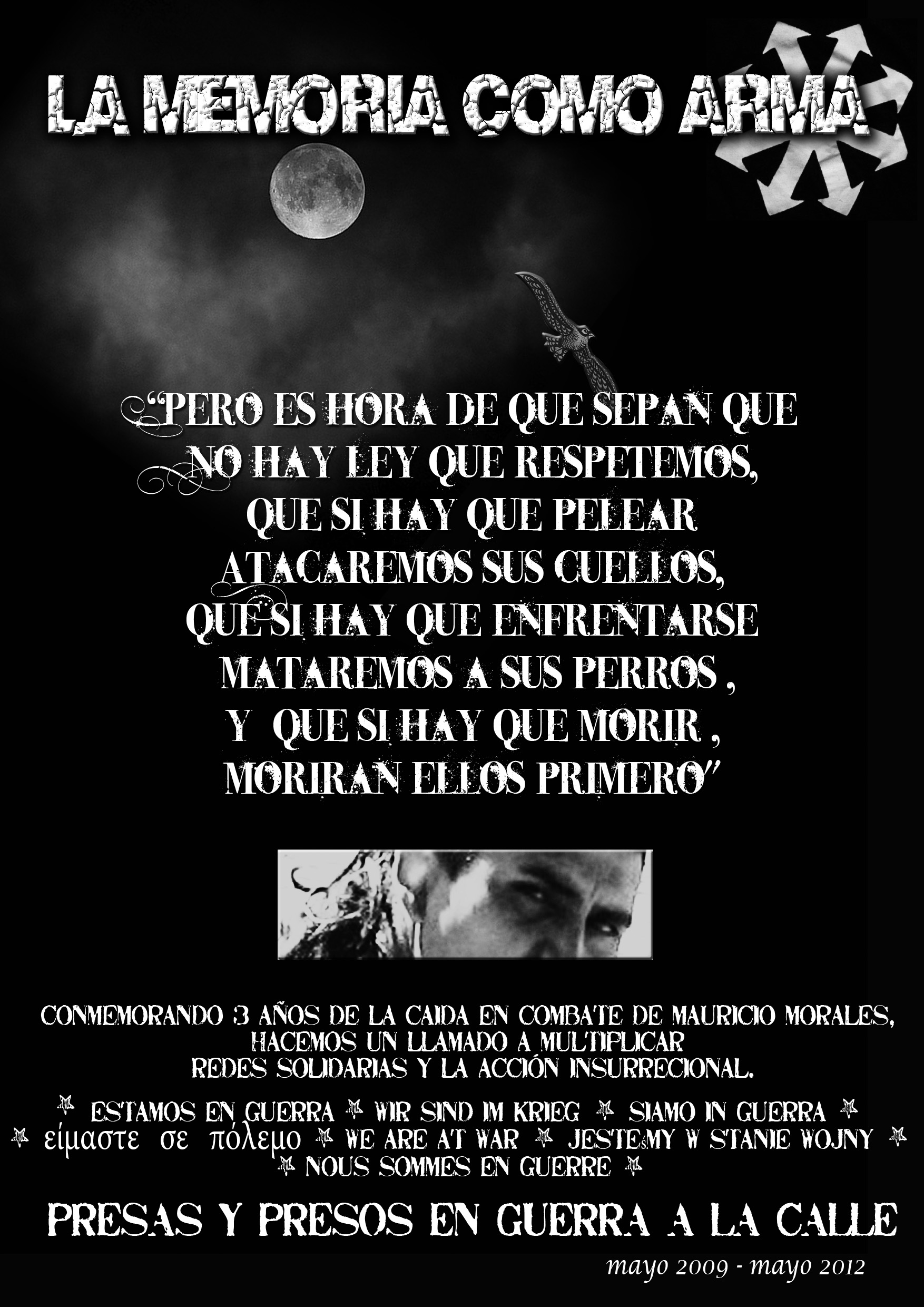

![A tres años de la Partida de Mauricio Morales: De la Memoria a la Calle [Stgo.]](http://metiendoruido.com/wp-content/uploads/2012/05/mmacividad.jpg)

Nessun commento:

Posta un commento