Voici la traduction de l’éditorial du premier numéro de la nouvelle revue anarchiste "Grenzenlos", éditée à Zurich.

Cette revue paraîtra aussi souvent que les circonstances l’exigent, selon nos capacités. Sa forme, sa taille et ses priorités varieront et elle cherchera continuellement sa place. Des critiques et des contributions sont donc fortement souhaitées.

Dès le prochain numéro, il devrait y avoir une rubrique pour les commentaires. Si vous voulez donc écrire des critiques ou des commentaires sur des textes publiés ici ou vos propres contributions, contactez-nous par courriel. Nous nous réservons pourtant le droit de les publier ou pas et d’ajouter des commentaires.

Éditorial

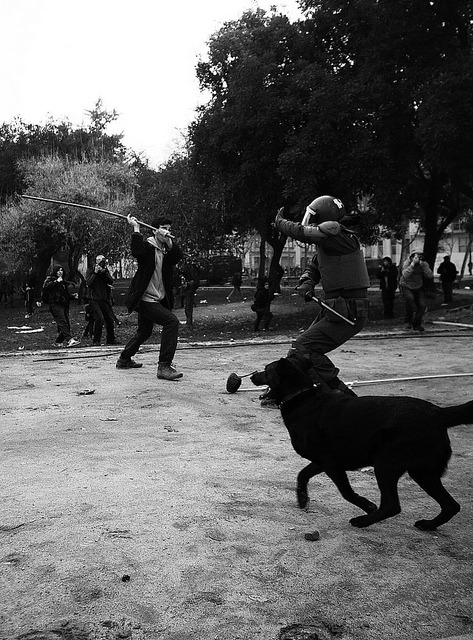

Face aux événements autour de nous, on peut affirmer que l’ère de la paix sociale, que les démocraties occidentales ont connue depuis les années 1980 environ, annonce gentiment son départ. On entend, ou, si l’on a la chance, on vit continuellement comment des troubles sociaux plus ou moins larges bouleversent les rues et les places de notre continent. Que ce soit, comme l’année passée, des coupes budgétaires en Angleterre, des réformes de l’éducation en Italie, le démantèlement de la protection sociale en Grèce, la réforme des retraites en France ou des flics assassins en Belgique : les inducteurs sont différents, mais dans le fond échangeables. Ce que fait croître et perdurer les révoltes, c’est l’ordre existant devenant de plus en plus insupportable et le refus général de celui-ci. Si bien que de plus en plus de gens font l’expérience de la possibilité de combattre eux-mêmes l’oppression subie, de vivre la solidarité et l’auto-organisation dans la lutte et de goûter à ce sentiment, à cet avant-goût de liberté lorsque nous planons, du moins au moment de la révolte, au-dessus de tout ordre et de toute autorité. Ces expériences ouvrent de l’espace au développement d’idées anti-autoritaires et révolutionnaires. Car les expériences, tout comme les idées, circulent. Elles se nourrissent mutuellement. Cette revue y prend part.

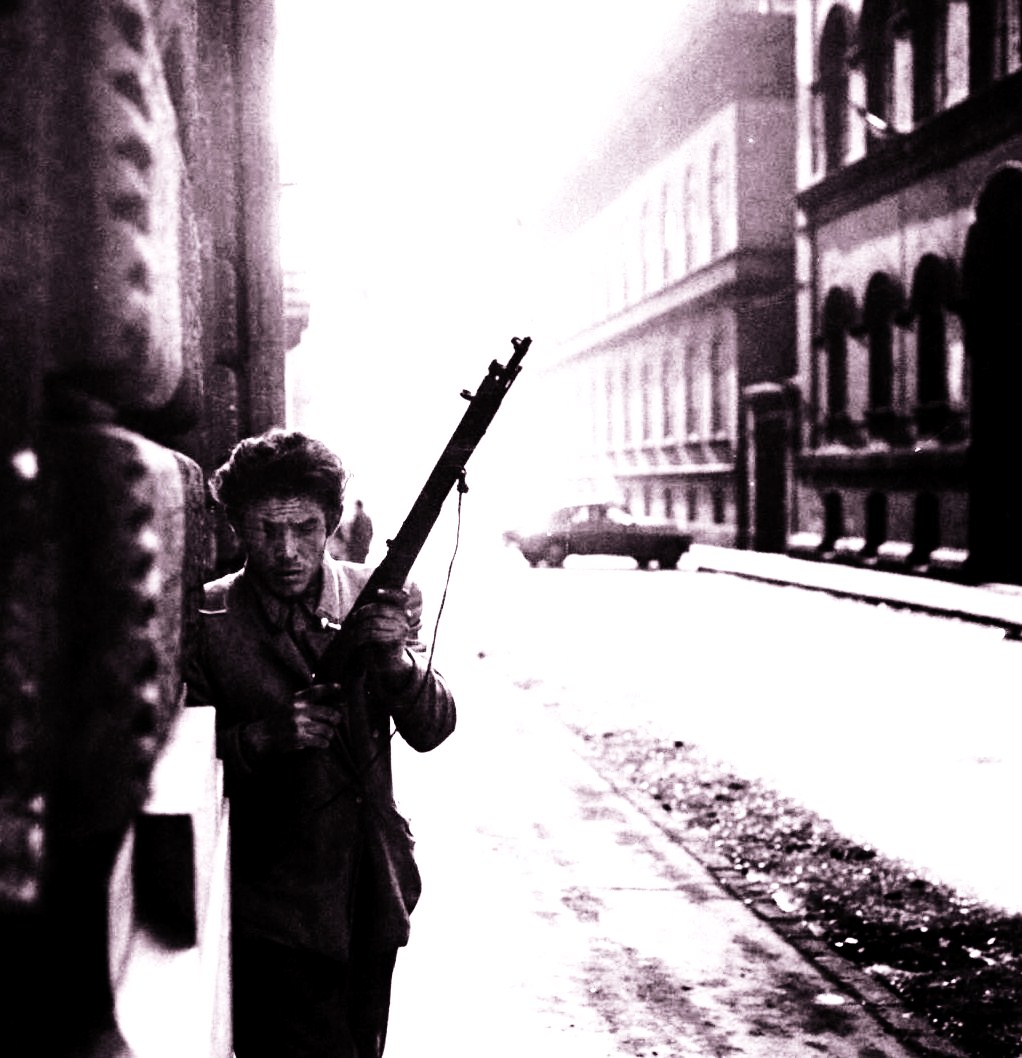

Avec les insurrections en France en 2005, en Grèce en 2008 et surtout ce printemps en Afrique du Nord, les anarchistes et les révolutionnaires se retrouvent confrontés avec des événements et donc des questions d’une certaine portée, dont nous semblons avoir oublié comment les affronter après s’être habitués pendant des décennies à agir dans des situations de pacification. Des questions qui, jadis, circulèrent vivement, des discussions mises en arrière-plan par l’absence de perspectives du « militantisme politique » et par l’édification de « milieux subculturels ». Nous nous voyons donc avant tout confrontés avec le vide cultivé à leur place.

Comment pouvons-nous apporter des perspectives anarchistes dans des situations insurrectionnelles ? Et surtout, pour ce qui nous concerne, nous qui vivons dans des régions pacifiées : comment pouvons-nous, en-dehors de telles situations, doter nos luttes clairement d’une telle perspective ? Comment profitons-nous de ce changement de situation ne faisant plus paraître des « insurrections » comme l’histoire d’un siècle révolu, mais comme possibilité réelle vécue par beaucoup, encourageant encore davantage et, du moins, plus présentes dans les consciences de tout le monde ?

Tout comme la société dans laquelle nous vivons, nous aussi, nous avons désappris de penser les choses dans leur totalité et d’en parler dans ce sens. Trop souvent, nous nous perdons dans des discussions sur des aspects partiels sans expliciter que nous voulons de toute manière tout. Et non pas de la politique, des droits, des papiers, de l’« espace culturel libre » ou de concession quelconque de la part d’une autorité. Ce que nous voulons n’a absolument aucun rapport avec les structures existantes. Cette société a toujours été une société autoritaire et exploiteuse. C’est pourquoi nous voulons le bouleversement de tous les ordres sociaux que nous connaissons. C’est pourquoi nous voulons l’anarchie. Pour le dire avec les mots d’un vieux compagnon : « Nous ne pouvons affirmer qu’il est utile peu importe où dans le monde de marcher à pas feutrés autour du repas chaud, c’est-à-dire de complétement taire ce qui doit être prononcé et expliqué clairement si c’est censé être compris tôt ou tard. »

Surtout dans des temps où le sentiment que quelque chose dans ce monde va fondamentalement mal (ce que Fukushima prouve une fois de plus d’une manière bien claire) semble être répandu, nous devrions préciser que, pour nous, il ne s’agit pas d’une amélioration quelconque sur la base de l’existant, mais d’émietter cette base-ci : l’attitude autoritaire, économique, politique, techno-scientifique et toute autre attitude mettant la vie en second plan en faveur du pouvoir et du profit.

Bon, nous n’avons rien à offrir. Et c’est bien comme ça. Nous ne voulons amener personne à se détourner d’un prophète (le Spectacle présent) uniquement pour se tourner vers un nouveau prophète (le Spectacle révolutionnaire). C’est précisément ce rôle misérable de spectateur que nous voulons éliminer. Pour nous, il ne s’agit pas de transformer les individus en masse à organiser, mais de transformer la masse en individus. Que chacun et chacune prenne conscience de sa responsabilité de ses actes, et que ce soit ses propres désirs qui inspirent l’auto-émancipation. Tout perspective débouchant sur une utopie prémodelée, sur un nouveau modèle sociétal, implique une avant-garde qui l’impose (que ce ne soit qu’un parti ou la « dictature du prolétariat »). Si bien que notre seule perspective est celle qui tend sans limites vers la liberté.

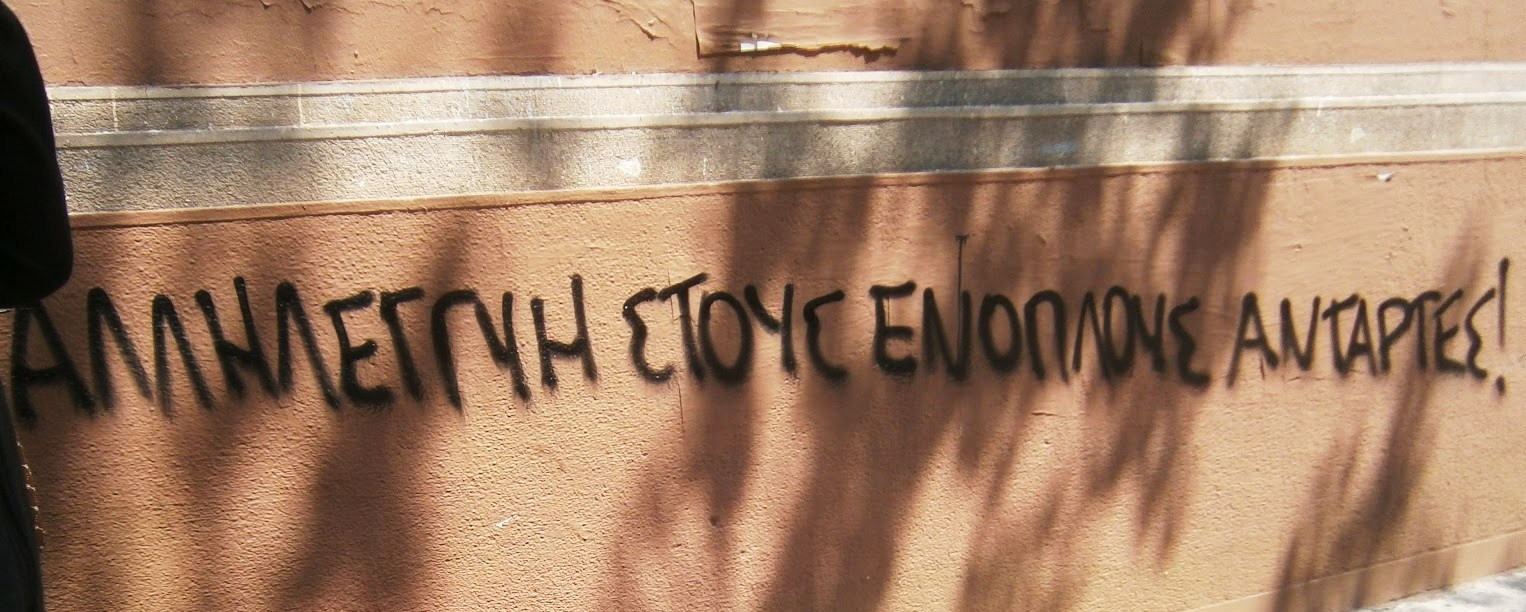

Il est prévisible que le système de domination capitaliste va vers des difficultés. Les mesures correspondantes sont mises en œuvre depuis des années. Des nouvelles lois sont imposées, l’OTAN se focalise dans son programme d’avenir sur les « missions intérieures », les gouvernements subissent un « tournant autoritaire ». Les circonstances économiques forcent d’abord les États à la périphérie des démocraties occidentales de démanteler peu à peu d’anciens « acquis sociaux » (assurances, retraites, services, santé, etc.). Pour l’instant, ces processus se font sentir le plus nettement en Grèce, au Portugal et en Irlande. Les deux derniers ressemblent à une poudrière qui ne prend feu que difficilement parce que les deux ne connaissent depuis des décennies (le Portugal depuis la « révolution » de 1974/75) que peu d’agitation révolutionnaire ou de luttes sociales larges. Tandis que la poudrière en Grèce, qui connaît une conflictualité sociale continuelle et un mouvement anarchiste croissant depuis la chute de la dictature militaire, a pris feu pour de bon au plus tard après l’assassinat d’un jeune anarchiste en décembre 2008.

Nous pouvons probablement partir du principe que ces processus sociaux ne s’arrêteront pas à la périphérie, tout comme les expériences des révoltes. Lors des insurrections en Afrique du Nord par exemple, nous pûmes très bien voir comment ceux qui profitèrent de l’occasion pour quitter leur situation misérable et qui atterrirent dans les camps pour migrants à Lampeduse ou en Italie ont apporté leur révolte en brûlant et en détruisant complétement plusieurs prisons d’expulsion. Quelques-uns, qui arrivèrent ensuite à Paris, y occupèrent des maisons en tant qu’« enfants de la révolution tunisienne » et exigèrent : « Ni police, ni charité », mais « un lieu pour s’organiser ». Grâce à cette attitude, qui repoussa beaucoup de groupes légalistes, il y eut beaucoup d’échange avec les camarades français. Nous voulons souligner une fois de plus : parmi les plus beaux résultats de ces différentes insurrections partout, il y a la diffusion de la possibilité de reparler d’insurrections, de révolution sociale, et ainsi, de ce que nous désirons, sans être vus comme des rêveurs.

Où nous voulons en venir, c’est que nous pensons qu’il devient de plus en plus important de recommencer à penser en d’autres termes si nous ne voulons pas rester silencieux à côté quand le train nous dépasse la prochaine fois. Il s’agit d’un décalage de perspective étant partout de mise et contenant différentes possibilités selon le contexte. Dans ce sens, il nous semble de plus en plus essentiel de voir plus loin que le bout de son nez et de souligner et de cultiver l’aspect internationaliste de nos luttes. Les expériences et les discussions des anarchistes ne devraient, tout comme les expériences des insurgés, respecter aucune frontière.

De ce point de vue, il n’est pas du tout insensé de se confronter à des questions ici en Suisse qui s’imposent évidemment de manière plus urgente dans d’autres contextes. Et ce dans le sens que, même ici, il n’est pas du tout insensé de réfléchir comment nous pouvons expliciter et pratiquer notre position en tant que révolutionnaires sociaux.

Expériences et perspectives en Suisse

D’après nous, la tentative d’apporter des perspectives révolutionnaires dans nos luttes commence par le fait de lutter de la même manière que nous voudrions vivre. C’est-à-dire, de manière auto-organisée et basé sur des affinités interpersonnelles, sans déléguer la responsabilité de nos actes ni les assujettir à un drapeau quelconque, sans se soumettre, et donc sans accepter aucune autorité en revendiquant quelque chose d’elle ou en négociant avec elle, et ainsi, en n’échappant pas seulement à l’exploitation, mais en la pointant du doigt et en l’attaquant, en nous mettant toujours nous-mêmes en question, en réalisant nos idées individuelles et en les élargissant par celles des autres.

En automne passé, un certain mécontentement social se répandit ici en Suisse dans le contexte d’une votation sur une nouvelle loi sur l’asile. De plusieurs côtés, des tentatives de faire avancer nos propres discours furent faites, dépassant le cirque démocratique des votations et une simple opposition « anti-raciste » pour critiquer la base de cette société et pour affirmer notre désir de révolte, respectivement pour défendre et pour encourager celui d’autres dominés. À l’intérieur de la tension qui se répandit autour de cette nouvelle loi, qui ne concerne enfin pas que des migrants, mais, par le biais d’un renforcement général du contrôle, nous tous, des actes refusant la délégation (attaques directes sur des institutions et des personnes responsables) ou s’attaquant au système de délégation lui-même (attaques sur les bureaux de vote ou le vol et le brûlage public d’une urne électorale) se manifestèrent. Des affiches et des flyers anarchistes (aussi en plusieurs langues) circulèrent sur les murs et dans les rues. Les mots élargirent la signification des événements, et vice versa.

La dynamique accumulée au préalable de la votation aplatit malheureusement après les manifestations le lendemain de la votation, durant lesquelles de nombreux établissements du capitalisme furent attaqués, notamment à Zurich et à Berne. La sensibilité pour une certaine thématique perdurant un laps de temps plus long et pouvant, comme toute autre thématique, servir de point de départ pour notre critique rendit possible des dynamiques qui surgissent plus difficilement dans l’oscillation entre des réactions aux divers événements du quotidien capitaliste. Or, même celle-ci, comme on le vit, resta limitée puisqu’elle fut encore liée à un calendrier fixé non pas par nous, mais par l’État et les médias, et puisque l’on ne réussit pas à s’en détacher malgré les efforts dans ce sens. C’est pourquoi il nous semble plus intéressant de travailler au développement de nos propres luttes, qui ne devraient certainement pas être détachées des processus dans la société, mais qui ne devraient pas non plus dépendre d’eux ; des luttes dont nous fixons la temporalité. Des luttes qui devraient se doter de suffisamment de temps et d’espace pour que les discussions croissent et les rencontres se multiplient à l’intérieur d’elles. Et nous ne parlons pas ici de luttes partielles, surtout pas, mais du fait de focaliser notre critique théorique et pratique, qui sera toujours anarchiste et révolutionnaire, sur les questions dont nous avons le sentiment qu’à long terme, elles peuvent attiser une tension sociale générale.

Cela ne veut pas non plus dire qu’il faut laisser échapper les opportunités spontanées que le cours des choses dans la société nous offrira toujours, mais, au contraire, qu’il faut les lier les unes aux autres et avec nos propres luttes. Qu’il faut les concevoir dans le contexte de la guerre sociale qui se joue quotidiennement entre les possédants et les dépossédés de ce monde. Et ne nous racontez pas que c’est exagéré de parler de guerre. Pour employer les lignes d’un tract distribué en mai 2010 à Lausanne lorsque les « décès » dans les prisons, pendant les expulsions et les « arrestations » se multiplièrent particulièrement : « Quoi que pensent et disent ceux qui aimeraient, envers et contre tout, toujours considérer la Suisse comme une île de paix perdue au milieu de l’océan du monde, préservée de la tourmente générale, la guerre se joue aussi ici et maintenant. Et que l’on ne vienne plus nous dire que la guerre c’est loin, c’est autre chose, quelque chose de bien plus grave. La guerre n’est ni nouvelle ni achevée. La guerre se perpétue et se déploie sous des formes infiniment sournoises. Elle se manifeste seulement avec plus ou moins d’intensité selon les nécessités du moment avec ses armes, ses tactiques, ses stratégies et ses morts. » Ce sont toujours les pauvres, les exclus, les indésirables qui meurent à cause des flics, de la taule ou du travail dans les conditions les plus atroces. Cette année aussi, nous lisons tous les quinze jours de prisonniers « retrouvés morts » dans une cellule quelconque dans une prison quelconque parmi les prisons suisses d’ailleurs surpeuplées depuis bien longtemps. Avec la présente vague de migrants d’Afrique du Nord - la plus grande depuis la guerre de Yougoslavie en 1997 -, l’État suisse se vit confronté au surpeuplement des soi-disant « centres d’accueil » (établissements semi-ouverts fortement réglementés). Tandis qu’à Chiasso, la circulation des drones et des hélicoptères, ainsi que les passages au peigne fin de la frontière par les flics dans les forêts remplies de caméras se multiplient, l’État planque des centaines de migrants dans des abris souterrains de la protection civile qui, la plupart du temps, se trouvent quelque part nulle part. Il y a quelques mois, 30 migrants réussirent à refuser cette humiliation grâce à leur résistance. Sinon, nous ne savons malheureusement guère à quel point la situation est tendue. Il reste à dire que beaucoup de migrants fuirent des guerres auxquelles des soldats formés par des entreprises de mercenaires suisses et des armes produites en Suisse participèrent. Et que l’on nous dise encore que la guerre était loin de nous. La tension sociale autour de la migration sera certainement d’actualité dans les années à venir. Si l’État suisse essaie de faire passer sa politique de gestion de la migration, durcie par la nouvelle loi sur l’asile, cela ne se déroulera certainement pas sans conflits. Et nous pouvons faire en sorte qu’il y en ait.

Depuis Fukushima, l’État croit pouvoir nous berner avec son foutage de gueule à deux balles de sortie nucléaire, relativisée dès le début. Ainsi, il démontre à tout et chacun ayant un minimum de capacité de réflexion que, si nous voulons vraiment arrêter cette folie, qui irradie déjà aujourd’hui la possibilité d’un tout autre avenir, bien d’autres moyens que ceux de la politique sont appropriés. Ici, il est important d’expliciter que, pour nous, il ne s’agit pas d’une opposition technique à cause de la nuisance pure et simple de l’énergie nucléaire, mais du fait que la gestion de cette merde, à cause de la spécialisation extrême requise, nécessitera toujours un État, une structure hiérarchique, et nous rend ainsi dépendants, respectivement nous a malheureusement déjà rendus dépendants depuis bien longtemps. L’énergie nucléaire, son emploi civil autant que son emploi militaire, constitue un moyen d’assujettissement et de maintien de celui-ci. Et donc de maintien de tout ce système industrialisé d’assujettissement.

Il est certes plus difficile d’apporter nos idées dans le présent mécontentement envers l’énergie nucléaire puisque le refus de sa dangerosité peut venir d’horizons divers et ne signifie pas nécessairement un refus de la domination. Le fait que l’hypocrisie des politiciens devient de plus en plus évidente, qu’il est de plus en plus clair qu’une lutte contre le nucléaire ne peut avoir de perspectives que si nous insistons nous-mêmes, peut néanmoins constituer un point de départ.

En même temps, des projets urbanistiques brusquant plus d’un se propagent dans les villes suisses. Les transformations continuelles de l’espace rendent de plus en plus clair à quoi l’avenir ressemblera, ce que la manifestation de cette vie stérile dans l’environnement spatial signifie, une vie dont le seul contenu est le travail et la consommation. Dans le quartier bâlois de St-Johann par exemple, où la ville étale ses plans d’aménagement ensemble avec Novartis, une résistance, avec des moyens plus ou moins modérés, se répand de plus en plus depuis des années. Des vitres de locaux bobos, artistiques ou d’architecture, l’avant-garde de la valorisation tentant de se propager dans des quartiers plutôt populaires, éclatent assez fréquemment. Une évolution similaire peut être constatée à Zurich et certainement aussi dans d’autres villes. Or, la critique s’arrête souvent aux revendications de logements bon marché dans le style de « notre ville », « notre quartier ». Voulons-nous vraiment défendre cette prison qu’est devenue la ville, cet espace suprême de l’aliénation, cette architecture pour le contrôle et la domestication de l’humain, ces barres d’immeubles représentant parfaitement le principe social de la massification et de l’atomisation, comme la nôtre ? Au lieu de lancer des discours sur la « pénurie des logements bon marché », n’aurait-il pas plus de sens, d’un point de vue anarchiste, de montrer par le biais de l’urbanisme comment les rapports de domination se manifestent dans l’espace, comment ce qui ne convient pas est refoulé à la périphérie ou mis en taule, comment nous n’avons une valeur que si nous fonctionnons en tant que consommateurs dans ces énormes centres d’accumulation de capitaux, comment les flics militarisent l’espace, comment ils contrôlent et arrêtent pour protéger la sacrosainte propriété privée, à quel point l’expropriation de notre vie et la perte de toute autonomie ont déjà avancé, comment les villes tout court, du moins dans la forme que nous les connaissons aujourd’hui, ne fonctionneront jamais dans un monde sans domination ? Ceci déjà à cause de leur dépendance totale du système industriel existant, d’une énorme production d’énergie et d’une gestion extrêmement centralisée des biens et des transports. Au lieu d’affirmer aujourd’hui la ville ou d’autres formes existantes de la vie sociale en tant que nôtres, ne voulons-nous pas plutôt laisser la route ouverte à l’invention de nouvelles formes de vie sociale - dans un processus révolutionnaire d’émancipation de toutes les formes basées sur le corsetage et l’oppression de l’individualité ?

Il y a donc suffisamment de possibilités de lutter, d’intervenir dans des tensions existantes ou d’en provoquer. Ce n’est pas la question si tel ou tel sujet nous préoccupe davantage que tel autre, mais si nous parvenons dans nos luttes à exprimer clairement nos idées, notre refus de toute autorité et notre désir de révolte. Si nous parvenons à mettre nos luttes dans une perspective révolutionnaire. Si nous parvenons à expliciter que nous ne luttons pas parce que tel ou tel aspect de l’ordre existant nous gêne, mais parce que nous avons un rêve, celui de la liberté intransigeante de l’individu, et parce que ce rêve s’oppose à cette société dans sa totalité.

Nous partons du principe que les années à venir seront toujours marquées par des conflits et des révoltes à l’échelle internationale. Les difficultés, vers lesquelles le système capitaliste va, sont inévitables. Il faut passer par là. Et ce avec toutes les mesures que cela exige. D’un côté, il espère que l’expropriation et l’aliénation des humains est déjà tellement avancées qu’ils acceptent tout, de l’autre, il prépare des techniques gouvernementales proches de la guerre civile, comme c’est le cas en Grèce actuellement. Nous, en revanche, nous préférons compter sur le fait que l’amour de la liberté et la dignité des individus subsistent encore suffisamment pour se sublimer enfin dans une insurrection généralisée.

Or, ceci n’est pas un éloge de plus du fameux effondrement du système capitaliste tant prophétisé. Selon l’assujettissement et le contrôle de ses sujets, le capitalisme sera encore capable de traverser diverses difficultés. Car avec la dégradation continuelle de la vie, les désirs des humains se dégradent aussi. Nous ne croyons donc pas à une détérioration de la situation jusqu’à un point où les opprimés se révolteront de toute manière. Nous n’avons pas besoin de ces fantasmes marxistes. Le système de domination s’effondrera si nous nous attelons ici et maintenant à la subversion de ses rapports. À condition que se répande non seulement le refus de l’existant, mais aussi le désir de quelque chose de complétement nouveau. À condition donc que l’idée de l’anarchie reprenne vie.

Voilà, c’est tout.

Grenzenlos [1], c’est...

Notre désir est sans limites. Le désir d’une stimulation et d’un approfondissement de la discussion anarchiste. C’est la quête de cette cohérence s’échappant à tout moment. Entre les idées et les actes, entre la théorie et la praxis, entre le rêve et la réalisation. Car en elle, le monde que nous voulons commence à prendre forme déjà aujourd’hui. Dans la manière dont nous luttons.

Notre critique est sans limites. Dans le sens qu’elle est sans mesure et sans volonté. Mais aussi dans le temps et dans l’espace, donc internationale et historique. Comme une œuvre commune des insoumis, de partout, depuis toujours. En ne niant pas seulement les limites, mais en les explosant, pas seulement les limites théoriques, mais aussi les limites pratiques, pas seulement les limites que nous nous fixons nous-mêmes, mais aussi celles que l’on nous impose. Notre possible est sans limites. Contrairement aux résignés, cela se manifeste à ceux sentant une passion de subversion. Contrairement aux réalistes, cela parle à ceux qui préfèrent partir de leurs rêves, plutôt que de l’existant et des « moindres maux ». Cela s’accumule dans la révolte, dans l’insurrection tout en voulant aller sans limites au-delà.

Notre liberté est sans limites. Elle n’est pas une utopie ou, encore pire, un nouvel « ordre sociétal », mais un mouvement permanent vers l’inatteignable. Car toute idée, et donc aussi celle de la liberté, de l’anarchie, constitue une abstraction étant inatteignable en soi. Et c’est précisément là que réside sa valeur. La liberté est inépuisable. Elle est sans limites.

Traduit de l’allemand par Le Réveil, 28 juillet 2011. On peut letélécharger là.

Notes

[1] En allemand, "grenzenlos" veut dire "sans limites" et "sans frontières".

http://www.non-fides.fr/?Grenzenlos-revue-anarchiste-de

![Eurorepressione - Sulla conferenza a Den Haag sul tema "Anarchia" [corretto]](http://25.media.tumblr.com/tumblr_m0jvngOXtY1qa2163o1_1280.jpg)

![A tres años de la Partida de Mauricio Morales: De la Memoria a la Calle [Stgo.]](http://metiendoruido.com/wp-content/uploads/2012/05/mmacividad.jpg)

Nessun commento:

Posta un commento