Dominique Miséin

Per quanto messa a dura prova dalle molteplici catastrofi che incombono sull’essere umano, resiste ben radicata nella sua testa la convinzione che tutta la Storia si sia svolta seguendo un percorso progressivo, se non proprio regolare, quanto meno costante. L’evoluzione non può essere una bizzarra opinione, se è vero, come è vero, che usciti dalle caverne siamo arrivati a navigare nello spazio. Oggi è meglio di ieri — e peggio di domani. Ma qual è stato il punto di partenza di questa irrefrenabile corsa? Uno dei padri dell’antropologia culturale, L. H. Morgan, nel suo studio sulle linee del progresso umano dallo stato selvaggio alla civiltà, divide la storia dell’umanità in tre stadi: lo stadio primitivo, lo stadio della barbarie e quello della civiltà. Morgan sostiene che quest’ultima ha avuto inizio con l’invenzione di un alfabeto fonetico e con la diffusione della scrittura. «In principio era il Verbo», recita la Bibbia. È stato il discorso ad aver facilitato il cammino dell’uomo, consentendogli di congetturare, argomentare, ribattere, discutere, accordarsi, concludere. Senza il discorso la torre di Babele della comunità umana non potrebbe essere stata costruita. Nella forza persuasiva della parola si manifesta la Ragione, la quale diventa così la tecnica della creazione e del governo del mondo, facendo in modo che gli esseri umani non si distruggano a vicenda ma trovino un’intesa nel modo ritenuto migliore. E la Ragione, come diceva un saggio romano, è la sola cosa per cui «ci differenziamo dai bruti».

Anche Dante usava lo stesso vocabolo per indicare gli animali non razionali, bestie o esseri umani che fossero: «manifesto è che vivere ne li animali è sentire — animali, dico, bruti — vivere ne l’uomo è ragione usare». Gli uomini infatti possono anch’essi comportarsi come «bruti», quando rinunciano a seguire quelle prerogative che per il poeta toscano sono tipiche dell’essere umano e ne costituiscono la grandezza, vale a dire la libera volontà e la ragione. In effetti tutta la filosofia insegna che l’uomo è diverso dall’animale perché dotato di ragione. Se egli si limitasse alla soddisfazione dei propri bisogni fisiologici nulla lo separerebbe dal resto della fauna, e la vita su questo pianeta sarebbe ancora ferma alle condizioni della preistoria. Ma così non è. E la sua modificazione, cioè il processo evolutivo, viene vista come un’ascesa. L’uomo ora cammina eretto e sfida il cielo, mentre gli animali per lo più continuano a radere il suolo. Ecco perché si ritiene che gli animali abbiano come guida l’Istinto — che li porta a conservarsi e a cercare ciò che è immediatamente vantaggioso —, considerato alla bassezza del ventre. Mentre gli uomini hanno come guida la Ragione — che li porta a perseguire il giusto e l’utile — che ha sede all’altezza della testa.

E la Ragione, dicevano gli antichi greci, è comune a tutti e universale. La Ragione è quindi Una. Ma chi la detiene? E, soprattutto, cosa accade se qualcuno si ostina a non volerla seguire perché possiede altre ragioni a cui non intende rinunciare? Se la ragione si manifesta attraverso il discorso, cosa succede quando non troviamo parole per esprimere ciò che ci anima? Il mondo in cui viviamo è un universo talmente chiuso in sé, capace di accettare soltanto ciò che rientra nei suoi schemi conoscitivi e normativi, che non può tollerare ciò che gli sfugge e finisce col relegarlo nell’ambito della follia, della barbarie, dell’utopia irragionevole.

Anche la critica sociale — intesa non solo nelle sue mere espressioni teoriche, ma pure nelle sue realizzazioni pratiche — ha conosciuto una propria brutalità, uno stadio in cui la lotta contro l’ordine sociale provocata dalla insoddisfazione per la propria misera condizione non si è manifestata in maniera articolata, attraverso un’azione progettuale, assumendo piuttosto la forma di rivolte sporadiche, prive di motivazioni teoriche e che miravano solo ad una soddisfazione immediata. Per dirla in altre parole, quando il vaso traboccava si scatenava una violenza cieca che, se era in grado di identificare il nemico da colpire, non era altresì capace di esprimere le proprie ragioni. Anche per questo, appena sbollita la rabbia la situazione tornava alla normalità. E, come per l’uomo, anche per la critica sociale è possibile indicare un momento a partire dal quale l’istinto lascia il posto alla ragione.

Nella prima metà dell’Ottocento si assiste all’ultima grande rivolta “insensata” (il luddismo) e all’affacciarsi di quel progetto politico che, pur conoscendo illustri predecessori, avrà bisogno dell’intervento di Marx e di Engels per svilupparsi pienamente. Il 1848 non fu solo l’anno dei grandi sconvolgimenti sociali che attraversarono tutta l’Europa, ma anche l’anno in cui vide la luce il Manifesto del partito comunista. Il desiderio di trasformare il mondo esce dalle caverne, stempera di molto anche i propri connotati mistici e idealistici, tipici dei millenaristi e dei socialisti utopisti, per acquisire una propria razionalità e diventare scienza sociale. Non a caso Engels, nella prefazione al Manifesto scritta per l’edizione inglese del 1888, definirà i movimenti sociali radicali antecedenti il 1848 sostenitori di «un tipo di comunismo grossolano, appena abbozzato, puramente istintivo».

La lotta per la libertà, persuasa della fatuità degli scatti inconsulti dell’odio, elabora un proprio programma, una propria strategia, e inizia a propugnare la sovversione dell’intera società e la sua riedificazione su altre basi. Nasce il comunismo scientifico, con tutte le sue varianti, e nasce anche il movimento anarchico. Per un secolo e mezzo, comunisti autoritari e anarchici hanno visto nella presa di coscienza la condizione fondamentale di ogni cambiamento sociale. Se gli autoritari hanno preteso di imporre questa coscienza dall’alto delle proprie organizzazioni politiche a un proletariato che ne era sprovvisto, gli anarchici hanno tentato di farla sorgere spontaneamente, attraverso la propaganda o l’esempio. A questo scopo sono stati diffusi milioni di scritti — sotto forma di giornali, riviste, libri, opuscoli, volantini, manifesti — sono state organizzate conferenze, manifestazioni, iniziative, costituiti comitati e associazioni; per non parlare di tutte le lotte di stampo sociale e delle azioni individuali e collettive realizzate contro le istituzioni. Nel cuore di ogni rivoluzionario c’era assai più di una speranza. C’era la certezza che tutta questa attività avrebbe portato, presto o tardi, al risveglio negli sfruttati di quella Coscienza che avrebbe reso possibile infine la rivoluzione. La ragione della Libertà — ritenuta anch’essa una, comune a tutti e universale — avrebbe preso il posto della ragione del Potere, che ne usurpava la legittimità.

Oggi sappiamo che questo processo determinista è stato solo una illusione. La Storia non va ineluttabilmente da nessuna parte. E comunque sia, il potere non è rimasto a guardare. Se un tempo, al solo sentire la parola “sciopero”, gli sfruttati si sentivano toccati; se in ogni città, paese, fabbrica o quartiere, si riunivano tra di loro perché la vita stessa era vita collettiva di classe; se per molti anni la vita degli oppressi aveva compreso la discussione quotidiana delle condizioni d’esistenza e di lotta; se ovunque e nonostante l’eterogeneità di quella coscienza di classe, si discuteva della necessità di distruggere il capitalismo, di costruire una nuova società senza sfruttati né sfruttatori; è innegabile che, nel corso di questi ultimi decenni, tutto ciò sia scomparso assieme al tanto temuto “proletariato” — considerato in quanto classe, visione del mondo contrapposta a quella del Capitale.

Non a caso. Il capitale si è applicato per arrivare a costruire una società ideale in cui non esista più il nemico, ma dove vivano solo dei produttori-buoni-cittadini e, possibilmente, degli umanoidi capaci di ri-produrre la società senza porre domande. Di fronte al pericolo rappresentato dalla ragione rivoluzionaria, una folta schiera di cortigiani — filosofi, artisti, scrittori, linguisti, sociologi, psicanalisti, storici — si è prodigata per prosciugare ogni forma di significato. La “fine della Storia” insegna che non c’è più un avvenire sul quale si possa pretendere di aver presa; l’istante, questa pulsazione artificiale, astratta e disinserita dalla durata, viene innalzato al rango di istanza suprema. In un tempo senza spessore la cosa soccombe sotto l’apparenza, il contenuto arretra davanti alla forma vuota, la scelta cede all’automatismo, l’individuo abdica alla propria autonomia. In questo modo ci si ritrova a sguazzare nel vuoto prepotente dei manifesti pubblicitari che rendono l’Assenza qualcosa di attraente. Sola a resistere e ad amministrare è rimasta la ragione di Stato, l’unica che i chierici del postmodernismo non si sono mai sognati di mettere in discussione.

In questa maniera il dominio ha voluto cancellare preventivamente le ragioni dei rivoltosi. E non soltanto le grandi ragioni — il Comunismo o l’Anarchia — ma anche quelle più piccole e semplici, quelle che contrassegnavano la vita quotidiana di ogni sfruttato permettendogli di non ignorare cosa voleva e perché lo voleva, rendendolo capace di distinguere il ricco dal povero, il poliziotto dal prigioniero, la violenza dello Stato da quella del ribelle, la carità dalla solidarietà. Ma, se l’intento era di porre fine per sempre alle ribellioni, allora qualcosa non ha funzionato. Le rivolte continuano a scoppiare. Ciò che le caratterizza è il fatto che non esiste una progressione quantitativa visibile prima dell’esplosione, la misura diventa colma senza essere preceduta da grandi lotte parziali. La loro scintilla non è la promessa di una futura libertà ma la consapevolezza di una odierna miseria, quando non economica di certo emozionale. Ora la rivolta non ha più ragioni da avanzare, non ha rivendicazioni da vedere esaudite, è senza un obiettivo preciso ed esplicito e raramente propone qualcosa di pro-positivo. Il punto di partenza è una negazione generale nella quale si mescolano aspetti economici, politici, sociali e di vita. Ora la rivolta si caratterizza con l’azione violenta e decisa degli insorti che occupano la strada e si scontrano violentemente con tutti gli organi dello Stato, e anche fra di loro. Siamo alla soglie della guerra civile, siamo già nella guerra civile.

Il fatto stesso che la rivolta possa assumere la forma di una deflagrazione imprevista determina un elemento di forza importante: l’effetto sorpresa. Il vecchio arsenale socialdemocratico riformista è disarmato di fronte all’azione degli insorgenti. Il sindacalismo stesso si trova completamente incapace di rispondere e di inquadrarne la violenza. Gli assistenti sociali e in generale tutti gli agenti statali di mediazione sociale si ritrovano completamente superati. L’assenza di rivendicazioni precise rende ancora più ardua la loro opera di recupero, e a tutti costoro non resta altro da fare che deprecare quello che non esitano a definire «autismo degli insorti». Ma non sono soltanto i consiglieri del re a rimanere costernati. Anche i rivoluzionari, usi da anni a ripetere e a ripetersi che la rivoluzione «non ha nulla dell’esplosione di un barile di polvere», si ritrovano spiazzati, presi alla sprovvista. Come ragionare con chi non ha ragioni? Come discutere con chi non ha parole? La rivolta può essere feroce, non è in grado di fare distinzioni che necessitano di un’analisi. Chiunque di noi potrebbe trovarsi al posto di quel camionista che nel corso della rivolta di Los Angeles nel 1992 è stato picchiato, preso a sassate e a fucilate.

Il gallo, costretto nell’angustia della stalla, attorniato dai cavalli,

e nessun altro giaciglio essendo sotto mano, era costretto a cercare

precario posatoio sull’insidioso pavimento; coi cavalli scalpiccianti tutt’intorno,

e in serio pericolo per la sua fragile vita, il galletto rivolge il seguente saggio invito:

«Vi prego, gentiluomini, cerchiamo di tenerci ben saldi sulle zampe;

ho il timore che, altrimenti, potremmo calpestarci l’un l’altro»

Con la lanterna della nostra coscienza più o meno critica ci aggiriamo nel vano tentativo di illuminare la notte nera che oggi ci avvolge. Tutti i testi che abbiamo letto si stanno dimostrando insufficienti, incapaci di fornirci un filo che ci aiuti ad uscire da questo labirinto. Quando i fatti quotidiani ci si parano davanti, non siamo più in grado di decifrarli. In giro per il mondo le rivolte continuano a scoppiare, ma del loro manifestarsi non c’è traccia nei nostri manuali. Così, quando seguendo il suggerimento di una ragione infarcita di nozioni libresche arriviamo a denigrare la cattiva insurrezione in Albania e ad applaudire la buona rivolta di Seattle, non facciamo cosa poi tanto diversa dal gallo della favola: consigliamo a tutti di tenersi ben saldi. Finalmente una rivolta come si deve! Che tutti gli insorti del mondo ne traggano esempio!

In questo modo dimostriamo ancora una volta come l’esigenza avanzata dai rivoluzionari nel corso della storia sia sempre stata quasi esclusivamente di tipo logico, cioè normativo. E la norma, la ragione coerente con se stessa, fa di tutto per obbligare la realtà ad adeguarsi ad essa. Ma la realtà vi si sottrae, perché nessuna ideologia è in grado di esaurirla. Malgrado le nostre migliori intenzioni, nulla ci assicura che la rivolta di Seattle diventi un modello. Di fatto, sembra che il vento tiri da tutt’altra parte.

Per anni abbiamo sostenuto la virtù della Ragione come unica guida delle nostre azioni, ed ora ci ritroviamo con poco o nulla in mano. Alla ricerca di una via di fuga dall’assurdo che minaccia le nostre esistenze, è difficile resistere alla tentazione di invertire la rotta e volgere la nostra attenzione verso ciò che solitamente viene considerato agli antipodi della ragione, ovvero la passione. Dopo tutto, c’è già stato chi ha fatto della riscoperta delle passioni una delle armi più pericolose nell’assalto contro il mondo dell’autorità e del denaro. Possiamo rispolverare dalle nostre biblioteche i vecchi testi di Bakunin e di Cœurderoy, gli anarchici che nel secolo scorso esaltarono lo «scatenamento delle cattive passioni» e la «rivoluzione ad opera dei Cosacchi».

Prestiamo ascolto alla voce dirompente di Cœurderoy: «...non abbiamo speranze che nel diluvio umano; non abbiamo avvenire che nel caos; non abbiamo risorse che in una guerra generale che, mescolando tutte le razze e spezzando tutti i rapporti stabiliti, leverà dalle mani delle classi dominanti gli strumenti d’oppressione con cui esse vìolano le libertà acquisite al prezzo del sangue. Instauriamo una rivoluzione nei fatti, trasfondiamola nelle istituzioni; che essa sia inoculata attraverso la spada nell’organismo delle società, in modo che non gliela si possa più togliere! Che la marea umana salga e debordi! Quando tutti i diseredati saranno presi dalla fame, la proprietà non sarà più una cosa santa; nel fracasso delle armi, il ferro risuonerà più forte del denaro; quando ciascuno combatterà per la propria causa, nessuno avrà più bisogno d’essere rappresentato; in mezzo alla confusione di lingue, gli avvocati, i giornalisti, i dittatori dell’opinione perderanno i loro discorsi. Tra le sue dita d’acciaio, la rivoluzione spezza tutti i nodi gordiani; essa è senza accordo con il Privilegio, senza pietà per l’ipocrisia, senza paura nelle battaglie, senza freno nelle passioni, ardente con i suoi amanti, implacabile con i suoi nemici. Per Dio! lasciamola dunque fare e cantiamo le sue lodi come il marinaio canta i grandi capricci del mare, suo signore!».

Reclamare il caos dopo che per anni si è tentato inutilmente di mettere ordine. Esaltare la barbarie dopo che per tanto tempo l’abbiamo identificata con il capitalismo. Potrà anche sembrare contraddittorio, ma così facendo non ci sentiamo forse maggiormente vicini alla meta?

Eppure, a ben pensarci, è singolare che per avanzare la tesi che vuole nella barbarie non solo ciò che più ci incute timore, ma anche una possibilità su cui scommettere, si debba far ricorso a tali precursori. Come se ci sentissimo in difetto, quindi bisognosi di trovare nuove giustificazioni dietro cui nascondere dubbi e insicurezze. Ma allora, a cosa è servito darci da fare ad analizzare le profonde modificazioni subite dalla struttura sociale, illustrare la ristrutturazione tecnologica del capitale, gettare negli occhi la polverizzazione del sistema produttivo, prendere atto della fine delle grandi ideologie, arginare il declino del significato, piangere sulla riduzione del linguaggio, eccetera eccetera? Ragione dopo ragione, analisi dopo analisi, citazione dopo citazione, non abbiamo forse fatto altro che innalzare un ennesimo muro invalicabile, in grado di proteggerci, se non dalla realtà esterna, quanto meno da noi stessi.

Se la ragione è una bussola, le passioni sono i venti.

Alexander Pope

In realtà siamo vittime di un grande inganno, da noi stessi architettato, quando ci appropriamo delle tesi di un Bakunin e di un Cœurderoy per alleviare il bruciore lasciato dalla delusione per il tracollo di ogni grande progetto sociale. Non teniamo nell’opportuna considerazione che quegli anarchici non sono nostri contemporanei, non hanno assistito al crollo del muro di Berlino, non hanno vissuto nell’era di Internet. Riproponiamo le loro idee, ma evitiamo di riflettere sui motivi che li hanno spinti — in un contesto storico del tutto differente da quello in cui stiamo oggi vivendo — a riporre le proprie speranze di una radicale trasformazione sociale, non nell’adesione a un programma ideale, ma nell’irruzione selvaggia delle forze più oscure dell’essere umano. Così possiamo tralasciare di porci troppe domande sul perché — come diceva Cœurderoy — «la rivoluzione sociale non si può più fare attraverso una iniziativa parziale, attraverso la via semplice, attraverso il Bene. Bisogna che l’Umanità si salvi attraverso un sollevamento generale, attraverso un contraccolpo, attraverso il Male».

Meglio rivestire con nuovi panni le antiche certezze, anziché sbarazzarcene. Meglio guardarci nello specchio che riflette l’immagine di un individuo civilizzato e pensare che dentro, però, sta in agguato un barbaro libero e selvaggio che aspetta solo l’occasione propizia per manifestarsi. Se non si può più fare affidamento nella virtù del progresso, meglio giurare sull’effettiva natura genuina e spontanea dell’individuo, sul quale la civiltà ha sovrapposto nel corso dei secoli le proprie volgari convenzioni sociali. Ma non è anche questa una proiezione ideologica, una specie di versione aggiornata del sol dell’avvenire che prima o poi spunterà come per incanto dietro l’altura? E il problema non consiste solo nel sapere se ancora esista una natura umana incontaminata dalla televisione che possa essere riscoperta, o se l’inconscio umano possa venire bonificato dai veleni del Capitale.

In effetti, malgrado le apparenze, le tesi di Bakunin e di Cœurderoy sono il frutto di un ragionamento perfettamente logico. Il fine da raggiungere determina i mezzi da utilizzare. Se il nostro scopo fosse una ridistribuzione delle carte da gioco, i mezzi da impiegare potrebbero ben essere sorretti da argomentazioni ragionevoli. A turno, capita a tutti di tenere il banco. Ma, se il nostro obiettivo è di mandare all’aria il gioco stesso, con tutte le sue regole, le sue carte e i giocatori che vi prendono parte, allora le cose cambiano. In altre parole, se i nostri desideri si limitassero alla sostituzione di una classe dirigente, al ripristino delle aree dismesse, a un calo dei prezzi, a una riduzione del tasso d’interesse bancario, a una maggiore aerazione delle celle carcerarie e a quant’altro ancora, rimarremmo nell’ambito delle possibilità ragionevoli. Se invece vogliamo mettere fine al mondo così come lo conosciamo, col conseguente ingresso in un mondo fantastico tutto da immaginare, allora siamo di fronte a un progetto considerato impossibile, straordinario, sovrumano, che per essere realizzato richiede mezzi impossibili, straordinari, sovrumani. Una rivolta pesata sulla bilancia della convenienza, con l’occhio attento ai pro e ai contro in ogni suo passo, è sconfitta in partenza perché non può che giungere fino a un certo punto per poi arrestarsi. Dal punto di vista della logica, è sempre meglio trovare un compromesso che combattere. Non è ragionevole che uno sfruttato si ribelli alla società perché ne verrebbe sopraffatto. La barricata avrà anche il suo fascino, ma inutile nascondere che in molti vi troveranno la morte. E nessuno sa in anticipo nel petto di chi si fermerà la pallottola.

Come sole alleate restano quindi le passioni, quelle cattive passioni cui tutto è possibile, anche l’impossibile. Bakunin e Cœurderoy lo avevano capito. Non si può fare la rivoluzione col buon senso. Solo la passione è in grado di travolgere l’animo umano, di trasportarlo verso mete impensabili, di armarlo di forza invincibile. Solo individui che sono andati “fuori di testa”, su cui la ragione non esercita più alcun controllo, sono in grado di compiere le imprese eccezionali necessarie alla demolizione di una autorità secolare. Come si vede, non si tratta di convertire più persone possibile a un ideale ritenuto giusto, ma di accenderle poiché — come amava ripetere un vecchio anarchico — «è cosa ordinaria che il popolo partecipi assai le qualità del carbone: massa incomoda e sordida se spento; luminosa e ardente se acceso».

Ma la foga della passione non dura a lungo, è momentanea, proprio come le attuali rivolte. È un’ebbrezza che spinge fuori di sé, ma che al mattino successivo si smaltisce. Se ne può dedurre che, se la sola ragione non è in grado di guidarci verso la libertà, nemmeno la sola passione lo è. Del resto, nessuno lo ha mai preteso. Siamo qui di fronte agli strascichi di un equivoco che si verifica quando si oppone una passione presumibilmente irrazionale a una ragione presumibilmente fredda, generando un’antitesi che nella realtà non esiste. Perché la passione, lungi dall’essere precipitosa e irriflessiva, per raggiungere il proprio scopo è ben capace di prendere tempo e darsi una prospettiva. Così come le acrobazie della ragione molte volte non fanno altro che giustificare a posteriori il frutto delle nostre passioni. Forse nulla come l’opera di Sade, con il suo continuo concatenamento di scene orgiastiche e di ragionamenti filosofici, ha dimostrato come logica e passione si completino, si compenetrino e si contengano a vicenda. Bussola e venti sono entrambi indispensabili. Quale che sia il viaggio che si intende intraprendere, non si può fare a meno né dell’una né degli altri. Per questo Bakunin invocava sì il furore, ma parlava anche della necessità di un “pilota invisibile”. Ora piuttosto il punto è che non è possibile pilotare una tempesta. La si può solo subire.

La rivoluzione violenta che sentivamo crescere da qualche anno,

e che personalmente avevo tanto desiderato, passava sotto le mie finestre, sotto i miei occhi.

E mi trovavo disorientato, incredulo. (…) I primi tre mesi furono i peggiori.

Come molti altri, ero ossessionato da quella tremenda mancanza di controllo.

Io, che avevo desiderato con tutte le forze la sovversione, il rovesciamento dell’ordine stabilito,

proprio io, adesso, al centro del vulcano, avevo paura…

detestavo le esecuzioni sommarie, il saccheggio, tutti gli atti di banditismo…

ero dibattuto come sempre fra l’attrazione teorica e sentimentale

verso il disordine e il bisogno fondamentale d’ordine e pace.

Luis Buñuel

Contro la tempesta, contro il caos e le forze primordiali della barbarie, non scende in campo solo l’uomo politico ed economico, preoccupato per la stabilità del mercato elettorale e di quello dei beni, ma soprattutto l’uomo etico. Ripudiare le norme sociali, abbandonarsi agli istinti, significa ricadere nelle tenebre della ferinità fino a resuscitare gli orrori dell’orda primordiale. La civiltà, dunque, non può che essere Ragione, Ordine, Legge, e non necessariamente quelli decretati dallo Stato. I compagni di Bakunin, a Lione, non mancarono di rinfacciarglielo. Uno di questi ricorderà come fra di loro fossero scoppiati contrasti «la cui causa principale era la grande teoria di Bakunin sulla necessità di lasciare manifestarsi e rumoreggiare liberamente tutte le passioni, tutti gli appetiti, tutte le collere del popolo in rivolta, scatenato, libero dalla museruola». In particolare c’era chi «non vedeva di buon occhio questa possibile alluvione delle violenze della bestia umana» e «condannava ogni sorta di crimini e abomini, che darebbero alla rivoluzione sembianze sinistre, ruberebbero la grandezza dell’idea sotto la bruttezza degli istinti, sollevando contro tutti quelli che hanno a cuore l’amore per le grandi cose e la cui coscienza ha il senso del giusto e del bene». Come è possibile — egli si chiedeva — «che uomini che rappresentano l’idea dell’avvenire possano avere il diritto di sporcarla col contatto delle più antiche barbarie che le civiltà più elementari cercano di frenare»?

Le osservazioni di questo compagno di Bakunin hanno fatto molta più strada delle tesi del rivoluzionario russo. Prova ne sia l’oblio in cui queste ultime sono state relegate assieme a quelle di Cœurderoy. La barbarie non può aprire la porta alla libertà, ricordano quegli uomini etici che, per lo più, sono i medesimi che in altre occasioni hanno avuto modo di affermare che la guerra produce la pace, il ricco mantiene il povero, la forza garantisce l’uguaglianza. Ma cosa può aprire la porta alla libertà? Forse l’espansione dei mercati? L’aumento del numero dei partiti? Il consolidamento delle forze dell’ordine? Una migliore educazione scolastica? Lo sciopero generale? Una organizzazione rivoluzionaria con milioni di iscritti? Lo sviluppo delle forze produttive? E perché mai, se non per rispetto di quel meccanismo determinista che si considera motore della storia? D’altronde, è mistificatorio dipingere una situazione di anomia — vale a dire di assenza o forte indebolimento delle norme che regolano la condotta degli individui — con le tinte più fosche. Che dentro l’individuo si celi naturalmente un mostro pronto a fare scempio di innocenti è tutto da dimostrare. In realtà si tratta solo di una ipotesi — confermata quanto smentita dalle esperienze storiche — diffusa per avvantaggiare chi le regole le stabilisce e le impone. Tuttavia, se anche così fosse, si può forse decidere a priori quale direzione assumerà una situazione di anomia?

Un marinaio che canta la forza del mare, è improbabile che con ciò esalti la bellezza del naufragio. Allo stesso modo, riconoscere il ruolo svolto in ogni processo di trasformazione sociale dalle passioni, anche da quelle più oscure, non significa fare l’apologia dello stupro, del bagno di sangue, del linciaggio. Ogni rivoluzione ha conosciuto i suoi eccessi, inutile nasconderlo. Questo però non significa né rinunciare a una rivoluzione per paura che questi si verifichino, come hanno sempre preteso le cosiddette anime belle, né prendervi allegramente parte. Che il popolo scateni pure le proprie cattive passioni, troppo a lungo represse. In ciò, difficilmente i rivoluzionari saranno al suo fianco. Si presume infatti che abbiano ben altre cose da fare che barricarsi in casa o perdersi in mezzo al marasma urlante. Anche in mezzo alla tempesta, il marinaio che sa dove vuole andare ha sempre l’occhio sulla bussola e la mano sul timone. E nel cuore la speranza di poter sfruttare per quanto è possibile la forza delle acque per arrivare a destinazione, e di aver predisposto la propria imbarcazione perché resista all’urto dei marosi. Senza nessuna certezza di salvezza, naturalmente, ma senza nemmeno rinunciarvi anticipatamente.

Le riflessioni di Bakunin e di Cœurderoy — che qualcuno definirebbe di carattere metastorico e che come si è visto non hanno riscosso molto consenso fra i rivoluzionari — hanno trovato un insolito sostegno nelle conclusioni a cui sono giunti alcuni studiosi del comportamento umano. Quando Bakunin parla della rivoluzione come di una festa i cui partecipanti sono in preda all’ebbrezza («gli uni di folle paura, gli altri di folle estasi») e dove sembra «che il mondo intero fosse capovolto; l’incredibile era diventato familiare, l’impossibile possibile, ed il possibile ed il familiare insensati», ciò va preso alla lettera.

Ad esempio, Roger Caillois nel suo saggio che analizza il significato che la festa ha avuto nei diversi tipi di società umane, parla del «contagio di una esaltazione... che incita ad abbandonarsi senza controllo agli impulsi più irragionevoli». Definitala una «esplosione intermittente», lo studioso francese spiega come la festa «appare all’individuo come un altro mondo, dove egli si sente sostenuto e trasformato da forze che lo superano». Il suo scopo è quello di «ricominciare la creazione del mondo». «Il cosmos è uscito dal caos» — scrive Caillois — secondo il quale l’essere umano guarda con nostalgia a un mondo che non conosceva la dura necessità del lavoro, dove i desideri erano realizzati senza che si ritrovassero mutilati da qualche proibizione sociale. L’Età dell’Oro risponde a questa concezione di un mondo senza guerra e senza commercio, senza schiavitù e senza proprietà privata. «Ma questo mondo di luce, di gioia serena, di vita facile e felice — precisa ancora Caillois — è nello stesso tempo un mondo di tenebre e di orrore... l’era di creazioni esuberanti e disordinate, di parti mostruosi ed eccessivi».

L’attualità della barbarie, se così la vogliamo chiamare, sta nel fatto che essa non ci invita a massacrare, a torturare o a sgozzare, come non ci invita a immaginare una società egualitaria e felice. Nell’esplosione delle sue frenesie, la barbarie ci propone di assumere coraggiosamente la parte pericolosa, perfino inammissibile e antisociale, di noi stessi. Fin dalla nascita ci siamo trovati proiettati in un sistema sociale etico-chirurgico, il cui obiettivo è di praticare su di noi il massimo numero di amputazioni in nome del massimo ordine. Affrontando la barbarie, non facciamo che dare una risposta alla questione fondamentale della nostra pienezza.

Non bisogna più fare assegnamento su grazie, su favori speciali.

Non si può più pagare riscatti al capo del Purgatorio, né unger la mano al guardiano dell’Inferno;

non c’è più un Paradiso dove si possono fissare i posti in anticipo.

René Daumal

Il mondo in cui viviamo è una prigione, le cui sezioni si chiamano Lavoro, Denaro, Merce, e la cui ora d’aria è data dalle vacanze estive. È in questo universo carcerario che siamo nati e abbiamo sempre vissuto. Esso è quindi tutto ciò che conosciamo. Al tempo stesso è il nostro incubo ma anche la nostra sicurezza. Eppure. Come ogni carcerato ben sa, il nostro cuore ha contato mille e mille volte i passi che ci separano dal muro di cinta, per poi calcolare i metri di mattoni che bisogna scalare. Come ogni carcerato ben sa, il nostro sguardo ha scrutato mille e mille volte quella sottile linea d’orizzonte che divide il filo spinato dal cielo, per poi fantasticare sulle forme e sui colori che là si intravedono. Ma cosa ci sia, al di là di questo muro di cinta, noi non lo sappiamo. Forse un paesaggio meraviglioso. Forse una giungla pericolosa. Forse entrambi. Ogni congettura in proposito è una menzogna. Di sicuro c’è la libertà, quale essa sia. Una volta conquistata, sta a noi saperla mantenere e poterne godere. Sta a noi anche preferire rinunciarvi, ma non prima di averla sperimentata.

Oggi più che mai, è il tempo del disprezzo. Pensare di poter evadere dalla vita quotidiana è follia. E poi, un evaso solitario finirebbe col condurre comunque una vita grama. Voler addirittura distruggere il carcere per liberare tutti è una barbarie. Con quale diritto ci intromettiamo nella vita degli altri? Eppure. Eppure esiste un punto in cui la disperazione e l’angoscia per l’incompiutezza e la provvisorietà della propria prospettiva scivolano e si capovolgono nella determinazione di essere se stessi, senza indugi, identificare mezzi e fini e fondare su nulla la sovranità della rivolta. Quando arriveremo a quel punto, se già non ci siamo arrivati, sapremo cosa fare? Oppure indietreggeremo, per ritornare a ciò che conosciamo fin troppo bene?

[da Diavolo in corpo n. 2, maggio 2000]

![Eurorepressione - Sulla conferenza a Den Haag sul tema "Anarchia" [corretto]](http://25.media.tumblr.com/tumblr_m0jvngOXtY1qa2163o1_1280.jpg)

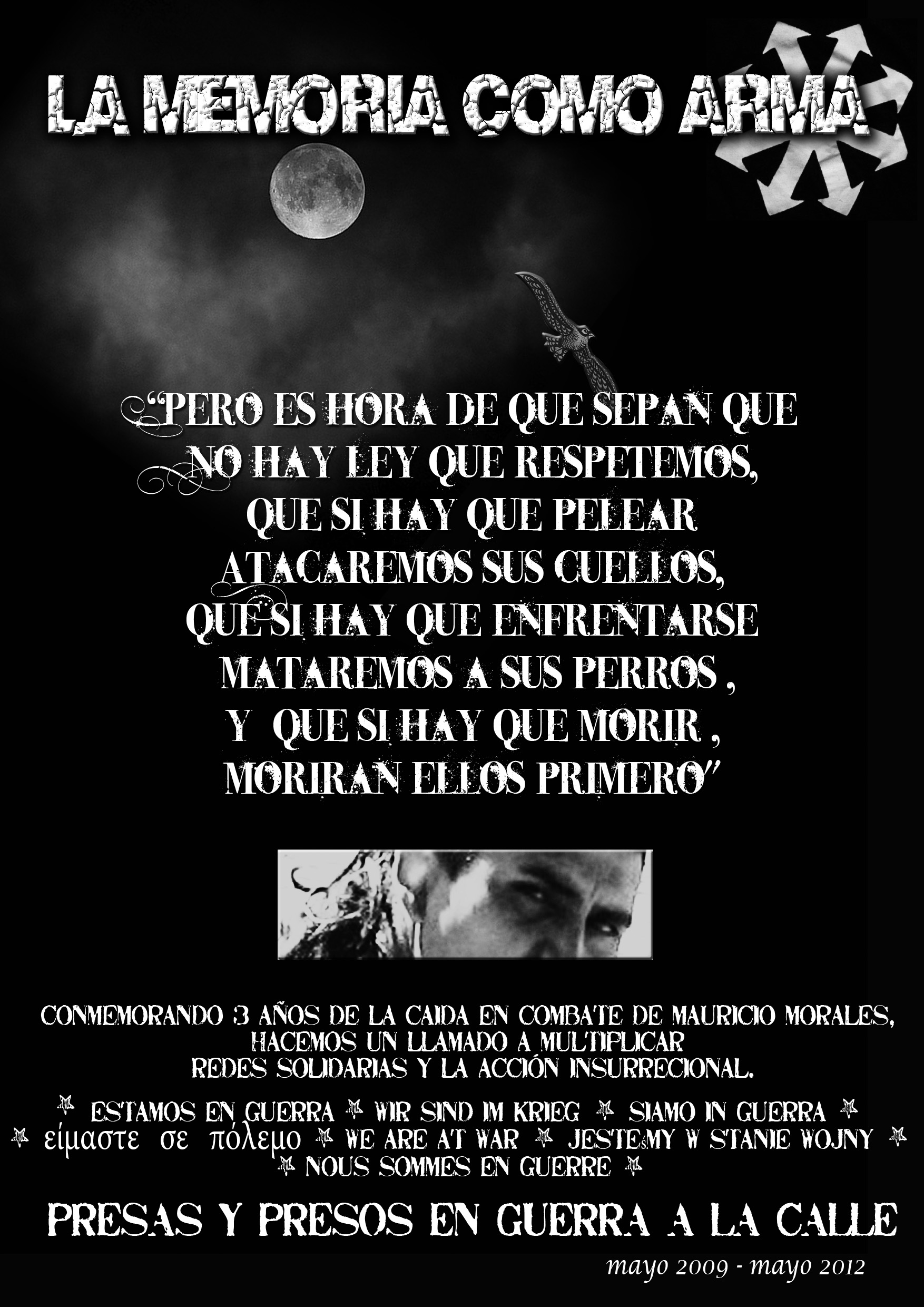

![A tres años de la Partida de Mauricio Morales: De la Memoria a la Calle [Stgo.]](http://metiendoruido.com/wp-content/uploads/2012/05/mmacividad.jpg)

Nessun commento:

Posta un commento