“Favorite i documenti, per favore”.

Nella tratta Milano-Torino, sto scrivendo un messaggio col cellulare, quando sento distrattamente queste parole e istintivamente allungo il biglietto del treno. Silvia, che è davanti a me, mi riporta alla realtà: “Non è il controllore, è un carabiniere”. Non la polizia ferroviaria, proprio un carabiniere. “Ah…ok…” rispondo, passando la carta d’identità all’uomo, che ringrazia, si eclissa per una ventina di minuti per verificare se siamo delle teste calde, e poi torna, riconsegnandoci i documenti e augurandoci buon viaggio. Come un controllore. A nessun altro sono stati chiesti i documenti: solo a me e a Silvia, che avevamo il fazzoletto No-Tav al collo, e a un terzo tizio seduto un po’ più in là, tanto per far vedere che non eravamo gli unici fortunati. Per un attimo penso di essere paranoico, magari è una coincidenza. Ma poi mi ricordo che sto viaggiando con una maschera antigas e un casco protettivo dentro la borsa: una cosa che ho sempre fatto, andando in Valsusa, ma che ultimamente è diventata pericolosa: hanno cominciato a dare fogli di via a chi viene trovato in possesso di questi oggetti, come se non fossero strumenti di difesa, comprati in un negozio di anti-infortunistica, ma kalashnikov o stupefacenti. Questo è il clima, perfino peggiore di quello che avevo lasciato l’ultima volta.

Dopo essere passati dal presidio di Torino, raggiungiamo la valle e ci accampiamo a Venaus, punto di riferimento e drammatico simbolo: fu lì, che il 6 dicembre 2005 le forze dell’ordine fecero un blitz, sorprendendo nel sonno persone inermi e picchiandole selvaggiamente. A distanza di sei anni, Venaus è tranquilla; i “fronti” sono altrove, ai confini della militarizzazione sempre più estesa e invasiva. Molte facce sono note, altre sono nuove. C’è il forum internazionale sulle grandi opere inutili, promosso dai No-Tav. Inglesi, francesi e tedeschi resteranno sconvolti quando, due giorni dopo, verranno loro mostrati gli infiniti bossoli dei lacrimogeni sparati nella notte di sabato. Caso mai nutrissero ancora una residua speranza sul livello di civiltà del nostro paese, credo che in quel momento l’abbiano persa del tutto.

Il giorno dopo andiamo a piedi fino alla baita, nel bosco; qui c’è uno dei presìdi, popolato da resistenti di varia età, che come sempre appaiono determinati ma sereni, nonostante ogni notte sia un’incognita. Quando proseguiamo, giungiamo a una delle barriere, che intorno a ferragosto, quando gli italiani sono tutti in vacanza, è stata portata ancora più avanti. In un tratto, lo spazio consentito per passare è talmente stretto che si è costretti a camminare quasi radente la barriera, facendo attenzione a non ferirsi con i pezzi di metallo tagliente posti subito dietro di essa. In alto, filo spinato da film di guerra, sempre più minaccioso. Come in altre occasioni, cerchiamo di parlare con uno dei poliziotti. Non con molte speranze, certo, ma si spera sempre di poter insinuare un minimo dubbio, un’ombra di perplessità sul loro operato, una critica costruttiva. E’ un uomo di mezza età e pare disponibile al confronto, ma non si discosta molto dalle risposte standard: sostiene che lanciano lacrimogeni solo in reazione a sassaiole, che lui fa solo il suo dovere, che gli spiace se ci sono stati abusi ma lui in quel momento non era in servizio, che non sa bene i dettagli tecnici del TAV ma non è vero che sono tutti contrari, che “tiene famiglia”. Gli facciamo l’esempio di un poliziotto che a Genova, il giorno del massacro alla Diaz, si era dato malato per non prendere parte a quell’orrore. Cerchiamo di fargli capire che c’è sempre la possibilità di una scelta alternativa, anche se non eclatante.

“Non è che ci possiamo dare tutti malati, ogni giorno”

“Se tutti lo faceste, sarebbe un bel segnale. E difficilmente vi punirebbero in blocco, se siete tutti o almeno in tanti”.

C’è però una cosa che distingue il mantra di questo poliziotto da quello di altri:

“Io, quando assisto a un abuso, lo blocco subito: una volta un mio uomo stava prendendo a calci un ragazzo, accanendosi senza motivo. Io lo allontanai e feci rapporto”.

“E che gli successe?”

“Fu trasferito”.

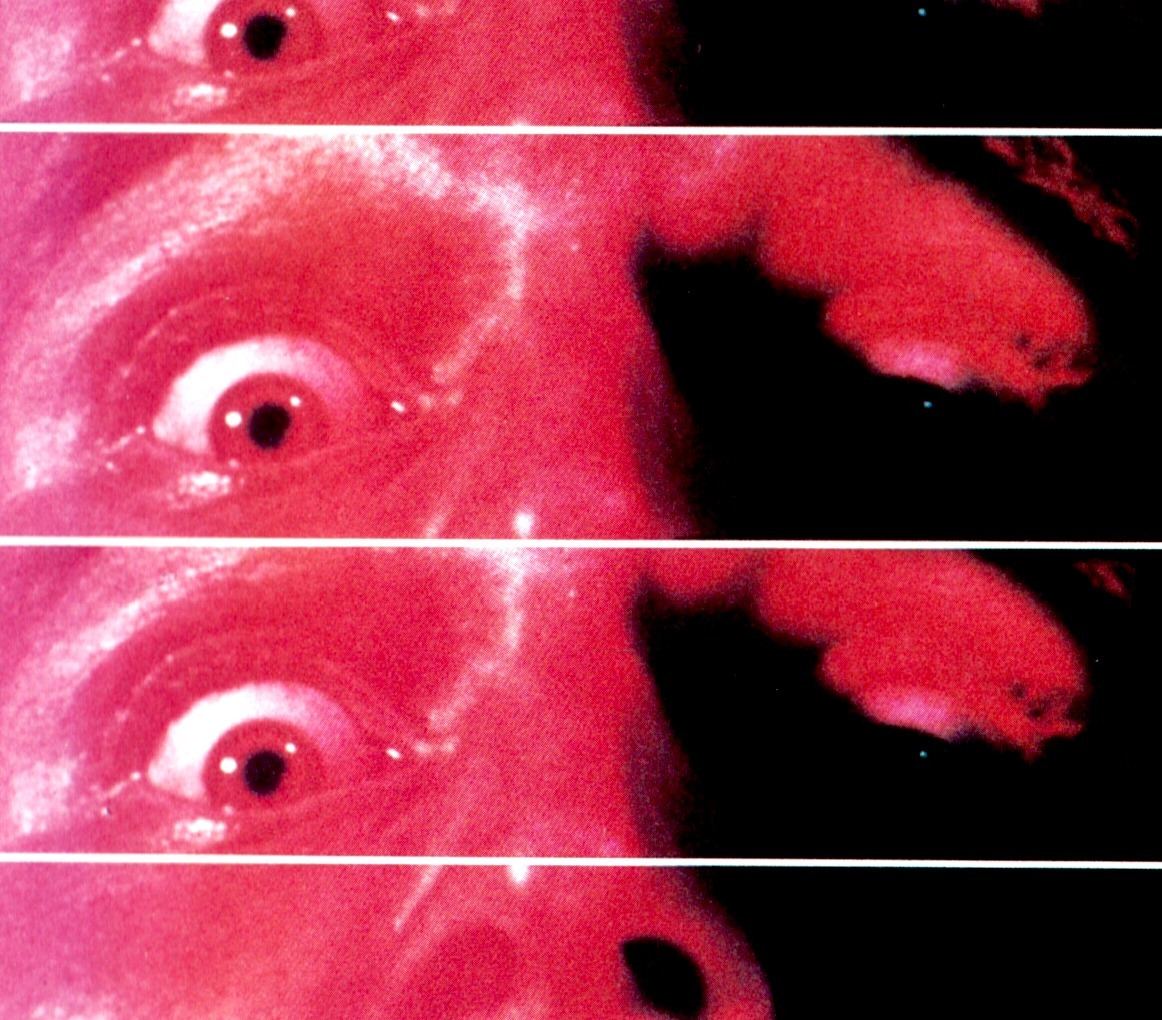

Un po’ come i preti pedofili: spostati di qua e di là, per non concentrare il danno in un unico posto. Apprezziamo tuttavia la dichiarazione anti-soprusi del poliziotto, e gli chiediamo -un po’ scherzando, un po’ no- di venire a bersi una birra con noi. Per quel che mi riguarda, non è nemmeno una provocazione: chissà, magari riuscirei a convincerlo almeno ad andarsi a vedere qualche video sugli scontri del 3 luglio, per esempio. Ci congediamo e andiamo al campo vicino alla Centrale, dove trascorreremo le notti successive. Il luogo ormai mi è familiare; è qui che vengono fatte le famose “battiture”: sassi picchiati sul guardrail e sui cancelli, in segno di rumorosa protesta. Uomini, donne, giovani, anziani: un popolo in rivolta, cui tante persone vengono in soccorso. Più volte queste grate sono state divelte, per poi essere ricostruite e di nuovo divelte. “Vediamo chi si stanca prima: se noi o loro”, mi disse una volta un vecchio valsusino. Anche stasera, dopo il concerto, si decide di cominciare una battitura. Le forze dell’ordine, come sempre, sono schierate dietro i cancelli e sul sentiero in alto, quasi dominando la folla. Io mi metto sul lato sinistro del cancello; accanto a me, un ragazzo che dopo un po’ rischierà di beccarsi addosso un cartello stradale, misteriosamente caduto dall’alto. Un minuto di battitura, forse due. Partono idranti e lacrimogeni. CS, naturalmente, i gas tossici teoricamente vietati. Questa reazione è talmente immediata, violenta e spropositata, da lasciare tutti di sorpresa. Io cerco di coprirmi alla meglio con il fazzoletto No-Tav, ma senza maschera serve a ben poco: la gola brucia, gli occhi lacrimano, mi viene da vomitare. Mi piego in due, tossendo, poi cerco di rialzarmi e di allontanarmi il più possibile dai miasmi del gas: non c’è vento, l’aria è pregna, e i fari puntati in faccia non aiutano. Le forze dell’ordine continuano a sparare lacrimogeni, rischiamo di essere colpiti non so quante volte. Nel buio e con gli occhi brucianti chiamo i miei compagni, non dobbiamo disperderci. Davide è eroicamente riuscito a tornare in campeggio per prendere maschere e caschi, e ce li ha portati. Nel frattempo un ragazzo, quello che era stato vicino a me ai cancelli, è stato ferito; è arrivata l’ambulanza e gli spari si sono placati. Molti sono già riusciti a tornare in campeggio; rispetto ad altre volte, in cui cercavamo di avanzare metro per metro tra una raffica di lacrimogeni e l’altra, stasera siamo stati “sconfitti” prima. Io e i miei compagni, assieme ad altri, siamo rimasti indietro e aspettiamo il momento migliore per rientrare in campeggio. Saremo stati, credo, una quindicina di persone. Attraversiamo la coltre di fumo e ci avviciniamo al ponte. Alzo una mano in segno di resa, come se mi stessi arrendendo, in una battaglia subìta e non combattuta. Con l’altra, tengo la mano di Silvia. Anche altri alzano le mani. “Fateci tornare in campeggio” gridiamo. Qualcuno aggiunge: “E’ anche arrivata l’ambulanza, c’è un mio compagno ferito”. “Andatevene via!” rispondono loro, come se l’unica via possibile non sia appunto quella per il campeggio, area privata contro cui precedentemente avevano anche sparato un lacrimogeno senza alcun motivo.

Lancio di Lacrimogeni

L'Anti-Stato in Valsusa

Cominciano nuovamente a sparare. Altezza uomo. Proprio per colpirci, non per disperderci, anche perché non c’era niente da disperdere. Cerchiamo di schivare i bossoli e di respirare meno gas possibile; per fortuna ora ho la maschera, che riesce a filtrare abbastanza. Riusciamo finalmente a raggiungere il campeggio. Gli spari cessano, resta “solo” il fumo nell’aria. Mi tolgo la maschera e il casco, e la prima sensazione è l’avvilimento. Non ho nemmeno la forza di arrabbiarmi; provo solo una grande amarezza. Masochisticamente comincio a immaginare i titoli dei giornali: “Fitta sassaiola da parte dei manifestanti contro le forze dell’ordine, che hanno risposto con…” ecc ecc. Ormai queste frasi sono un mantra, le conosco a memoria. Variano solo gli appellativi dei protagonisti: prima erano black-bloc, poi hanno pensato che proprio era improponibile e hanno optato per “appartenenti all’area antagonista”. Qualcuno parla anche di anarco-insurrezionalisti, perché va di moda nominarli anche se nessuno sa cosa sono. Decidiamo di dormire vestiti, non si sa mai.

Il giorno dopo mi verrebbe quasi voglia di andare alla Clarea e di raccontare l’episodio al poliziotto con cui avevo parlato due giorni prima. Quello che aveva allontanato un suo sottoposto che stava compiendo un abuso. Invece cominciamo a ripulire il ponte dai lacrimogeni che ci hanno lanciato stanotte: le forze dell’ordine, responsabili di questa vergogna, ovviamente non provvedono mai. Sembra uno scenario di guerra, sono infiniti. Ancora emanano fetore. Alcuni sono inesplosi. La sera, ritrovo il ragazzo che era stato ferito; mi dice che ha chiesto di parlare con un responsabile delle forze dell’ordine, per denunciare i fatti di ieri. Dopo una lunga attesa verrà accontentato ma, da quanto poi mi racconterà, il colloquio ha dei risvolti tragicomici: “Quelli di ieri hanno sparato lacrimogeni e usato l’idrante dopo un minuto di battitura pacifica ai cancelli. Perché?” – “Ma lei deve contestualizzare: se qualcuno venisse di notte a bussare con insistenza e prepotenza alla sua porta, lei cosa farebbe?” Sarebbe una bellissima battuta satirica, invece la realtà ha superato la fantasia. Un po’ come il D’Alema della Guzzanti, che viene superato in odiosità da quello originale. Sarà per questo che non riesco più a scrivere satira: mi sento surclassato dalla realtà.

E’ strano: sono consapevole della gravità di quanto accaduto sabato notte, ma è solo col passare dei giorni che arrivo a realizzare del tutto. Sul treno, io e Cristina ogni tanto sembriamo inebetiti: ci raccontiamo le immagini che abbiamo vissuto insieme, ci ricordiamo le sequenze, confrontiamo gli istanti, come se volessimo esser certi di non aver sognato. Sì, mi hanno sparato addosso, ci hanno sparato addosso. Sì, hanno puntato ai nostri corpi, proprio per colpirci, non per disperderci. Si, erano proprio colpi “ad personas”, contro un gruppo di persone che stavano rientrando in campeggio a mani alzate. Penso a titoli come “le scaramucce dei no tav” o “le provocazioni dei no tav mettono in difficoltà i poliziotti” e mi chiedo se non sono io a vivere in un mondo parallelo.

Sono mezzo rimbambito da due giorni, ho la gola secca, ma sto bene. Penso a chi invece è lì ogni giorno, a rischiare l’incolumità per difendere la propria terra. E mi viene in mente un’ultima immagine: quella di una donna alla fermata dell’autobus, a Torino. Vede i nostri fazzoletti no-tav e si mette a chiacchierare:

“Continuate a combattere, è importante. Ma io ho rinunciato, e vi garantisco che non sono una che si arrende facilmente. Ma mi trovo qui, a 52 anni, in un Paese senza opportunità e senza libertà. Raggiungo mio figlio in Messico, che si è trasferito sei anni fa perché qui non ce la faceva più. Me ne vado, ragazzi; ora sta a voi”.

“Ci proviamo…Buona fortuna, signora”.

“Buona resistenza, ragazzi”.

http://www.resistenzacontinua.org/2011/08/31/lanti-stato-in-valsusa/

![Eurorepressione - Sulla conferenza a Den Haag sul tema "Anarchia" [corretto]](http://25.media.tumblr.com/tumblr_m0jvngOXtY1qa2163o1_1280.jpg)

![A tres años de la Partida de Mauricio Morales: De la Memoria a la Calle [Stgo.]](http://metiendoruido.com/wp-content/uploads/2012/05/mmacividad.jpg)

Nessun commento:

Posta un commento